一

产生在欧亚大陆交汇的波斯琐罗亚斯德教(Zoroastrianism),向西传播到达亚美尼亚等国,向东传播经过中亚进入中国,创名祆教。但是,祆教在中国史籍中的记载零零散散,隐晦不明,仅仅依靠史籍记载显然并不能重构一部完整的祆教入华史,也不能梳理出一部清晰的祆教东传史,当代学者对祆教的研究又比较零碎,很多人陌生迷茫不知祆教为何种宗教,更不知起源于波斯的琐罗亚斯德教如何演变为中国的祆教,甚至将“祆教”称为“袄教”“妖教”。然而,琐罗亚斯德教的“永不熄灭的圣火”,在中国作为“拜火教”供信徒膜拜,则是影响久远。

日本学者伊藤义教曾研究过祆教在日本的东传,不过我认为留存的文化符号是否能与祆教挂钩,还值得进一步考虑。“密特拉”信仰这种来自伊朗的波斯古宗教,是否与祆教关联,以及“苏鲁支”的本相都值得进一步研究。中国祆教属于间接文化传播,早已融入中亚的因素,远非波斯正宗之底色。

《唐会要》卷四七《毁佛寺制》记载,“会昌法难”时朝廷“勒大秦穆护祆三千余人还俗,不杂中华之风”,唐代应该有一个祆教的祭司僧团群体。但是,中唐以后史家对“外国之教”抱有排斥贬责的偏见,记载往往过于简单,明清官府又大力禁止祆教遗痕留存,因而进一步造成许多未解谜团,始终给人一种云遮雾罩的感觉。

汉文献对祆教穆护的记载,无疑反映的是南北朝隋唐时代汉人对中亚粟特地区祆教祭司的认识,而且因为地处汉地的外来移民复杂多变,穆护又兼事司法、行政管理等其他职能,所以穆护的考辨就有一个认识的过程。

唐代宗大历八年(773),关中曾发生祆教徒作乱造反之事,《陈守礼墓志》记载:“祆贼海藏徒伴二百余人,恣为幻化,煽惑闾阎。承制追捕,罔有遗逸,京邑清”。我们虽然不知道这个名为海藏的祆教徒是否为穆护,但他能召集教徒结伴二百多人,用祆教惯用的幻术煽动民众起事,绝不是一般的祆教徒而已。墓志志主陈守礼曾扈从唐肃宗赴灵武,后作为使者出使回纥请搬救兵,“得回纥五千帐赴难”,后又随同李光弼等平定朱泚叛乱,赐名“奉天定难功臣”。这方墓志不仅可补史书失载之阙,更可看出遗失的祆教活动记录。

图一,河北正定出土所谓祆教陶模,应为胡人捧珊瑚宝盆献佛

以前我们了解的祆教,主要集中在中亚、新疆、敦煌等粟特人传统活动之地,但是随着近年来考古的新发现,墓葬石棺文物不断出土,祆教分布在陕西、山西、河南、河北、甘肃等地渐渐露出端倪,并从中亚粟特诸国延伸出与突厥汗国、萨珊波斯帝国以及邻近拜占庭帝国的关系,各地陆续报导祆教遗迹被发现的新信息,吐鲁番鄯善县的吐峪沟出土文书,河南延津出土宋代祆神庙石幢,河北正定佛寺遗址出土所谓祆教陶模(图一),等等。还有处在争议之中的陕西定边统万城胡人礼拜壁画。尽管新信息不断涌现,是圣火崇拜还是一般拜火,还需认真甄别。陈凌曾列出各地祆教相关遗存,由此可知中古时代祆教等多宗教的分布时间之长,分布地域之广,都是前所未有的。

图二,撒马尔罕6-7世纪祆教纳骨瓮

但是,笔者考察中亚粟特地区时注意到,伊朗、中亚都没有石椁与石棺床,祆教拜火的内容仅仅是在汉地,石棺无论是庑殿顶还是歇山顶,以及石棺床的阙门,都是汉地中原传统形式,什么等级的人用石棺床,什么人用石槨,至今未明,所以用石构建筑形式表现的祆教艺术来源令人思索。可是,祭祀拜火坛明确是外来波斯式的,特别是火坛两边的祭司,带有保持清洁的口罩,无疑都是典型的波斯琐罗亚斯德教举行仪式形象。中亚考古显示的纳骨瓮虽然是陶制的,但是戴口罩的祭司手持长柄火夹或播火棒的形象历历在目(图二)。

图三,乌兹别克艺术研究院考古所藏祆教纳骨瓮

图四,乌兹别克考古所展品

图五,乌兹别克斯坦国家历史博物馆祆教纳骨瓮

图六,乌兹别克塔什干国家博物馆陈列品

图七,塔什干国家博物馆祆教纳骨瓮

图八,乌兹别克历史博物馆陈列6-7世纪祆教埋葬的结构

进一步探讨的是,祆教祭司人首鹰身怎么在波斯被吸收后又传入中国,我们曾观察亚述有这类人首鹰身造型,后来希腊陶罐上也曾绘制人面灵鸟,但这种被称为“鸟人图腾”的西亚文化如何传入伊朗、中亚以及中国,中间的链节带是中断的不彰显,留下许多中国学者不解之谜。令人惊喜的是,随着我们与中亚各国文化交流的研究越来越密切,中亚的祆教文化流行状况也越来越清晰,笔者在吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等国家科学院考古所和各类博物馆中看到了许多祆教纳骨瓮,陶制的纳骨瓮上不仅有戴口罩的穆护形象,而且有种种拜火坛的艺术造型(图三~图八),当地专家明确介绍说纳骨瓮也有等级之分。大量的纳骨瓮出现在乌兹别克、塔吉克等中亚五国以及新疆一些地区墓葬中,说明唐玄奘《大唐西域记》中记载拜火的祆教不是无中生有,而是切实存在,尤其是被阿拉伯帝国入侵后烧毁发黑的祆教艺术木雕,给我们留下深刻影响,即使不是石刻载体,但圣火主题与雕刻艺术没有脱离祆教表现,最近撒马尔罕东南卡费尔卡拉(kafirkala)遗址考古出土的炭化木板复原画(图九、图十),又从文物来源角度为我们追寻祆教艺术的来源提供了一件可靠的证据。

图九,乌兹别克与日本合作发掘卡菲尔卡拉城堡遗址(710年祆教女神娜娜雕像)之一

此前学术界曾推测北朝入华粟特人墓葬艺术中随处可见的祆教人鸟祭司形象,可能源自佛教人面圣鸟迦陵频伽鸟,甚至将迦陵频伽鸟定为妙音鸟——佛教中的乐舞之神。2014年夏天,法国考古队在咸海南部的花剌子模州发现了公元前6世纪的人鸟祭司形象,从而说明远比佛教要早。考古新发现随时都在挑战原有的旧观念,我们不仅要从印度佛教传播中国的角度考虑胡汉交融的北朝文化,更要从伊朗人琐罗亚斯德教、粟特人拜火教和进入中国后祆教的角度考虑粟特人墓葬艺术。

图十,乌兹别克考古所与日本合作发掘卡菲尔卡拉城堡遗址(710年祆教女神娜娜雕像)

二

《北周史君墓》作为一部有典型意义的考古报告出版后,受到各方关注。研究的文章也陆续推出,提出了许多别开生面的学术见解,甚至认为是纪念性艺术的画像石(图十一)。然而,祆教石屏画作为一种历史的特别样本,不仅有着几个值得注意的地方,有着混血的文化元素,波斯文化、印度文化、粟特文化和希腊罗马艺术风格,而且引发了一系列思考。蔡鸿生先生说“史君墓存在许多未知之谜,足够中国学者研究五十年”。这一方面说明需要大量的知识储备和视野的扩展,另一方面也说明对史君墓的研究绝不是一蹴而就,难度很大。

图十一,西安史君墓石堂全景图

其一,史君石堂精雕细刻图案繁复,比起虞弘墓石椁、康业墓石椁、安伽墓石床、安备墓石床等有什么特点?入华粟特人尤其是什么等级的人能使用石椁(石堂)?阶层等级高的人用石椁与石床的区别究竟在那里呢?为什么不统一使用石椁或石床呢?采用中国葬俗仅仅为了得到上层阶级认可而得到职业和经商吗?

其二,祆教在外来的三夷教中有着特别显著的商业特征,深目高鼻的商胡贩客随着骆驼、驴马的驮队奔波于南亚印度、阿富汗和中亚诸国之间,西至拜占庭北到突厥,传统商队队主是否就是粟特萨宝的形象?从文本记载萨薄转换为图像显现的商主,是否存在正宗与变种的差别?而且石堂北壁商旅休憩图中胡商肩扛的袋子是否是交易的钱袋子?西域古道上盗贼屡现,从安全角度理解钱袋子放心吗?

其三,石椁浅浮雕图像究竟是史君本人的生平叙述还是祆教经典的再现,是丧葬升天画面还是生活经历素描,是人性大于神性,还是灵性大于人性,各家相左的观点究竟哪个接近史实?图像中描绘的女性是否符合当时近亲婚姻特点,祆教近亲结婚究竟是为了维持宗教纯洁不惜近亲结婚,还是坚持种族制度等级不可混乱而保持血统纯洁?想用石刻精美典雅的画卷展示祆教的深厚内涵,可能还要用琐罗亚斯德教文献嵌入细致核对。

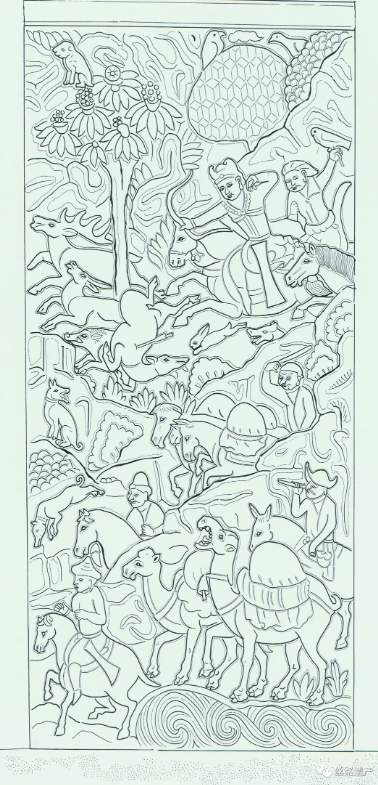

图十二,史君墓狩猎图

其四,狩猎画面中粟特人骑在马上,究竟用的是望筒还是其他物品,就值得探讨(图十二)。有先生疑惑六世纪的北朝是否会出现望筒?指出当时没有凸凹镜片就不会有望远镜,虽然西方早在十四世纪出现过玻璃镜片,但烧制技术仅限于制造装饰品,还不足以承担精细的光学使命,直至十七世纪才出现真正意义的望筒。我根据这幅画面上胡商行进中狩猎图像,判断骑在马上的胡商使用的是鹿笛或鹿哨,吹响用来引诱麋鹿出现。因为这幅石刻画面上部就是粟特人追逐麋鹿动物的场景,草原民族习惯狩猎时用此方法。

其五,与史君墓石堂相类似的粟特人围屏石榻或石椁上都爱用雕刻表现宴饮、狩猎、出行的场面,这究竟是一种普遍的真实生活现象呢?还是与他们宗教信仰精神背景下的日常活动有关呢?为什么图像中没有农业劳动和牧民放牧的场景呢?正如齐东方教授说的史君墓图像究竟是“象征符号”还是“真实生活”,需要仔细区分。

其六,史君墓石堂正面印度神灵湿婆与伊朗气神融合的艺术造型,表明在多民族混居地区宗教信仰的艺术,也是互相影响的。但是,究竟杂糅了那些信仰特征,印度神祗与伊朗神祗对应的是那些?都需要深入研究。祆教是典型的民族宗教,传教热情很低,对外传教极少,只限于本族信众之中,与景教大张旗鼓宣传自己信仰不可相比。所以,能看到的祆教经典和祆祠遗迹都很少。

图十三,史君墓祆教祭司

可以说,史君墓石堂上线刻画提供了许多相互比照、相互补充的新维度(图十三),元史研究者甚至认为这是后世波斯细密画创新的先声。但是毋庸讳言,研究祆教面临着几大困难,首先是系统的祆教史料在中国缺乏,其次是中国学者缺少语言学背景的训练,再次是各个学科对祆教基本性质认识不同,最后是对帕西人研究未能纳入祆教研究之中。

北朝至隋唐流散的祆教色彩的石刻很多,以前人们并不熟悉,较多的误判误读在所难免。一些地方博物馆展室里陈列有零散的石棺床构件,标牌上说是祆教艺术,却往往令人质疑。笔者曾在英国伦敦维多利亚·阿尔伯特博物馆看过徐展堂先生捐赠的石棺浮雕画残件,与出土的一系列北朝刻石非常相似,上图有祆教艺术中称为“圣树”的生命树,树下有俩人正在胡床上博弈玩棋,下图有在圆顶穹庐外饮酒弹奏琵琶的场面,人物衣着明显是北朝造型。但遗憾的是,展示者却将这块刻石定为“金代大理石墓壁”。河南登封发现的安备墓被哄抢私分后,流散四处,残存的石棺床及其石屏风上有精美的祆教火坛、穆护祭司、人首飞天等等(图十四),纷乱中有种不成序列的别样遗憾。中国国家博物馆近年展出的北朝石椁,又是当时举行祆教大会活动的另一亮点,画面展现了出行、仪仗、乐舞、夫妻、信众和圣火敬拜的场景,但主要是通过祆教仪式表现了群胡罗拜“祆主”头领的大场面。

图十四,安备墓出土石床正面浮雕祆教火坛贴金纹饰

由于中国古代宗教历经了几次叠加、凝固、融合,祆教与其他宗教的关系,有许多不明之处,祆教的主轴究竟是什么?其传教的核心价值又是什么?入华的粟特人为什么有的使用石棺床而有的却使用石椁?是否有什么等级身份的区别?是否还有着民族、疆域、宗教认同等等复杂的背景?如此等等疑问长久萦回在笔者的脑海中。如果说石屏床榻不仅仅是逝者安睡的地方,它包涵着粟特人寻找身份认同的方式,表达着自己的民族信仰,与一个人的身份感、归属感紧密相连,粟特移民不愿淡忘自己祖先的世界,在西域危机和北朝动荡的历史时期尤为重要,是粟特传统与祆教习俗之间永远剪不断的脐带。

三

祆教经典最早在印度帕西人中发现,而不是在伊朗。帕西人就是广州巴斯人,近代以来在上海印度人中间发现帕西人,他们仍然信仰着琐罗亚斯德教。英文版的《波斯艺术总览》由于时间和条件的局限,对祆教“华化”并不知晓,所以祆教艺术在其发源地如何演变传入中亚、中国的细节真的无从了解,随着粟特商人史的深入了解,祆教作为一种信仰跟随商人走遍各地而传播这已是公认的事实。

在中国直到目前还未发现有祆教的经典流传,无论是原文还是汉译,说明在中国的祆教信徒无论是粟特人还是波斯人,都没有将祆教经典列入信奉的必备条件,作为祆教祭司阶层的穆护,以及祆正、祆祝等,在中国是否存在着强大的势力也彰显未明。或许是祆教徒中没有汉人信仰,或许是祆教以口传为主,也或许是祆教穆护不主动传教,反而固守秘密不传外人,以便保持祆教的纯洁性,所以祆教经典消逝无踪。

图十五,塔吉克苦盏州博物馆复原的琐罗亚斯德教挂幡

中国祆教研究从陈垣、陈寅恪等开始,历经林悟殊、姜伯勤、蔡鸿生、龚方震、晏可佳等学者推进,《中古三夷教考释》《祆教史》《中国祆教艺术史》等一批著作大大开阔了中国学人的视野,张小贵、殷小平翻译的《伊朗琐罗亚斯德教村落》等让中国读者分享了外国学者描摹的琐罗亚斯德教社区的最后形态。林梅村、荣新江、张庆捷、杨军凯、沈睿文等人继续接力推动新出土祆教文物的深入研究,近年来许多年轻学人又从不同角度和不同层面探索古代祆教殿堂的奥秘(图十五),焕发出已经死去宗教的意义,祆教飘移的灵魂仿佛随着古代杰作艺术作品四处流传,也迫使我们寻幽访胜、静中听声,感知生命语言的默契。

《北周史君墓》、《西安北周安伽墓》、《太原隋虞弘墓》等等都是一部部重要祆教东传中国的实物记录,这些公布出版的考古报告足够我们研究几十年,有若干学术问题虽不易在短时间内取得一致的结论,但学术是大众公器,在彼此沟通、辩驳争论的过程中,却使我们思维活跃、观点激荡,见仁见智、旁会交通,现在人们更多地又从艺术角度和神话角度探索剖析,目的还是根源于文明路向与艺术景观的不同,文化禀赋和思维趣向也都不同,本来相互隔绝的宗教文明在中古时期几百年间不约而同的出现在中国土地上,文化的多元着实令人难以忘怀。

图十六,俄罗斯埃尔米塔博物馆藏中亚纳骨瓮

我想如果对中亚一系列祆教纳骨陶瓮仔细观察,注意图像上呈献一朵朵鲜花是否就是外国学者说的一簇簇圣火?印纹赤陶或灰陶的花瓶、花朵都是圣火的燃烧吗?考察祆教遗迹发现都是八棱柱础,与图像上的花柱是否一致?是否与后来伊斯兰教堂爱用圆柱不同?装饰华丽的纳骨瓮每个纹饰图像都不相同(图十六~图十八),是不是仿制了来自4世纪以前的拜占庭骨灰盒上古典装饰元素?期盼年轻学者食桑吐丝、有所解读。

图十七,俄罗斯埃尔米塔中亚馆

图十八,俄罗斯埃尔米塔博物馆中亚馆纳骨瓮

如果再对一系列北朝隋唐墓葬中的石椁、石床细细观察,也不难看出这就是一部不同长卷“信仰的归宿、灵魂的寄托”石刻史书,琐罗亚斯德教曾经风靡西亚、中亚,直至随着粟特人入华渗透到中华大地,“圣火”祆祠崇拜变成“拜火”社邑民俗,其中“华化”“幻化”“俗化”值得探讨,近来一些年轻学者研究陕西宝鸡赤沙非遗传承的“血社火”,认为是祆教幻术的遗传,很有追踪启发意义。

总之,打开这些已经出版有关祆教的考古报告与图录,让我们慢慢欣赏石屏床榻上营造的粟特人梦幻般宗教氛围,一幅幅石屏画面是他们生活的缩影,仿佛要写尽自己的一生,透露家族的命运,石屏留影还要把原本僵硬的石头贴上金碧辉煌的装饰,通过具有魔幻的华丽风格,重新浮现出年轻过往的经历,镀成灵光闪烁的记忆,沉酣后在黑暗沉郁的墓室里守灵,让墓主超然时间而永恒的存活。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|