研究中国建筑史的学子沒有不知道日本奈良唐招提寺和鉴真大和尚的。鉴真远在一千二百余年前为中日两国文化、艺术的交流做出杰出的贡献。鉴真所处的时代正是唐朝的开元、天宝“盛世”,是中国封建经济和文化、艺术空前高涨的时代,是李白、杜甫、王维、吴道子、杨惠之、大小李将军的时代。

这时期中国的建筑,经过长期的历史发展,特別是经过汉、晋、南北朝以来的发展,也已达到成熟的时期,成为唐朝灿烂的文化艺术的一个构成部分。两晋、南北朝的三个半世紀中,佛法在中国广泛传播;中国的匠师就在中国传统建筑的基础上,创造了中国特有的佛教寺塔建筑。在这时期之末,佛法通过新罗、百济而传到日本;中国寺塔建筑的影响也到达日本。大阪四天王寺、奈良法隆寺等日本最古的佛教建筑和南北朝时期中国佛教建筑的血缘关系是无须在此赘述的。

鉴真干漆像

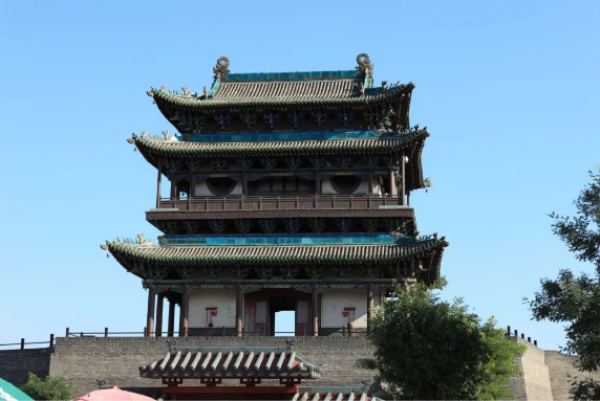

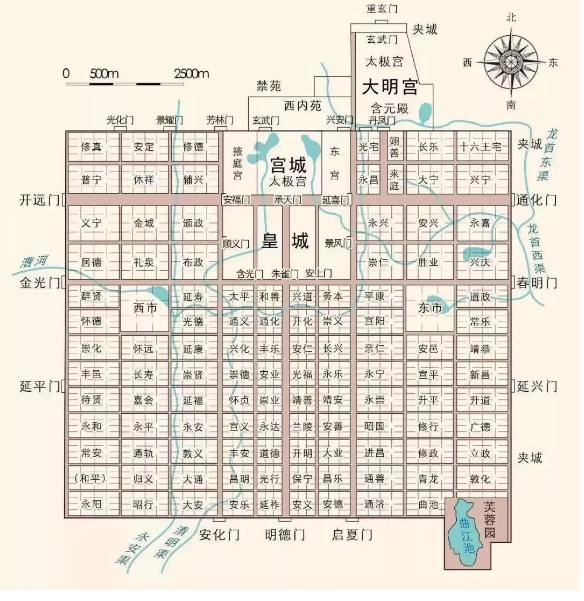

唐朝统一稳定的政治局面下的经济繁荣和文化、艺术、工艺的发展,为建筑的发展创造了空前的有利条件,同时也向建筑提出了更高的要求。在隋代创始的大兴城的基础上兴建起来的唐首都长安以及洛阳等城市的城市建设工作,许多宫殿和无数寺观的建筑就是在这样的条件和要求下所形成的唐代建筑活动的三个最重要的方面。

长安城是当时世界上最大、最完整的按全盘规划建造的城市。像长安那样有明确的分区——皇室居住的宫城、衙署所在的皇城和一般坊里——和系統化的街道和坊里布置的城市在当时是罕见的。

东汉的洛阳在布局上是《周礼·考工记》“匠人营国,方九里,旁三门;国中九经九纬,经塗九轨;左租右社,面朝背市”的城市规划理想的初步尝試。但生活实践证明,宫城梗居城中,造成了城市交通的不便。

因此三国初年曹魏营建的鄴城和北朝末东魏营建的鄴南城就将宫城布置在城北部的中央,宫城以南全部是居住坊里,改正了这缺点。隋、唐长安的全局正是鄴城、建康城和鄴南城的继承和发展,这对于当时和后世中国的城市乃至邻国城市的规划,有着深远的影响。

作为都城核心的宫城和宫殿,在这几个城市中都采用了沿南北轴线左右对称的布局形式,文献记述很多,恕不在此叙述。

唐朝的城市和宫殿,虽然现在已一无所存,但是解放以来,中国的考古学家已经在洛阳、长安等城市遗址做了不少工作。这些城市的城墙和城门遗址以及若干街道和市场的准确位置已经发现或发掘。钻探发掘工作还在继续进行。从唐长安大明宫麟德殿遗址可以看出唐朝宫殿的宏伟规模之一般。一些残存的刻花砖和石柱、螭首等也显示这些宫殿建筑的艺术水平。

唐代皇室虽然并崇佛、道,但民间崇信佛教的则占大多数。南北朝以来建寺造像的功德,经过隋及初唐百余年的发展,到了开元、天宝之世更臻全盛。从《京洛寺塔记》、《历代名画记》等记载可以看到当时寺塔建筑、壁画、造像的盛况。

鉴真的时代,正是上述这样一个文化、艺术、建筑百花盛开的时代。他自己就是一位热心的建造者。佛教史籍中说他先后十年间曾营造寺院八十余所,造像无数。在他第五次东渡失败,飘流到海南岛之后,还在振州(今崖县)大云寺重建佛殿。

鉴真东渡的主要使命是弘传佛教,但是围绕着他的宗教活动,他和他的弟子对日本天平文化在汉文学、医药、雕塑、绘画、建筑等方面都作出了杰出的贡献。天宝二载他失败的第二次东渡,同行的就有“玉作人、画师、雕檀、刻镂、铸写、绣师、修文、镌碑等工手”多人。这说明大和尚对于弘法所需的各个方面技术人员的配备都是十分注意的。

在建筑和造像方面,在他和弟子們营建的唐招提寺中,为后世留下了珍贵的遗产。它不仅是日本建筑遗产中的重要文物,不仅是研究唐代中国建筑的重要参考范例,而且是中日人民千百年来传统友谊的纪念堂。

奈良招提寺内的戒坛

唐长安城和宫殿,对于日本的城市规划和宫殿建筑也是有显著的影响的。第八世纪中日本先后营建的平城京和平安京,在规划原则上看,可以说都是和长安城完全一致的。虽然三个城市的大小,比例各有不同,但大体上都是方形城廓;宫城都位置在城中轴线的北首;都布置了正角相交的棋盘式街道系統,从而划分出方形的坊里;坊内各有“十”字或“并”形的小巷;干道都直对一个城门;宫城正门都同称为朱雀门,门前干道同称为朱雀(门)大街(路)。

这一切当然不是偶合的。日本的历史学家、考古学家和建筑史学者早已指出他们之间的关系了。中日两国的考古工作者各在本国的这些古城遗址进行了发掘,进一步明确了它们相同之处。在中国,解放以来对唐长安城城墙、城门、若干街道、坊里和东西两市的位置、尺寸,都已作了初步勘察或发掘,对于平城京和平安京的研究也将有所帮助。

由于明清以来的西安城正位置在唐长安宫城的故址上,对唐故宫遺址进行大规模的发掘工作是十分困难甚至不可能的。我们只能从文献记载略知其梗槪。但位置在城外北面的大明宫宫城和各城门以及含元殿、麟德殿等主要殿堂基址已经勘测或发掘。

大明宫的主要殿堂都是以南北轴线为依据而布置的。南面正门为丹凤门,正殿含元殿在其北610米。从基址可以看出殿堂本身东西长约60余米,南北宽约40余米。台基残存部分高出当时地面约十余米。从残址上发现的柱础(方1.40米,上作复盆)可以推测殿柱直径当在70厘米左右,从而想像殿的宏伟规模。含元殿前左右两侧有东西向的宫墙相连,向前又引出翔鸾、栖凤二阁。基址显示,两阁相距150米。含元殿利用龙首山为基。文献记载,有龙尾道上达殿基。在殿基前150余米处发现的(已被农民掘出的)青石柱,长1.40米,被认为是龙尾道石扶栏的望柱。

含元殿之北约160余米处可能是宣政门,又北约130余米是宣政殿。殿址东西长近70米,南北宽约40余米;两侧也有东西向的宫墙。

含元殿与宣政殿之间,还有若干基址,可能是门下省、中书省、弘文馆、史馆、少阳院、昭德寺等建筑,尚待钻探发掘。

宣政殿之北约60米处是紫宸门,又北约70米是紫宸殿遗址。殿址东西长度已不可考,南北宽度约50米。

紫宸殿迤北约200余米是太液池。池南由东至西有排列不整齐的殿基七处,考古学家认为可能是太和殿、清思殿、珠镜殿、蓬莱殿、金銮殿的遗址(其中两处待考)。

遗址比较完整且经全部发掘的是麟德殿。殿址在紫宸殿西北约600米,距太液池西岸200余米。麟德殿的台基南北长130米余,东西长77米余;台分上下两重,共高约2.50米。台上由东至西有柱础痕迹十排,每排由南至北为十七柱。原有墙壁残基尚存,可以看出是由前后四部分构成约宽60米、深80米的庞大殿堂。殿前有东西阶上达台上。殿内主要部分的地面用精致的花纹砖铺墁。

麟德殿主殿两侧还有与之相连并列的郁仪楼和结邻楼;主殿与前殿相接处还有东西向的廊屋;两楼与廊屋之间还有南北向的廊屋相连,形成两个庭院;院内各有一亭——东亭和西亭,这一切都与文献记载符合。

麟德殿的周围还有门、廊等环绕成一组群。目前我们所知道的还仅仅是它的平面梗槪的片断。至于它的立体形象,则尚有待于研究复原。

从日本建筑史家对于平城京、平安京宫殿的研究可以看出,日本两京大内里的宫殿和长安宫殿之间有许多相似之处。它们同样都有宫城环绕,城内分成若干个以围墙和迴廊环绕的长方形庭院。每一庭院都沿中轴线前后配置若干座主要殿堂,左右以次要殿堂对称排列。前后院墙正中都有門,左右墙也可能有门。每一座主要殿堂两侧一般都有廊屋与左右的院迴廊相连,分隔成一进进的庭院。这种庭院式的配置方法,唐长安和日本两京的宫殿是基本上一致的。

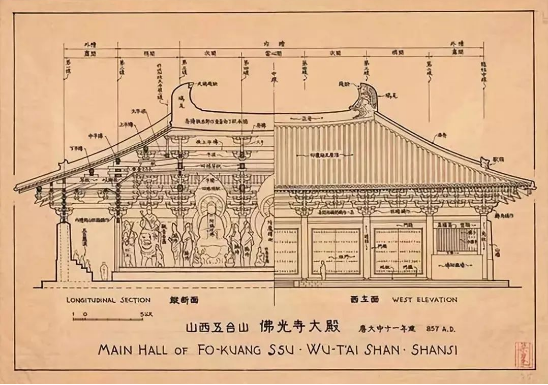

山西五台山佛光寺大雄宝殿立面图

从许多建筑物的命名上也可看到许多一致之处。宫城内正殿都同样称为太极殿。宫城或皇城正门都称朱雀门。长安宫城正门称承天门,平安京朝堂院正门则称应天门。应天门前左右有廊屋向前伸出,尽端各建一楼,称栖凤楼和翔鸾楼,而长安大明宫含元殿前也以同一布置形式安置了栖凤阁和翔鸾阁。

含元殿前有龙尾道,而平朝京安堂院太极殿前也有龙尾坛(文献中亦称龙尾道)。此外,平安时期宇治平等院凤凰堂也是类似含元殿的布局。这些相同之处,都是中日两国文化传统之间血缘关系的明证。

当然,上面所举只是当时中日两国宫殿一些相同之点,至于不同之处,如唐长安的宫墙是厚实的版筑土墙,城门一般都在城墙上建城楼,而平城京、平安京的宫墙和城门,则用迴廊式,门也就地筑基。诸如此类的差別,不在此赘述了。

唐朝和平安时期的宫殿到今天已荡然无存了。但唐招提寺讲堂原是以平城京的东朝集殿迁建的。它是当时留下的一座宫殿建筑的难得的实例。

总的说来,无论是长安还是平城京、平安京,无论是城市规划抑或是宫殿建筑,我们都只能从文献记载和考古发掘方面去得到一些不完整的知识,尚有待于进一步的研究。

寺塔建筑是唐朝建筑活动中一个重要的范畴。其为数之多,分布之广,远远超过了帝王宫殿。宫殿是帝王所独有,而寺塔则具有广泛的大众性。自晋、南北朝有了寺塔建筑以后,广大人民的生活和城市山林的面貌都比以前丰富多了。随同佛法之弘播,国家和人民以大量财富和劳动,以极大的创造性建造了大量的寺塔,成为中国文化遗产中极重要的一部分。

唐朝的佛寺组群,在中国今天已经没有一个完整的了,仅能从敦煌壁画以及少数其他回话中略见其形象。壁画中所见,可能是概念化的,但也可能是典型的:一般都以迴廊环绕殿堂;外围廊的四角有角楼;一面设门,亦作楼阁形。比较详细的殿堂形象,则可见自“经变”中。

至于现存唐代建筑实例,除相当数量的砖塔:如西安的大雁塔、小雁塔、香积寺塔、兴教寺玄奘塔,嵩山法王寺塔、永泰寺塔、净藏禅师塔等,日本先辈学者如伊东忠太、关野贞、常盘大定等,多年前就已做了调查研究。在日本,飞鸟、宁乐、平安等时代的寺塔,不但保存情况比较好,而且日本学者对它们所做的研究工作也多,本无须在此赘述。但有必要指出,如四天王寺、法隆寺、药师寺等的伽蓝配置和敦煌壁画所见,可以说是一致的,对于中国隋唐佛寺组群研究是可贵的旁证。

对于中国唐代建筑的研究来说,没有比唐招提寺金堂更好的借鉴了。中国唐以前的佛教建筑在公元八四五年曾经“会昌灭法”的大厄。木构的殿塔,拆毁殆尽。虽然仅仅几年之后,宣宗又复法,但安史之乱后,战乱频仍,生产被破坏,财力匮竭,被毁的佛寺即使有所重建,亦难恢复盛时的宏伟规模。因此,遗留到今天的唐代木构殿堂,据中国建筑史家近三十余年来广泛的调查所知,仅仅只有两处,更不用说完整的组群了。

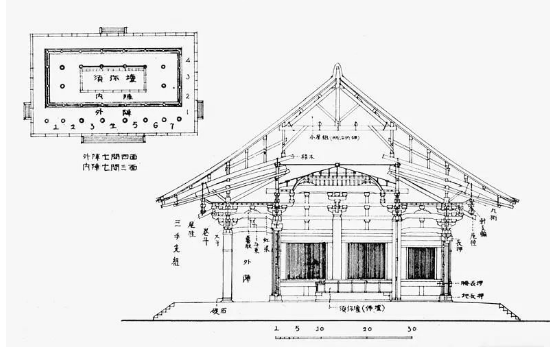

这两座罕有的唐代佛殿都在山西五台山。其中较早的一座是南禅寺正殿,建于唐德宗建中三年(公元七八二年),是一座幸免于灭法之厄的、会昌以前的佛殿。另一座是佛光寺正殿,是宣宗复法以后,大中十一年(公元八五七年)所建。

这两座佛殿兴建的年代都在安史之乱以后,藩镇叛乱此呼彼应,李唐政权日益危殆、民穷财尽的时代,大规模的兴建已不可能。南禅寺正殿仅仅广深各三间;佛光寺正殿也不过广七间、深四间而已。显然,充其量它们只能算是唐代佛寺中第二、三流的殿堂,是不足以代表唐代全盛时期的佛教建筑的壮丽规模和最高成就水平的。首先明确了这点,我们就可以它们为一种较低标准的依据,从而推想唐朝全盛时期主要大寺宏伟庄严的气象了。

这两座佛殿都迟于唐招提寺金堂:南禅寺正殿迟二十三年,佛光寺正殿则迟九十八年。据日本建筑史家论断,唐招提寺地址原是一位亲王的旧宅,比起平城京的东大寺、西大寺等确实小得多,也不是日本当时最高标准的寺。因此把它和中国现存的两座唐代佛殿做一些比较分析也是恰当的。

南禅寺正殿是一座极小的、平面近似正方形的小建筑,只有周围的檐柱而内部没有金柱。殿顶是歇山顶(歇山顶日本称“入母屋”)。柱头上用只抄偷心单栱造斗栱,不用补间铺作。殿内彻上露明造,沒有天花、藻井,梁架结构全部暴露可见。屋顶坡度仅及1:3弱。除了不用补间铺作这一特点与唐招提寺金堂略似外,并无更多相同处,因此不拟在此做分析比较。

但是佛光寺正殿,虽然在年代上与唐招提寺金堂(公元七五九年)相距将近百年,但在结构上却极相似。

两殿平面同是广七间、深四间;同在内部用金柱一周;同样是单檐四注顶;内部同样在柱头斗栱上施月梁,梁上施小方格天花。总的看来,虽然两殿大小略有差別(佛光寺正殿平面34.00×17.30米,金堂27.88×14.55米),无论外观或内景,它们都呈现了十分相似的形象和同一格调的风格,那就是唐代建筑的风格。但在这共同风格之下,两座殿在细部的处理上又各有不同之点。这些大同小异之处,正像两个同胞兄弟之异同那样。

就目前情况来說,两座佛殿最主要的差別,除上述大小之別外,有下列四点:

1.屋顶的坡度。金堂现有屋顶的坡度比佛光寺正殿屋顶的坡度陡峻得多。佛光寺正殿顶约作1:2的斜度。日本建筑史家指出金堂现有屋顶是后世改建的。从复原图上看来,两者坡度基本上相同,因此这差別本来是不存在的。这种比较缓和的坡度正是唐代建筑的主要特征之一。

2.前檐下墙壁门窗的位置。佛光寺正殿正面的墙壁门窗位置在前檐柱的一线上,前面没有廊;金堂则位置在前金柱的一线上,在前面留出一道通长的廊子,使它的正面的效果和佛光寺正殿有显著的不同。但必须肯定,这并没有影响到它们的相似的风格。此外,金堂和正殿同样都是七间之中,五间设门,两端尽间开窗,这也就冲淡了它们由于有廊无廊而呈现的差别。

3.斗栱的组合。就斗栱的本身来说,金堂和佛光寺正殿之间的差别是很大的,当然,它们也有相同之处:同是双抄(日称“二手先”)出下昂(日称“尾棰”。金堂单下昂,佛光寺正殿双下昂);第一抄跳头“偷心”,不用横栱(日称“肘木”)。但是由于它们组合方法和细部处理不同而呈现出不同的效果。

在“材”(即做栱和枋的标准材)的断面上,中国(唐以来一直到清)的做法一般是高与宽作3与2之比,而日本(金堂及其他建筑所见)的做法则似乎近于4与3之比;中国斗的“耳”、“平”、“欹”三部分高度一般都作4:2:4之比,而日本斗则似乎接近三等分。这两种不同的比例就相对地加宽了日本建筑的上下两层栱或枋之间的距离。

在柱头上的纵中线上,中国唐中叶以后比较通用的做法是在第一层栱以上就用层层相叠的枋;日本则用一层栱、一层枋相间。在这一点上,金堂的做法和中国唐代早期的做法是相近的(图五)。

在佛光寺正殿的斗栱上,已经用重栱,而金堂及其前后时期的建筑都只用单栱。在日本,到了鐮仓时代(例如圆觉寺舍利殿),重栱才被比较普通采用。正如日本建筑史家所说,这是禅宗传入在建筑上的反映。这时候,斗栱上用重栱,如宋《营造法式》所示,在中国已经是通常的做法了。南禅寺和佛光寺所见,則是中国现存最古的实例。

下昂的处理手法上区別尤为显著。金堂的昂嘴微微向上湾起,其截断面与地平垂直,正立面上呈现矩形的平截面;佛光寺正殿(以及晚唐的敦煌壁画和辽宋以后建筑实例所见)的昂嘴不但不湾起,而且从上面向下斜截成“批竹昂”,呈现尖嘴的形状。在昂嘴上的横栱上,佛光寺正殿上所见,有耍头与之相交,而金堂则没有。

此外,佛光寺正殿上,在两朵柱头斗拱之间用了比较复杂的补间铺作,而金堂则仅仅在上下枋间用矮柱和一个斗承托着。这是南北朝、初唐和飞鸟、宁乐的古风,在晚唐的佛光寺正殿上已经看不到了。这些斗拱的处理手法虽属细节,但对于建筑风格上却有重大的影响。

4.墙壁的处理及其它。佛光寺正殿的外墙是中国北方常用的厚实的砖墙,而金堂的墙是较薄的墙。因此外檐一周的柱,在金堂上是完全显露在外面的,而佛光寺正殿则除前面外,后面和两侧的柱是掩藏在墙内的。金堂两侧三间全设窗,而佛光寺正殿则仅最靠后面的一间设窗,在形象上也造成轻重虛实的区別。

至于内阵的布置,由于前面有廊,金堂内部就显得局促一些。但佛光寺正殿的佛坛长贯五间,而金堂则仅三间,这样,局促的感觉也相对减轻了。

尽管有这许多差别,总的说来,这两座殿堂在风格上相同之处还是十分显著。无论在中国或者在日本,一千多年前的木构殿堂都是极为稀罕的。这两座十分相似的殿堂正可以作为当时中日两国建筑的研究上互作参证的最可珍视的实例。

在鉴真大和尚圆寂一千二百周年之际,我以兴奋的心情接受了中国佛教协会转来的日本朋友的嘱咐,不忖愚昧,欣然执笔,以表达私心对于这位一千二百年前中日友好往来的伟大使者的崇敬以及对于日本朋友的深厚友情。

我出生在东京,后来在横滨和神户附近的须磨渡过了我的童年,到十岁时辛亥革命之后才回到我的祖国。五十余年来,我并不讳言自己对于日本军国主义的深切仇恨,但脑子里童年的美好回忆却始終如一地萦绕着。我爱美丽的日本和我童年记忆中和霭可亲的善良的日本人民。这里面有在幼稚园和小学里教导我的师长,有在須磨海滨教我游泳的漁人,有我坐火车上学时每天在车上照料我的车掌,……还有许多当年在一起嬉戏的日本小朋友。

当然,在我开始研究中国建筑史的时候,日本先辈学者如伊东、关野等先生的著作对我的帮助是巨大的。近年来我还接触到好几位日本建筑师。我们都有共同的目标,为人民创造更美好的生活和劳动的环境,为中日文化交流,为中日两国人民之间的友谊,为亚洲和世界和平而奋斗。

当我执笔凝思的时候,一个童年的回忆又突現在我眼前,那可能是明治末年或大正初年的事了。我随同父母到奈良游览,正遇上某佛寺在重建大殿。父母曾以一圆的香资,让我在那次修建中的一块瓦上写下了我的名字。半个多世纪过去了,我童年的绵绵心意还同那片瓦一样留在日本。我不知道当年是否到过唐招提寺,但是今天当我纪念鉴真而执笔的时候,我仿佛又回到童年,回到奈良去了!

同时,我也不禁有所感慨。一千二百余年前,大和尚东渡弘法,曾经遭受多少挫折!但他和他的弟子以坚韧不拔的精神,终于克服一切困难,冲破重重障碍,实现宏愿,为中日两国人民结下千百年的善缘,积下无量功德。他当年遭受了大自然的打击,还多次受到唐朝官方的阻难,今天,在中日两国人民之间的友谊之路上,美帝国主义和日本的反动势力却设下重重障碍,这是与两国人民的愿望相违的。让我们学习鉴真的崇高精神,粉碎一切人为的梗阻,为中日两国人民世世代代的友谊的进一步巩固,为两国经济、文化、艺术、科学、技术的交流互助,并肩携手,努力奋斗!鉴真大师的精神必将日益发扬光大起来!

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|