在晋陕豫黄河沿线的明清祠庙中,常能见到雄踞于殿堂正脊上的缩微楼阁模型,其材质以琉璃、灰陶为主,逐段拼接后内穿铁棍,下彻屋架,是为“脊刹明楼”1[1]。有些地区在民居上亦简化使用,有吉星楼2[2,3]、子牙楼3[4]、三节楼4、高明楼5[5]等别称。

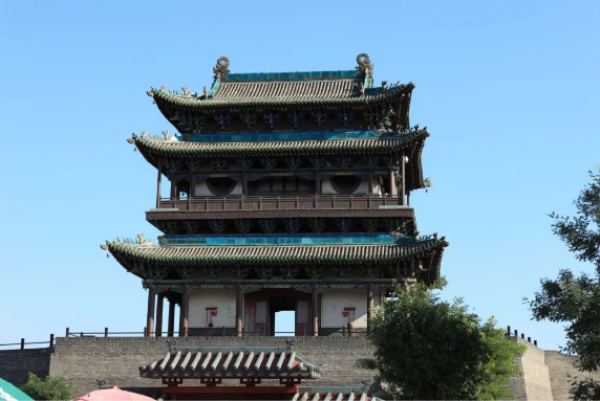

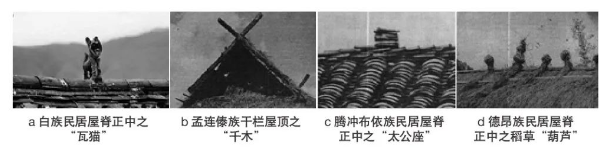

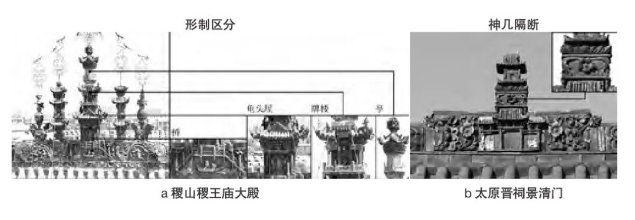

传统建筑的屋脊装饰,向来被视为反映特定地区和时期下民系审美意识的重要参照,其母题极尽丰富,既有以祥禽瑞兽仿生象形者,也不乏借吉祥符号祈福辟邪者。明清以降,脊刹样式在不同地域显著分化:官式建筑多不使用;江浙常以瓦片叠出宝瓶、花篮、法轮之类形象点缀;闽粤崇尚装饰,喜在剪黏花脊上铺陈戏曲故事,建筑褪为情节背景;而黄河中游则直接安放楼阁模型,营构神圣场域(图1)。

1正脊中段装饰倾向地域差异举例

不同于以鸱尾、脊兽、鬼瓦等构件连接各段屋脊相贯处(或某段屋脊端点)以求加固节点的做法,正脊中部并非构造薄弱点,架设脊刹反而打断其连续性(施工时需向两侧“赶排”,易导致脊筒间脱缝漏雨),因此更应视作一种视觉文化现象——它以建筑模型的姿态附着于建筑本体之上,使得单一部件获得了与整体相等同的形象信息,而本身又异常纤薄,类似“剪影”,仿佛意味着楼上(外)之楼,在虚实交界的屋脊处模拟着曈曈宫阙,暗示着空间序列的无限延展,这种维度与尺度的双重变化反映了古人对于神佛世界的生动想象。

有趣的是,屋型脊刹多施用于民间神祠中(如后土、后稷、大禹、成汤、后羿、嫘祖等),呈现出黄河中游地区以服务农事生产的祈雨治水为基本诉求、以崇功报本为固有特征的先贤祭祀传统。

对于屋型脊刹的研究,总体来说尚较匮乏。爱德华·福克斯1924年撰成《屋顶脊饰及中国琉璃的变迁》,伯施曼1927年编著《中国建筑陶艺》[6],梁思成《蓟县独乐寺观音阁山门考》6[7]和伊东忠太《中国古建筑装饰》[8]业已提及此类现象。关注屋脊瓦饰的论述虽多[9,10,11,12],却未见专门探讨其中仿木做法者,楼阁式脊刹的造型依据、文化意涵、变形机制、尺度规律,乃至与在地木构传统间的样式关联、烧制工艺与安勘方法等,尚有待系统性的发述7[13]。

建筑部件“模型化”现象——屋型

脊刹的性质评判

以特制瓦件装饰正脊的做法起源甚早,王延寿《鲁灵光殿赋》有“朱鸟舒翼以峙衡”句,屋脊安置凤鸟形状的风标,在汉画像石《函谷关图》和《凤阙图》上已有所见,其文化内涵则与升仙接引有关(如洪兴祖注《惜誓》“飞朱鸟使先驱兮,驾太一之象舆”句曰:“朱雀神鸟为我先导”)。宋《营造法式》于屋脊当中设火珠7,与鸱吻、鳌鱼共同厌胜雷火。明季山陕地区琉璃工艺发达,出现屋型脊刹,既有塔、殿、楼阁等单体形象,也不乏纵向堆叠桥、台、门、阙诸要素,或横向展扩朵殿、飞陛形成群组者8(图2)。

2屋型脊刹分类示意

考察实例,脊刹的单体形象大体可分作5类:

1)殿。单檐歇山居多,间或配有抱厦,斗栱写实程度较高,阑额、普拍枋绞角出头处的“T”形断面亦有所表示,且做出卷杀折线,柱间镂出欢门,壁面塑出神像。

2)亭。攒尖顶,六角、四角、单檐、重檐并用,顶上立刹,翼角高企。用重檐者下檐柱细节丰富,有附盘龙者,柱外另塑勾阑一圈;常有表达上、下檐柱错缝的意识,铺作亦颇写实,塑有补间。

3)塔。多用在佛殿上,有用窣堵波形者,塔身浮塑力士、神王象;亦有楼阁式者,但仿木程度极低,仅着重表现屋面。

4)三门。门殿两侧配以挟屋,屋顶形式有二:(1)当中歇山,两侧庑殿;(2)三段皆用硬山。挟屋柱多独立施用,间或有与门殿共用者(此时形态更接近牌楼),壁间门窗多呈现半启半闭的状态。

5)楼阁。有独自矗立者,亦有下施城台者。城头另施女墙,刻出雉堞、券洞、牌匾,城门半启。楼阁每层皆为三间四柱,斗栱与柱子对位严谨,柱头铺作刻画相对细腻;楼高大多为3层,故有“三节楼”之称。

以上5种单元可相互拼搭成组,基本逻辑有3种:

1)竖向堆积。多种不同屋面形态的建筑逐层堆叠(如殿堂在下,牌楼居中,望亭在上),此类竖向衔接方式在真实木构中不可能实现,系垂直压合纵轴上相互继起的若干单体而成,若以山水画法譬喻,则其恰将建筑间的真实高差消解,可视为一种“反高远”的组合关系。

2)水平叠合。水平叠合不同单体立面,使之融成二维“群像”,极度压缩重重宫阙间的距离,可视作对“深远”关系的背反。

3)向心扩展。在确定主体位置后,于两侧对称增配朵殿、阙楼等,甚至辅以极度缩微的远山、塔影,以凸显整体构图的向心性,其理趣正与“平远法”相悖。

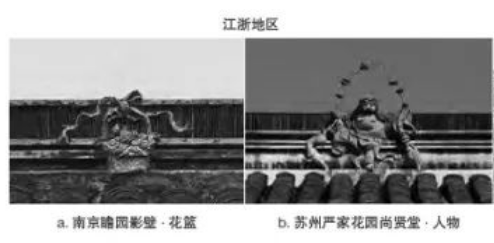

以建筑形象装饰构件、家具(葬具)或室内装折的做法,在东西方同样常见,材质各异的“模型化”9[14]部件在不同位置反复出现,如唐塔券窗两侧的砖砌小塔、焚帛炉、雕花柱础、砖墙墀头、烟囱气窗、经橱壁藏等,或哥特式教堂外立面的小尖塔、古典主义教堂穹隆正中的坦比哀多、圣像画的建筑形边框之类(图3)。

3东西方建筑中的“模型化”装饰构件示意

建筑部件、节点的“模型化”现象促使我们重新思考“部分与整体”的关系:“部分”在具备“整体”形象后,是否具足为另一种“整体”?是否消解了“整体大于部分之和”的固有认知?在“仿作建筑”的共性背后,屋型脊刹的特殊性亦不可忽略:帐座神龛、房型椁之类器具均陈设于室(墓)内,构造逻辑与大木作基本一致(虽有拼版与框架的差异,但仍统一于木材建构思维之下),反映的是空间套筒的心理模型;砖雕壁画墓、仿木砖石塔幢中的柱、梁、斗栱、门窗形象均由壁面要素的轮廓凹凸诱发视错觉产生,“观想”载体被限定在二维界面内,依赖投形与阴影关系存在;明器陶楼、塔式罐乃至千佛塔、造像碑之类媒材的物型选择,均建立在对物主故后生活的想象之上……屋型脊刹则全然不同,它独据于屋脊之上无凭无依,既是一个符号,又因过于具象而难以被视作“符号”,既是一种叙事背景,又因文本与情境的缺失而不能被视作如剪黏亭台般的故事发生场所。那么,我们应当如何定义这样一种具体所指不明,却执着于“复制”“拼贴”与“再造”建筑形象的现象?

中国传统建筑构件的装饰旨趣多倾向于仿生(如垂莲柱、盘龙柱、蝉肚绰木)或拟人(如叉手、栌斗),屋型脊刹以完全“模型化”的方式打破了既有原则,因借与隐喻等常用手段被建筑形象的自我重组取代,由于兼具丰富的样式、色彩、光影细节与高辨识度的轮廓剪影,反而为观察者带来神灵世界的无限遐想。

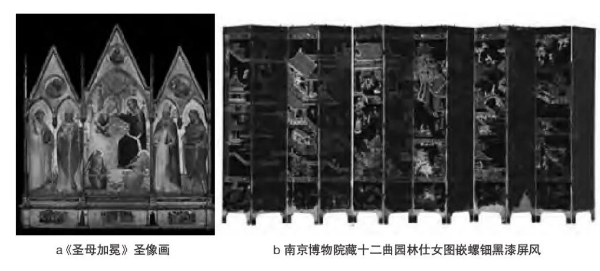

二维媒材的“建筑化”“模型化”装饰趣味在中西方均广泛存在,前者如背屏及圣坛画中的建筑形象,后者则是对前者的边缘加工。在壁画、板画内外融合建筑元素的手法自文艺复兴起逐渐出现[15],目的是通过透视诱导在室内再造建筑层次以丰富空间感度[16],巫鸿说的“重屏”[17]其实也起到了相似效果(图4)。绘画中的建筑形象为观者提供了锚定于此的文本背景,形成关联于此叙事的超链接;对于画框的“模型化”装饰则进一步模糊了画布与真实空间的边界,通过将二维边框三维化、建筑化,使之趋同于缬取建筑外观的神龛帐座,塑造出“屋中屋”的复杂场域感。在中国,此类家具“建筑化”的传统历经了“结构的建筑化-形式的建筑化-建筑式家具-互动关系”4个阶段后趋于完善[18],成为形式、结构、空间、功能兼备的“建筑模型”(图5)。

4背屏及圣坛画中的建筑形象

5家具“建筑模型化”现象示意

屋型脊刹当然也符合“模型化”的定义。不同于陶楼,它作为一种装饰构件,无法自外于建筑本体而存在,其与木构的相似形关系亦不同于明器之附藏于墓室10[19]。这种“模型化”的成果远不如小木作帐座精确,组合方式与意图极为驳杂,局部构造与比例关系亦常失真,富有浓厚的即兴创作色彩,且不回避对建筑形式的任意创新。

抽象与具象的矛盾聚合—脊刹的变形机制

屋型脊刹的特质,必藉由其样式要素的拆解与定量统计才能明晰,但不同于木构遗存,它到底真实反映着地域性的匠风传承?抑或仅是一种被程式化批量制作的“器物”?传统的样式分析方法(敏感要素提取、标尺选定、年代排序、区期特征总结)未必能同样有力地解决其形象源流问题,这是其兼具“器物”与“作品”的双重特质决定的11。因而需重点聚焦于对“形”的把握,即屋型脊刹相较于木构原型的变形在何处发生?为何发生?程度如何?

1)以此“实在”表达不可现之抽象

“崇中”的传统控制着中国传统建筑单体立面的虚实构成,无论居中者是实(如牌额、单补间斜栱、丹陛、脊刹)或是虚(如仰瓦、椽当、栱眼壁版或对开后的槅扇门),皆被赋予神圣属性,为家宅神居常所在(图6)。脊上装饰的选择途径,无非“仿生”“象物”而已,其物型在圣俗之间并无明确分野[20,21],至多“略而不尽,貌而不功”以示区别。由此,工匠在以尘世寺观为原型塑造屋型脊刹,夸饰天上宫阙时,亦不执着于一味“逼真”“写实”,而是掺揉了多源样式,如“天门”“登仙桥”“双阙”“五轮塔”之类,以虚构仙境,寓意飞升愿景。正是在抽象与具象间的徘徊,使其器型虽脱胎于现实,却又往往刻意变形以否定世俗属性。另需注意的是,似乎在不同赞助者间存在着对屋型脊刹的偏好差异——佛寺倾向于塔与三门相配合,道观则更多地选择了桥与楼阁。

6民居正脊装饰与“神性”表达举例

2)具象之物的变调与夸张

屋型脊刹的造型大体分作单体楼阁与群体组合两类,因厚度有限(约略与正脊相近),多竖向叠加多道殿宇以摹写天宫千门万户之貌,横向则并置较低矮的重屋以示次要轴线,从而以极低的制作成本为纵向递进的院落再造空间高潮12[22]。这种以房屋立面的复杂组合集约展示构成庭院的诸多建筑,也正是汉晋陶楼与魂瓶上常用的手法(图7)。

7“建筑模型化”明器陶楼、堆塑罐举例

屋脊空间的“神性”,由排布仙人异兽发展至陈设神殿“模型”,体现了从摹写自然到再造场域的观念转变,意味着人们对于神灵居所的想象逐渐完善、具象,它藉由连通性要素(门与桥)、方向性要素(垂柱与拒鹊)、指示性要素(牌额与狮象)的拼贴叠置来获得丰富组合。其中,桥、门置于组合的最下方(群组的前景),前者表明连通性即仙境可达,后者呈现穿过性即仙境无限,两者互为表里,故常合用;垂柱、莲础位于建筑底部,意图点明殿宇飘然凌虚、非世间物的主题;牌额位于脊刹檐下或吞口正中,直接指示了神圣属性。至于脊刹指代的到底是复杂楼宇还是殿阁群组,则需辨析各部分间的交接细节方可裁定,一般应重点考察有无平坐及屋面是否完整,但屋型脊刹的特殊性在于:构造性的平坐可被装饰性的叠涩取代,后者并不存在于真实木构建筑中,因此这种置换的所指难以确认;同时重楼形象来自琉璃体块的堆叠,因此逐层间需抹平对齐,这使得屋顶势必无法做全,而往往代之以缠腰(其上亦做围脊、吻兽),无法藉合脊与否来判断它属于楼阁下层屋檐还是不同建筑的屋顶。好在屋型脊刹中尚有更明显的标记,如有的案例在上下层间置入神几隔断,有的则在牌楼上方堆砌殿宇,这些真实世界中难以实现的构造方式,当然更可能是为了表达空间群组(图8)。

8屋型脊刹中建筑群组与单体楼阁意向辨识

3)视线组织与造型基准

由于所处位置特殊,屋型脊刹的观法较为固定,即自下而上仰观其正、背面,而忽略侧面,此时需有意识地调节立面比例(如纵向拉长)以纠正不利的透视错觉,这也为我们定量统计其各段比例分配、揭示变形机制、寻找设计基准提供了可能。

柱框部分总体而言细节丰富,门窗槅扇乃至柱础、彩画均有所表现(甚至蟠龙柱也屡见不鲜),柱额间往往刻画欢门造、障日?之类帐幔形象13,大开的门扉两侧配以侍从力士,以彰显神位之常在。基本的变形趋势是拉伸柱高,这一方面是为了让屋型脊刹底部足以适配正脊筒瓦,另一方面是为了加大其纵高,使台基部分的细节不致被当沟瓦遮蔽,整体上与屋面比例也更协和。统计屋型脊刹的平面形式可知,其面阔以一间、三间为主,进深本已窄迫,若分间则壁柱线条过于密集,因此常有整面抹平的做法;檐柱有浮雕倚壁和圆雕周围廊两类,后者工艺要求较高,效果亦更佳。柱上真实反映了找平构件配置的地域特色,但也有所革新,如木构中心间用大檐额,次间用额枋、平板枋,或正面用大檐额,山面用厚普拍枋之类的组合,折射到屋型脊刹上,就变作不同水平层间的差别(如蒲县柏山东岳庙献亭脊刹中,上层用大檐额,下层用阑额、普拍枋;稷山稷王庙大殿上刹楼的下两层用圆形截面檐额,最上一层用普拍方之类,图9)。

9屋型脊刹柱间联系、找平构件的地域性做法示例

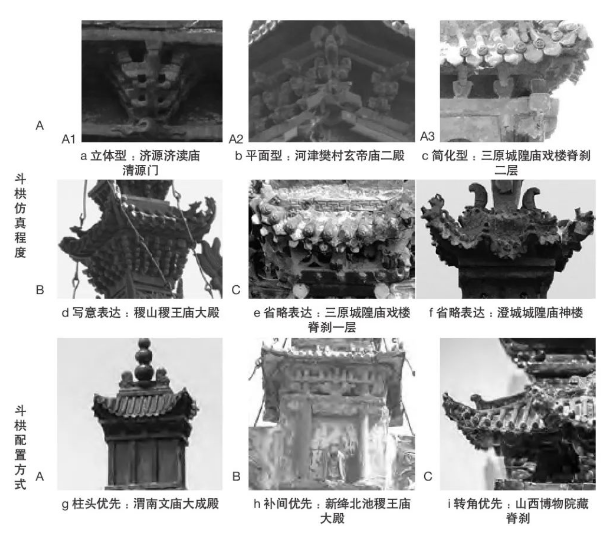

斗栱构件过于精细,捏塑时难以准确表现,因而刻意淡化,按仿真度高低可分3类:1)真实表达(又分A1立体型,样式与建筑所在地域往往有所关联;A2平面型,逐层前倾以示出跳;A3简化型,仅在栌斗内安置耍头间接示意);2)写意表达(体现为外出尖角/下昂的如意斗栱);C省略表达(以块体叠涩或缠枝、莲瓣等替代)。配置方式则分为:A柱头铺作优先(无补间);B补间铺作优先(开间较局促时会省略两平柱上铺作);3)转角铺作优先(往往将柱头铺作转过45o充任,并未三向出跳)。显然,斗栱配置方式多样而刻画难度较高,本身并非屋型脊刹的描画重点(图10)。

10屋型脊刹铺作真实度分级示意

屋盖以歇山和攒尖组合为主,偶有作十字脊或卷棚者,屋面上则捏出筒板瓦、勾头滴水、角梁套兽与吻兽,受手工精度限制,其尺度全部极度夸大(如瓦垄仅寥寥数列)。少数案例甚至在屋型脊刹正脊上又插上片状小刹或葫芦宝顶,此“刹上刹”与其“屋上屋”的性质内在同构,既是对物型的无限嵌套,也是对视觉中心的一再强调(图11)。

11“刹上立刹”的细节表现方式示意

4)案例分析

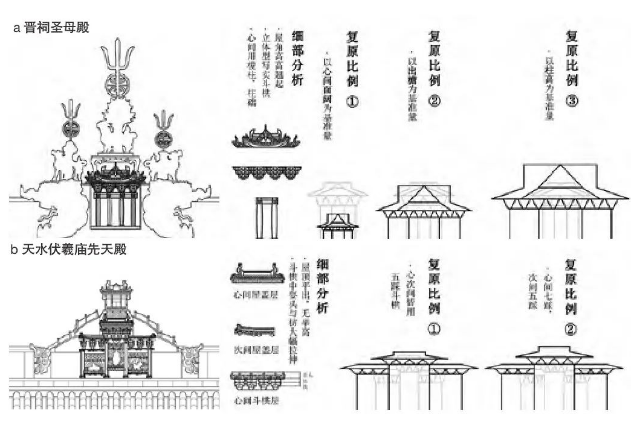

举晋祠圣母殿为例,验证其屋型脊刹设计基准与“变形”规律如下:刹面阔三间,中出抱厦,因各间窄而未表现补间,分别以心间广、檐柱高与檐出三向数据为基准,比较其按《营造法式》比例关系复原后所得体块与现状间的关系,得出以下结论:

基于心间广数据拟合其他长宽高关系时,柱框与铺作高度都被大幅压缩至正常水平,屋盖在整体体量中的占比急剧扩大,受心间广较窄的限制,补间数量分配、明次间朵当比例均已失真。此时刹身缩小至近原状一半,纵向变形幅度较为剧烈。

以平柱高为基准拟合时,斗栱轮廓的高宽比与《营造法式》仍保持近九成相似度,且按心间双补间、次间单补间配置补间时,朵当较为均匀,但亦导致屋盖拉伸、面阔增加,纵、横向体量均大幅扩出,若按此比例制作,显然难以稳固安装。

以檐出为基准拟合时,因檐、柱高比例较为恒定,深向关系又缺乏数据支撑(脊刹均极为扁平,不能据之推算架道尺度,而只能从转角造正立面朵当、梢间广、开间数等数据折算椽长与椽数),故复原结果与在总高上与原状相近,仅适度拉伸了面阔尺度,并重新调配了屋盖、铺作与柱框层关系,脊刹若经此变形,似乎仍能在屋顶正常安置。

显然,脊刹的“形变”表现为在真实比例基础上对柱框和铺作层的拉伸,以及屋盖层的极度压缩(1/2~2/3),此时通过放大瓦件尺度、省略瓦垄数目与铺砌层次,将之“符号化”以获取足够辨识度,而柱框层则成为集中刻画立面细节的“平展画布”。

当然,高度调控并非主导屋型脊刹“形变”的唯一方式,以天水伏羲庙先天殿上三门式脊刹为例,试说明如下:该刹屋面逐段叠落,表现的应是一间门殿两出挟屋或三间牌楼意向,其平柱高:心间广达到2.14,不符合“高与广方”的立面控制原则,故以相对方正的次间(高宽比1.21)作为基准,将其3个水平层次与宋、清官式规定作比例拟合,发现构成关系更接近清式做法。

柱框层:若视作殿宇,则只能认为各间柱子均已受到大幅拉伸;若视作牌楼,则柱高权衡较为合理,但明、次间广为8:10,显然是为了凸显明间之高耸,在拉高柱子的同时还进一步压缩了面阔。

铺作层:斗栱分布较为均匀、准确,朵当大致是10倍斗口关系(明间更准),五铺作心距合至100~120分°时已足够安置横栱,避免过于稀松或彼此相犯;柱头铺作中栌枓刻意与柱子错缝,或许是为了修正柱位调整导致的累积误差;由于材广厚比例失调(纵向拉高)、材栔关系为平铺而非咬合,导致铺作纵高较木构规范多出两倍左右。

屋盖层:三间五铺作殿宇的架深多在四至六椽间,脊刹的屋架高度远逊于真实建筑。

由于伏羲庙先天殿屋型脊刹的面阔与柱高均严重变形,并不符合晋祠圣母殿展现的竖高控制原则,但仍保留了朵当均分面阔、法式化的补间配置等特征。

总之,屋型脊刹各部的仿真程度不一,精描细刻的柱框层、疏略写意的铺作层和压缩矫饰的屋盖层,均旨在点明其核心属性——向心与升腾,在竖向拉伸,夸张其所意图彰显的“代表性”纵立构件的同时,在横向尺度分配上往往较为保守,以维持一定的物形辨识度(图12)。

12晋祠圣母殿与伏羲庙先天殿脊刹复原比较

“此在”与“彼在”的互证求索——屋型脊刹的构图原则

1)单元重复与重组

正脊如同一条分割屋面与天穹的绶带,位于水平与垂直构图交汇处的屋型脊刹,自身亦成为度量屋宇规模的一种隐性模量。其廓型虽无特别限制,为便于拼接,仍应遵循单元重复的原则,由有限单元灵活排成复杂体量,基本秩序有三:1)单体多层楼阁纵高排列(“丨”字形);2)门/牌坊与殿/亭阁前后堆砌(“丄”字形);3)殿阁与挟屋/阙楼/塔婆对称布设(“山”字形)。这些组合以柱额门窗构成之长方形与屋面之梯形(歇山或庑殿)、三角形(攒尖或抱厦)为单元,相互重复拼贴而成。除正脊中段外,屋型脊刹亦可置于攒尖或十字脊之交点上,较宝葫芦、火珠等造型更为纤薄,既加强了向上的动势,又不会因体量庞大引发不稳定感,且隐含着虚实远近的辩证关系——因其作为建筑相似形诱发的纵深错觉,使得观者对于自檐口至于正脊的距离感知,已不再拘泥于半个架深的理性认识,而更像仙境与凡间难以说清道明的咫尺天涯。

2)具身感知体验与比例调配

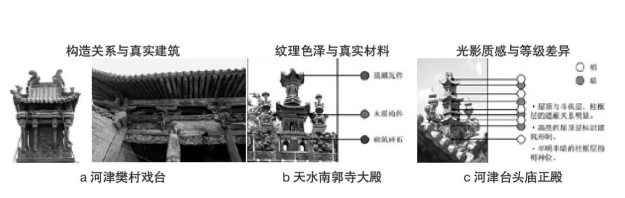

屋型脊刹带来独特的感知体验。一方面,观者自前一院落的门殿内远望时,过白处理使之突兀于明、暗边缘,天穹作幕日光剪边,颇具神性之美;另一方面,屋型脊刹与其下建筑并置,混淆了缩微与真实尺度,对此“模型化”构件的观察唤醒观者的具身感知20)[16],诱导其依据人与建筑的经验比例将自身意识缩小后投射其上,“神游”其中。观者在观察屋型脊刹的整体形象时,在分辨样式细节、构造关系、纹理色泽、光影质感时,均不断触发特定感官体验,进而于脑海中补绘出“天宫”图景14[24](图13)。物型比例与样式细节持续刺激着观者对日常建筑经验的回忆,进而与“天宫”想象间建起虚拟关联,因此,恰当的仿真(细节丰度与变形程度)成为塑造屋型脊刹的核心议题,在其独特的观看距离与视角约束下,“酷肖”注定不是唯一诉求,对于“神似”效果的客观解析才是重点。

13脊刹中的“通感”要素示意

图片

结语

作为一种屋面装饰构件,屋型脊刹在晋陕豫黄河沿线集中出现绝非一种偶然。作为华夏文化的摇篮,该区域传统祠祀建筑富集,“仿木”传统突出,同时也是琉璃工艺飞跃发展的肇源地,这些因素共同促成了屋型脊刹的盛行,同时也反映了黄河文明重等级秩序、宗教信仰高度写仿人世生活的特征,是深入挖掘地域建筑文化的绝佳例证。

本文通过系统爬梳脊刹的样式特征与变形机制,初步形成以下认识:1)晋陕豫黄河沿线的屋型脊刹作为一种“建筑模型”,写仿建筑整体形象,却于细节之处多有省略。通过对“部分”的图解,从横宽与纵高两种比例控制入手,探明“部分”能够表现“整体”的变形阈值,有助于理解古人意识中传统建筑的显性基因。2)屋型脊刹单元的组合逻辑有三:竖向堆积、水平叠合和向心扩展,与建筑群构成方式有异曲同工之处。加之其细节折射了在地的样式与构造信息,对于探究营造传统的变迁和审美风尚的转移颇有助益。3)屋型脊刹作为一种捏塑烧制的艺术品,往往掺糅了关涉民俗和宗教的诸多要素(桥、牌额、莲础、神像等),反映了古人丰富的精神世界。这使其成为挖掘“仿木”现象背后文化观念变迁历程的优质媒材。

明清脊刹时有题记,刻有年代和工匠信息,结合形式与釉料分类可以初步勾勒出不同工匠群体跨流域的传播路线,使之成为我们藉由社会人类学、民俗学等工具考察建筑艺术的一种微观样本。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|