“荡秋千”属于我国传统的游艺活动。宋代文人高承撰《事物纪原》卷八,转载隋炀帝编《古今艺术图》:“北方戎狄爱习轻趫之能,每至寒食为之,后中国女子学之,乃以彩绳悬树立架,谓之秋千”。这段话说明,秋千在早期由北方少数民族传入域内,是一种改良于轻捷运动的活动,且多为女性所娱乐。故宫(紫禁城)为明清皇宫,除娱乐所用外,故宫里的秋千还包括非常丰富的文化内涵,以下进行解读。

一、秋千与寒食

宫中秋千活动与寒食节密切相关。寒食节是清明节的前身,具体日期为清明节的一至二日,且属于我国的传统节日。在古代,无论是宫廷还是民间,秋千均为寒食节不可或缺的游戏。唐末五代王仁裕撰《开元天宝遗事》,其中记载:唐玄宗天宝年间,宫里在寒食节时,会在各处架设秋千,供嫔妃们娱乐;她们在空中飘逸的外形,引得唐玄宗赞叹,并称之为“半仙之戏”。元人熊梦祥在《析津志》之“风俗”中,叙述了元代宫廷寒食节的活动:“清明寒食,宫廷于是节最为富丽。起立綵索秋千架,自有戏蹴秋千之服”;即在寒食节这天,宫中人员穿着荡秋千的华丽服饰,通过这种游艺展示自己的形象。类似的,明清紫禁城里,秋千为寒食节的重要宫廷活动。

民国学者陈宗藩所撰《燕都丛考》,载坤宁宫“所谓中宫也,宫后有秋千,清明节宫眷游戏于此”。另一位民国学者章乃炜在《清宫述闻》中,对此有更为详细的描述:“在明代,则宫中以清明节为秋千节,坤宁宫及各宫皆安秋千一架,宫人相邀嬉戏,至立夏前一日为止”。上述内容说明,在清明寒食起,紫禁城的坤宁宫、东西六宫区域,均会安设秋千,供后宫人员游戏,且秋千一直架设到立夏前一日才收回存储(图1)。故宫翊坤宫前廊的梁底,现仍有秋千环一对(图2),《清宫述闻》称其为溥仪小朝廷时期安设。此秋千环,清代宫廷秋千活动的宝贵实物资料。

图1故宫藏秋千

图2 故宫翊坤宫前廊内的秋千环

那么,为什么古人要在寒食节间荡秋千呢?清人陆廷灿《南村随笔》之“秋千”载:“又云因禁烟节,恐人寒食有内伤之虞,故令人作此戏,以动荡血脉耳”。这句话说明:寒食期间禁烟火,人们皆吃冷食,会伤及脾胃;而采取秋千游戏的方式,有利于活跃血脉,养身护体。另外,寒食节一般在夏历的二月下旬至三月中旬之间,此时正值暮春,天气变暖,百花盛开。在户外进行秋千活动,有利于感受大自然,享受大好春光。

二、秋千与女性

在宫中,秋千多为女性参与的活动。明代宦官刘若愚撰《酌中志》,其中载:“清明,则‘秋千节’也,带杨枝于鬓。坤宁宫后及各宫,皆安秋千一架。”紫禁城中的坤宁宫及东西六宫,均为宫中后妃的居所。在这些地方安设秋千,为宫中女性户外游戏所用。

清代宫廷画家焦秉贞绘有《仕女图册》,册页之一即为《秋千闲戏》(图3)。画面左侧为一颗粗大的柳树,枝干垂下密密的绿丝绦,映衬出浓浓的春意。画面中部为一架秋千及三位嬉戏的仕女。一位身着外蓝内红罗裙的仕女,站立于秋千底部的横板上,双手紧握横板两侧的立绳,一边随秋千摆动并展现轻盈飘逸的动作,一边扭头与身后的两名仕女笑谈。画面的右侧,为红色的游廊。廊内亦有三位轻盈装束的仕女,或交谈,或面带期盼的观望着游戏秋千着,似乎在“排队”等候下一轮游戏。

图3故宫藏《仕女图册》之“秋千闲戏”

乾隆帝曾作诗《题焦秉贞人物画册十二帧》。其中,关于仕女荡秋千的场景,诗中有“小板涂朱贯?绳,婵娟天上踏云登。柳风拂处人吹过,环佩声摇最上层。”乾隆帝将仕女曼妙优雅的姿态称为“婵娟”,将其在半空飘逸的动作称为“踏云登”,将其配饰在空中的悦耳声称为“声摇最上层”。乾隆帝通过此诗,将初春时节,仕女们在户外荡秋千时的优美姿态,以及惬意舒畅的表情,予以细致地刻画。

故宫藏宫廷绘画《雍正十二月行乐图》,为清代宫廷画师郎世宁所作,描述了雍正皇帝在圆明园日常生活。每幅绘画除了突出山水、阁楼的主体特征外,节令习俗景观亦表现明显;人物构图虽然占的画幅不大,但是足以表现人物的活动。其中,画册之“二月踏青”部分,绘制的是仲春二月,雍正帝与女性家眷、大臣们在圆明园观鱼、赏景、荡秋千等行乐场景。画面中,院墙外,桃花吐艳,点缀着盎然的春意,似乎又与秋千游戏的女子们争奇斗艳;院墙内,一名女子立于秋千上,轻快地随着秋千摆动而起伏,形成一道优美的弧线;而围观的人群三三两两,无不露出惬意、愉悦的表情。

三、秋千与筵宴

清代宫廷中,出现了一种“西洋秋千”,可见于宫廷筵宴场合。据清人吴振棫撰《养吉斋丛录》卷十三记载:乾隆帝在每年正月十九日,于圆明园山高水长楼举办筵宴,主要招待外藩各国陪臣;楼前场地开阔,可燃放烟花、表演游艺。书中载:宴会间,有名目繁多的游艺节目名目繁多,如“西洋千秋、罗汉堆塔、旧子音曲、善扑营花跤、高丽跟头诸名目”。关于西洋秋千的表演,书中介绍为:“有西洋秋千架,秋千旋转,下奏歌乐”;即在歌舞声中,表演人员登上秋千,使之往复旋转,并伴有各种表演动作,以增添筵席的热闹氛围。

朝鲜使臣朴思浩在《燕蓟纪程》之“圆明园记”中(见林中基主编《燕行录全集》卷98,韩国:东国大学出版部,2001年版),回顾了他于清道光九年(1829)正月十五日,在圆明园山高水长楼参加筵宴,期间看到的“西洋秋千”。其样式为:状如云梯,梯子最上层横杠被改为滚轴,滚轴内外侧再伸出梯子,使之类似于绕滚轴上下起伏的跷跷板;而表演时,身着彩服的童子,两人一组,站立在“跷跷板”的一端,与另一端的两人互为平衡,做出上下起伏的动作。

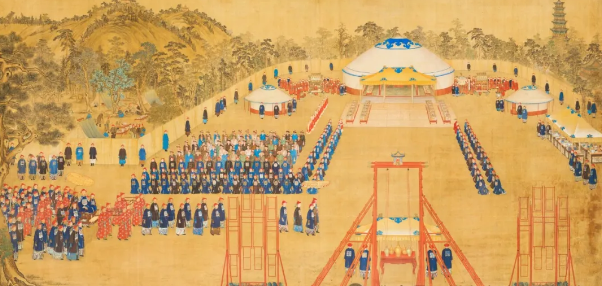

故宫藏《万树园赐宴图轴》(图4),为乾隆帝于十九年(1754)夏,在承德避暑山庄万树园内宴请蒙古首领的场景。画中显示出西洋秋千的构造特征:其外形犹如立放的云梯,云梯中间的横杆为滚轴,上、下端各有“日”字形框。表演者分别站在两端“日”字框的横杆上,通过变化姿势来调整绕滚轴转动的力矩大小,并不断调整平衡状态,使得秋千犹如跷跷板一样上下摆动。分析认为:这种秋千之所以被称为“西洋秋千”,是因为使用了当时西方机械装置中的滚轴,且秋千的摇摆方式与国内明显不同。相比而言,国内秋千类似于单摆,游戏者从一定高度荡下时,其势能转换为动能,速度变快;过最低点后动能又转换为势能,速度变慢至静止,如此反复。而清代帝王选择“西洋秋千”作为游艺项目,主要在于展示其对藩属国的重视,通过对域外表演内容的认同,以示团结友好的氛围。

图4清人绘《万树园赐宴图轴》

四、秋千与贺寿

在历史上,“秋千”还包含给帝王贺寿之意。如唐五代文章总集《全唐文》卷九百四十九载有“秋千者,千秋也。汉武帝祈千秋之寿,故后宮多秋千之乐”。这说明,汉武帝有长生之求,认为荡秋千有“千秋万寿”之意。而后庭盛行秋千绳戏,主要是迎合汉武帝的“万寿”愿望。类似的,明人陈耀文《天中记》载:“一云当作千秋,本出汉宫祝寿词,后世误倒读为秋千耳”。即“秋千”出自汉宫贺寿词,原读为为“千秋”,后来不知何故,颠倒了词序,被讹化为“秋千”。

清代宫廷中,帝后诞辰的隆重场合,往往有西洋秋千表演。这是因为西洋秋千属于杂技活动,既具有娱乐性,又隐含贺寿之意。如故宫博物院藏崇庆皇太后《万寿图》,描绘的是乾隆十六年(1751),乾隆之母崇庆皇太后六旬寿诞前夕,皇太后从畅春园回宫的场景。画面中,在白石桥的两岸就有秋千,且均为西洋秋千(图5);秋千架设在寿山石上,与旁边开阔的湖面形成“寿山福海”意境;秋千为红色,衬托出喜庆热烈的氛围;秋千旁十几名童子身着彩装,正准备攀上秋千表演;而附近则是众多的官员围观。又如乾隆四十四年(1779)八月,西藏政教首领班禅额尔德尼六世一行来到热河,为乾隆帝68岁寿辰贺寿。乾隆帝谕旨于八月十四日、十六日两次上演火戏,并为之配备了西洋秋千表演(见中国第一历史档案馆、中国藏学研究中心合编:《六世班禅朝觐档案选编》,中国藏学出版社,1996年版)。

图5故宫藏崇庆皇太后六旬《万寿图》里的西洋秋千

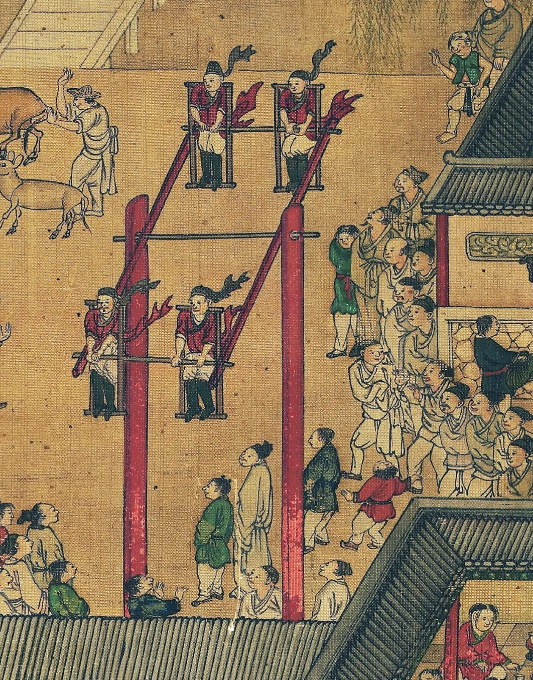

需要说明的是,关于西洋秋千的具体表演方法,韩国国立中央博物馆藏《太平城市图》,提供了图像参考。该图绘制的是约为十八世纪时期,朝鲜时代的汉阳街景,其中就有“西洋秋千”表演场景(图7)。画面中,梯子顶端的“跷跷板”两侧,各有两个“日”字形的框;每个框中,各有一名身着彩服的童子坐在其中,双手把住正中的横杆,似乎准备做某种技巧动作。清乾隆年间,朝鲜使臣多次访华,参加各种庆典的朝贺活动,目睹了西洋秋千表演的奇趣热闹场景,因而很可能将这种表演方式引入了朝鲜。

图7《太平城市图》里的西洋秋千

综上可知,故宫里的秋千集女性宫廷娱乐、时令节俗、古代政治、帝王贺寿等文化于一体,是我国丰富传统文化的体现,亦能体现出东西方文化的交流与融合。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|