在华夏饮食发展史的时间序列上,分食制在前,合食制在后。

谈到合食与分餐这两种食制,我们可从宋徽宗赵佶的《文会图》中看到一些表现。

古代食制与环境有一定关系,在高足坐具出现前,古人多席地而坐,这种坐姿导致大家之间的距离相对远一点儿,且不容易站起来,所以,进食时就采用较为便利的分餐制,一人一份,各食各的。

但当高足桌椅出现后,大家围桌而食,且椅子可靠得更近,那么,合食制就应景而生。当然,食制的变化与物质资料的丰匮也有一定关系。当食材相对紧张时,分餐制可保证每人都能吃到差不多的食物,但当食物丰富时,不受限制享用的合食制便应运而生。画中,徽宗与九位文臣围坐在摆满杯盘碗盏的方桌边,或私语,或畅聊,或倾听,或换盏,意兴盎然,颇为惬意。

(北宋赵佶《文会图》(局部))

可以肯定地说,春秋战国以至于唐,中国人吃饭的方式都是分食制。

分食制与当时的家居形制相匹配。

分食制时代,人们的饮食起居都是在地板上,进门需要脱鞋。《庄子·列御寇》说,伯昏瞀人来拜访列御寇,发现列家“户外之屦满矣”。唐成玄英疏云:“适见脱屦户外,跣足升堂,请益者多矣。”

若将目前已有的文字、图像和考古实物资料综合起来看,中国家居制度的演变从魏晋南北朝开始,到宋朝才进入高桌大椅时代。

最初的新式坐具不是中国的发明,而是自西方传入,因此被称为“胡床”。胡床的支撑结构和使用方法类似于今天的马扎,“敛之可挟,放之可坐,以其足交”,所以隋朝以后改称“交床”。

(五代南唐周文矩《重屏会棋图》)

交床高,可以“着靴垂脚坐”,不用脱鞋了。这种由新坐具带来的新坐姿被称为“胡坐”,它让人的身体姿态更为舒展。“胡床”“胡坐”从进入中国到发展成为完整的家居体系,经历了漫长的过程。

唐代墓室壁画当中的坐具已经有一定的高度,可以垂足而坐了,但还不够高,而且相对宽大,可以供几人盘腿而共坐,有模仿席子的感觉,足见旧起居制度影响之顽固。

可以确认为南唐作品的《重屏会棋图》,坐具的腿已经足够高,人的坐姿基本上像现代人,但是《重屏会棋图》里的坐具没有靠背,坐久了难免辛苦。

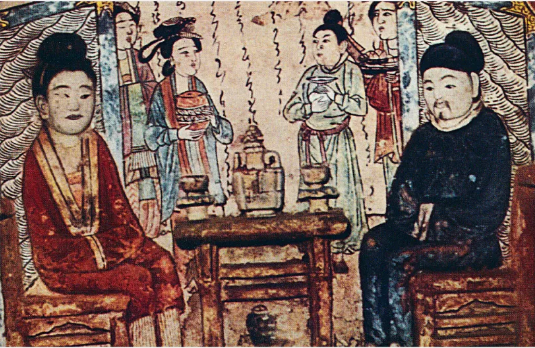

到了北宋,白沙宋墓壁画夫妻对坐的《开芳宴》图上,桌子、椅子就都是高桌大椅版的了。我们看到,这对夫妇对坐于两扇屏风后,画中桌椅皆为高足,且椅子还带有靠背,桌上摆放有酒壶、酒杯,屏风后的随侍者端来了其他食物,或正准备放在桌上。从此画中我们也可看到合食制的一些迹象。

(《开芳宴》河南禹州市白沙镇1号宋墓前室西壁)

高桌大椅与合食制差不多同时出现,当然,并不是说高桌大椅就一定会导致合食制。一方面,高桌更大的表面积为食物的陈放提供了便利条件,另一方面,合食制能够出现,还要得益于食物种类的日渐丰富与食物供应量的相对充足。

分食制的出现显然不是出于卫生的需要,而是由于食物供应量有限,倘若不事先分配好,可能会导致有人多吃多占,有人吃不饱。只有食物数量足够多,品类又足够丰富的时候,围桌共享才吃得愉快而热闹。

在北宋东京的餐饮业中,合食与分食是同时存在的。正店——大酒楼以喝酒为主,兼卖下酒茶饭,实行合食制。《东京梦华录》载,“凡酒店中,不问何人,止两人对坐饮酒,亦须用注碗一副,盘盏两副,果菜碟各五片,水菜碗三五只”。这种杯盘设置,跟今天两人下馆子的情形并无二致。

(北宋张择端《清明上河图》之正店)

下正店一等,是专为吃饭而设置的食店,流行的似乎是分食法。

按照《东京梦华录》的记载,开封食店行菜的小二哥机敏过人。“客坐,则一人执筋纸,遍问坐客。都人侈纵,百端呼索,或热或冷,或温或整,或绝冷、精浇、膘浇之类,人人索唤不同。行菜得之,近局次立,从头唱念”,报与后厨。须臾,“行菜者左手杈三碗,右臂自手至肩驮叠约二十碗,散下,尽合各人呼索,不容差错”。食客点菜,是“人人索唤不同”,而“行菜”端出来的,也须“尽合各人呼索”。这样看来,食店所供应的菜饭似乎是份儿饭,连菜带饭一人一碗,各吃各食。食店的就餐工具,“旧只用匙,今皆用筋矣”,从勺子到筷子的变化发生在北宋晚期。

同样还有一个发生在宋朝的变化,是一日三餐制的普及,而从前是两餐制。

总之,从食制上看,宋人不“古”。宋朝真乃“现代的拂晓时辰”也。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|