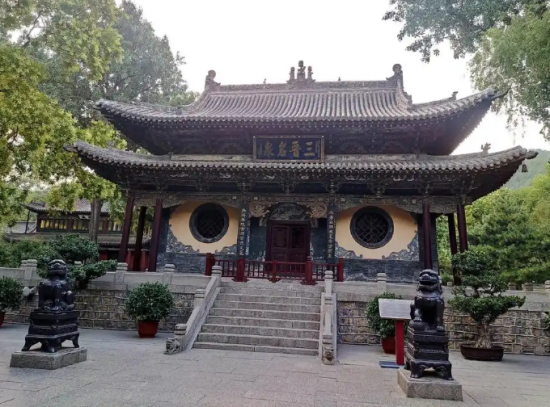

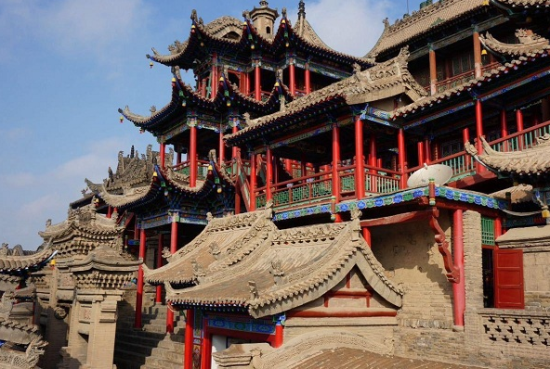

古建筑作为历史文化的活化石,其维修工作意义非凡且要求严苛。揭瓦作为维修进程中的重要环节,犹如一场精心编排的古建“外科手术”,需遵循一系列严谨且细致的注意事项,方能确保古建筑的原真性与稳定性得以妥善维护。

一、全面深入的勘查测绘

在着手揭瓦之前,展开全方位、多层次的勘查测绘工作是基石所在。借助先进的测量仪器并结合传统的经验判断,对古建筑的整体结构形态、屋顶坡度走势、瓦件排列组合以及各部件的残损状况进行详尽记录与精准分析。例如,利用三维激光扫描技术能够快速获取屋顶的精确数据模型,清晰呈现出每片瓦的位置与相互关系;同时,经验丰富的古建筑专家通过肉眼观察与手触感知,可判断梁架结构是否存在潜在的变形或腐朽问题。通过这种“科技+经验”的双重勘查模式,能够提前制定出科学合理且针对性强的揭瓦方案,有效规避因盲目施工而可能引发的安全风险与结构破坏隐患。

二、揭瓦顺序与手法的精妙掌控

揭瓦过程中,遵循正确的顺序与运用恰当的手法是保护瓦件完整性及屋顶结构稳定性的核心要点。一般而言,应从屋顶的檐口部位起始,按照自下而上、由外及里的顺序逐垄逐片地进行揭取操作。在揭瓦工具的选择上,多采用特制的薄刃撬棍或瓦刀,操作时需将工具轻轻插入瓦缝之间,利用巧劲缓缓撬动,严禁使用蛮力强行掀揭,以免造成瓦件的破裂或损坏。对于那些因年久黏连或被石灰、泥土等杂质固结的瓦件,切不可急躁冒进,应先采用毛刷蘸取适量的清水或专用的清洁剂进行软化与清理,待其松动后再行揭取,确保每一片揭下的瓦件都能最大程度地保持原有形态与质地,为后续的修复与回铺工作奠定良好基础。

三、瓦件的分类整理与妥善保管

揭取下来的瓦件种类繁多、规格各异且残损程度不一,因此进行细致入微的分类整理与妥善周全的保管工作显得尤为重要。首先,依据瓦件的类型,如筒瓦、板瓦、勾头、滴水等进行初步分类;然后,再根据其尺寸大小、纹饰特征以及破损情况进一步细分,分别存放于特定的标识区域内。在存放过程中,要为瓦件提供适宜的环境条件,选择干燥通风、地势较高且远离火源与污染源的场地搭建临时仓库。在瓦件的堆放方式上,应采用分层叠放并使用柔软的缓冲材料,如干草、旧毛毯等进行间隔,防止瓦件之间相互碰撞与摩擦而导致二次损伤。同时,建立详细的瓦件档案记录,对每一批次、每一类别的瓦件数量、来源以及存放位置进行精确登记,以便在维修施工过程中能够快速准确地调配使用,提高工作效率与修复质量。

四、防雨、防风与防坠落的多重防护

揭瓦后的古建筑屋顶处于相对脆弱且暴露的状态,极易遭受自然环境因素的侵袭与破坏,因此实施全方位的防护措施是保障维修工程顺利进行的关键环节。在防雨方面,及时搭建坚固耐用且密封性良好的防雨棚或遮雨布,确保雨水能够顺畅排离屋顶区域,避免积水渗透到木基层结构中引发腐朽霉变等问题。对于防风措施,要对防雨棚及周边的防护设施进行加固处理,增加抗风绳索、地锚等固定装置,并定期检查其稳定性,在强风天气来临之前进行预加固与隐患排查工作,防止防护设施被大风掀翻而对古建筑及施工人员造成伤害。同时,在施工现场设置明显的警示标识与防护围栏,防止无关人员进入危险区域,避免因瓦件掉落或施工工具坠落而引发安全事故,为古建筑维修揭瓦工作营造一个安全有序的施工环境。

古建筑维修揭瓦工作是一项集专业性、技术性与艺术性于一体的复杂工程,每一个环节、每一个细节都饱含着对历史文化遗产的敬重与呵护。只有严格遵循上述注意事项,以匠心独运的精神和严谨科学的态度精心施为,才能使古建筑在现代维修技术的助力下重焕生机,继续传承与弘扬中华民族悠久灿烂的历史文化。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|