宗祠,这一专为供奉与祭祀祖先或先贤而设立的场所,承载着我国传统文化的独特象征。其历史可追溯至周代,宗庙制度自此诞生。在远古时期,只有天子才能拥有宗庙,士大夫则无权设立。然而,到了宋代,著名理学家朱熹提出倡导,鼓励每个家族都建立奉祀高、曾、祖、祢四世神主的四龛祠堂。这一制度不仅体现了宗祠在维系家族血缘关系中的重要作用,更彰显了其深厚的文化底蕴。

明清时期,安徽地区涌现出众多世家大族,他们为了缅怀先祖,纷纷兴建祠堂以表敬意。其中,罗东舒祠——贞靖罗东舒先生祠便是罗氏族人为纪念其先祖罗东舒先生而精心建造的祠堂。

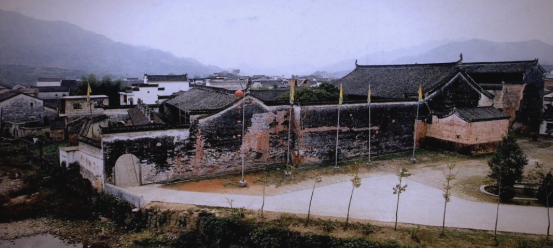

罗东舒祠外景(图源网络,仅用于学习交流)

建造背景:

罗东舒,这位宋末元初的杰出学者、诗人与思想家,以其深厚的学识与淡泊名利的品质著称。他幼时便展现出过人的聪慧,成年后更是以耕读为乐,远离官场纷争。罗东舒的仁义之心赢得了族人的敬仰,被尊称为东舒先生。据说他才华横溢,安邦治国之才令人瞩目,多次被召见却坚辞高官厚禄,其高尚品格深受族人爱戴。他的祭祀礼仪,仿照曲阜孔庙,这在徽州祠堂中实属罕见。

建筑构造:

罗东舒祠,位于黄山市徽州区呈坎村,全称“贞靖罗东舒先生祠”,是一座历史悠久的建筑。它始建于嘉靖年间,万历四十年又进行了续建,清代时期还增建了“内则”与厨房等设施,使建筑规模更为宏大、营造更为精细。这座祠堂融合了“古、雅、美、伟”的建筑风格,堪称徽州古建筑的典范,被誉为“江南第一名祠”。

祠堂建筑群以照墙为起点,沿中轴线依次展开,直至正堂与寝殿,形成了宏大的规模。其整体占地面积达到3300平方米,建筑面积更是高达2200平方米,堪称江南地区的佼佼者。棂星门、碑亭、仪门等建筑元素,以及精美的庑廊、庭院和露台,共同构成了祠堂的独特风貌。此外,南侧的内则与北侧的厨房等附属设施,也使得这座祠堂在功能上更为完善。

在建筑风格上,这座祠堂巧妙地保留了梭柱、月梁、丁头栱、苇编墙等传统做法,每一处木石构件都精心雕刻,工艺精湛。尤其是寝殿,其通面阔达到11间,通进深为5米,台基高33米,彰显出雄伟的气势。梁、檩、斗拱等木构件上,雕刻技艺更是达到了登峰造极的地步,其中平盘斗、雀替、驼峰、叉手的工艺尤为出色。同时,梁柱上还装饰着精美的包袱锦彩画,色彩斑斓,为明代的民间彩画艺术提供了珍贵的实例。

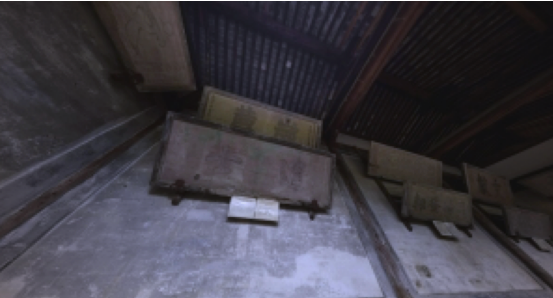

祠堂内的牌匾

进入祠堂,首先映入眼帘的是一面弯弓弧形的砖墙,其后便是棂星门,它由6柱5间的石牌楼精心构筑而成,每根石柱的顶端都巧妙地雕琢出怪兽“朝天吼”,既显得雄伟壮观,又透露出一种不可侵犯的威严。棂星门与南北两侧设有洞门的围墙共同围合,形成了“东舒祠”的第一进院落。

穿过棂星门,便可见到由7个开间组成的仪门,正门两侧次间各设有一扇边门,门旁还配有一对抱鼓石。仪门正上方高悬一块匾额,上书“贞靖罗东舒先生祠”,这是由著名古建专家罗哲文先生亲笔题写,字迹苍劲有力。而仪门的两旁统间,名为“厅事”,其功能主要是为了满足族人聚餐待客的需求。仪门作为东舒祠的第二道门,也是族人们进出的重要通道。

“贞靖罗东舒先生祠”的匾额(图源安徽省博物院,仅用于学习交流)

仪门之后,呈现出一个宽敞的四合院,由两庑与享堂共同围合,占地400余平,构成了“东舒祠”的第三进院落。院内甬道宽阔,花圃点缀其中,南北两庑静立两旁。一面披水巧妙引入院内,这恰恰体现了徽州人的“肥水不外流”理念,象征着聚财的思想。享堂一侧,花岗岩石板铺就的拜台庄严肃穆,这里正是祭拜祖先时摆放猪羊和香烛等供品之处。

享堂正面,22扇高大的木格子门矗立,梁架交错,接缝严密。堂中正中,照壁上方高悬着明代书法大家董其昌手书的“彝伦攸叙”巨型匾额,字迹雄浑有力。享堂空间宽敞,可容纳千人,不仅是罗氏族人祭拜祖先、商讨议事、执行祖规的场所,更是接待地方官员、宴请尊贵宾客之地。

紧靠享堂南山墙,还巧妙地建有一座“女祠”,名为“则内”,意为内侧,专为安放罗氏家族女性祖先的牌位而设。这座女祠坐东朝西,虽无正门,却显得格外庄重。其面积虽不及男祠的十分之一,高度也仅为主体建筑的三分之一,但足以彰显罗氏家族对女性的尊重。同时,这也反映出当时社会男尊女卑的伦理观念。

享堂之后,则是“东舒祠”的第四进院落。这一进院落由享堂、后寝大殿以及南北围墙共同围合而成。后寝大殿是专为安放男性祖宗牌位而建造的。殿前宽敞的青石台阶甬道直通大殿,沿廊则屹立着10根巨型石柱,殿内更是木柱林立,共计46根。前沿的黑色大理石栏板上,浅浮雕着形态各异的避邪等鸟兽图案,工艺之精湛令人叹服。

大殿内的斗拱、雀替、梁头等木质构件,都精心雕刻着云浪、花朵、花瓶等图案,既美观又寓意深远。尤其是那透雕的“鳌鱼吐水”雀替,更是玲珑剔透,令人叹为观止。

此外,“宝纶阁”也坐落于后寝大殿之上,其牌匾由明代徽州孝子吴士鸿亲笔书写。阁楼内曾珍藏着圣旨、官诰、黄榜、御赐品以及族谱和文献资料等珍贵物品,这些都体现了“君在上,臣在下”的皇权思想。

罗东舒祠的营建极为考究,其形制严谨且规整,堪称古徽州祠堂建筑的典范。这座祠堂不仅是研究明代徽派建筑的重要“标准器”,还因其保存的“建祠考工记”和“祖东舒翁祠堂记”两碑而具有极高的史料价值。这两碑详细记载了祠堂的修建经过,为后人研究祠堂的历史提供了宝贵的资料。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|