北朝(公元386年-581年)是中国历史上的重要时期,与南方的南朝并存,形成了南北朝的分裂局面。北朝包括北魏、东魏、西魏、北齐、北周五个王朝,统治者主要是鲜卑族,也有鲜卑化的汉人政权。鲜卑族与汉族及其他少数民族的互动使得民族融合达到前所未有的深度。北朝时期,鲜卑等游牧民族逐渐定居化,推动了经济和社会的稳定发展。

北朝政权控制了丝绸之路的多个重要节点,为中西贸易和文化交流创造了条件。通过丝绸之路,波斯、印度和中亚文化传入北朝,体现在艺术、宗教和社会生活各个方面。

北朝作为中国历史上少数民族建立政权的重要时期,完成了民族大融合的历史使命,为隋唐大一统时代的到来奠定了坚实基础。在政治、文化、宗教、经济和国际交流等方面,北朝的成就和发展对中国历史产生了深远的影响。

北朝墓葬是这一时期贵族阶层和普通民众丧葬文化的实物记录,通过墓葬形制、随葬器物和墓志铭,能够深入探索北朝的历史面貌。北朝墓葬主要分布在政治核心区域,如山西大同(平城,北魏早期都城)、河南洛阳(北魏孝文帝迁都洛阳后)、河北邺城及周边地区(东魏、北齐)、陕西关中地区(西魏、北周)。

自20世纪以来,北朝墓葬的考古工作持续进行。壁画、石刻和随葬器物为研究北朝时期的宗教、社会风貌提供了大量实物资料。北朝墓葬出土的西域风格器物和图案反映了丝绸之路对文化与贸易的深远影响。墓葬中汉文化与鲜卑传统的融合,也是研究北朝民族与宗教文化的重点。

代表性墓葬如:北燕冯素弗墓,北魏宋绍祖墓,北魏司马金龙墓,北魏封和穾墓,北周李贤墓,北齐娄睿墓,北齐徐显秀墓等。

Part1 北燕冯素弗墓

冯素弗墓,位于辽宁省北票市西官营子村,是东晋十六国时期北燕贵族冯素弗夫妇墓,是同冢异葬。冯素弗墓是首次发现的北燕墓葬,是对十六国考古研究资料的重要补充。

北燕地图

冯素弗墓于1965年发现并发掘。2006年5月25日,冯素弗墓被公布为第六批全国重点文物保护单位。

冯素弗(?~415年),长乐信都(今河北省冀州市)人,北燕宗室大臣、政治家。文成帝冯跋之弟,昭成帝冯弘之兄。《晋书》所载,冯素弗与冯跋一起推翻后燕建立北燕,是北燕的创建者之一。冯素弗为宰相,后来又被封为大司马,军政大权集于一身,当了七年宰相,于北燕太平七年病故。

北燕是一个由汉人建立的政权,但由于地缘和历史背景,它融合了鲜卑文化和其他少数民族的特点。北燕的建立者冯跋是汉人出身,其家族原本是辽西一带的望族,后因战乱依附于慕容鲜卑的后燕政权。公元407年,冯跋推翻后燕末代皇帝慕容熙,自立为皇帝,建立北燕。冯跋采用“燕”这一国号,表明其政权在政治上是后燕的继承者。

北燕统治区域位于今天的东北和华北北部,这一地区在当时是多民族杂居的地带,鲜卑、汉人以及其他少数民族共同生活。冯跋的统治核心是汉人势力,他本人也以汉族皇帝的身份自居。但北燕政权在建立过程中也吸纳了许多鲜卑人和其他少数民族作为军事实力的支柱。冯跋在位期间采取较为开明的民族政策,努力平衡各民族之间的关系。

北燕政权在冯跋及其弟冯弘统治下维持了近20年(407-436年)。公元436年,北燕被北魏所灭,冯弘退守辽东,后被高句丽吞并。

冯素弗夫妇两墓出土文物有陶器、铜器、漆器、玉器、玻璃器、铁器、金器等遗物500余件。总的来说,冯素弗墓对了解北方民族与中原的文化关系有重要价值。

鸭形玻璃注

鸭形玻璃注是冯素弗墓出土玻璃器中工艺最复杂、器形和装饰最有特点的一件。据专家考证,这件鸭形玻璃注是古代的欹qī器。欹器,是一种计时器,类似沙漏。其重心在前,只有腹部充水至半时,后身加重,才能放稳。这种动物造型的玻璃器皿在我国仅出土一例。

鸭形玻璃注是利用吹管技术制作成型的,装饰主要采用粘贴玻璃组成的细部图案,不加琢磨,全靠吹管玻璃匠的灵感和经验,在淬火炉前完成这一工艺过程。

经化学分析,这件鸭形玻璃注属钠钙玻璃,当时的中国尚不能生产,很可能是经由草原丝绸之路进口的。

北燕政权所在的龙城地区(今辽宁省朝阳市)位于亚欧大陆边缘,与周边的少数民族部落柔然、契丹、库莫奚等都有良好的外交往来,这些部落又是穿行于草原丝绸之路,沟通彼此贸易往来的信差与使者。

因此,这件鸭形玻璃注是古代辽宁在东西方文明交流中处于重要历史地位的千年物证。

玻璃碗

金步摇冠

冯素弗墓中出土的金步摇冠饰,经专家研究,认为是十六国时期鲜卑等北方少数民族贵族的流行冠饰。步摇是一种传统首饰,中原地区以簪子上带流苏为主要样式。鲜卑的步摇比较特别,多以金叶片装饰。这样的步摇冠是中原地区少见的。

鎏金木马镫

铜虎子

Part2 北魏宋绍祖墓

宋绍祖,卒于北魏太和元年(公元477年),官至幽州刺史,爵位是敦煌公,为敦煌人氏。

宋绍祖墓于2000年被发现,墓铭砖上书:大代太和元年岁次丁巳幽州刺史敦煌公敦煌郡宋绍祖之柩。

宋绍祖被封为敦煌公,史载此爵位仅李宝、李茂父子、万安国三人受封过。宋绍祖的砖铭记录的官职、爵位情况一定程度上补充着对幽州刺史及敦煌公的认知。

石椁

宋绍祖墓出土的陶俑和模型明器共153件,造型各异,是沙岭壁画墓、尉迟定州墓、梁拔胡墓完全没有的新种类。同时,宋绍祖墓出土陶俑数量仅次于琅琊王司马金龙墓。

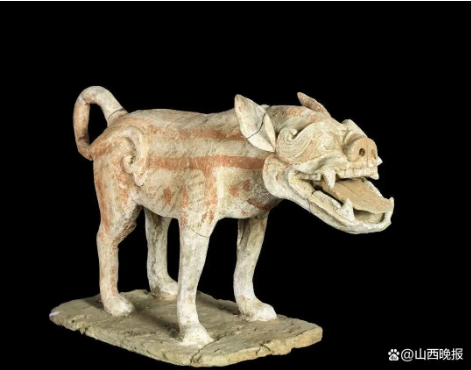

镇墓兽

宋绍祖墓随葬俑类出现鲜卑服饰俑和胡人俑,都是对当时人物形象的真实反映;增补羊、驼、驴俑,羊表现的是拓跋等北方民族草原放牧的习俗,而驼、驴是胡人商队最常使用的运输畜力,可见当时平城的繁荣已成为人们关注的社会现象。

总的来说,宋绍祖墓显示出当时民族融合和社会发展的景象。

Part3 北魏司马金龙墓

司马金龙墓是北魏琅琊王司马金龙与其妻钦文姬辰的合葬墓,位于山西省大同市,1965至1966年发掘。

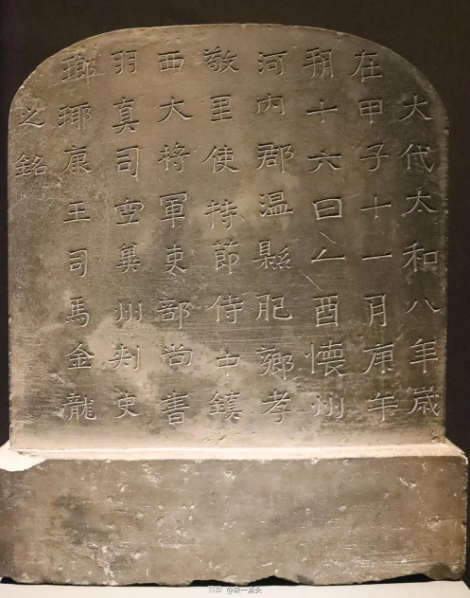

据出土墓志记载,姬辰死于延兴四年(474年),司马金龙死于太和八年(484年),该墓是太和八年(484)的墓葬。墓主人司马金龙原为晋皇族后裔,在北魏袭爵作官,备受宠信,死后赠大将军、冀州刺史、谥康王,官爵和谥号为“使持节侍中镇西大将军吏部尚书羽真司空冀州刺史琅琊康王”。

司马金龙墓志铭

墓葬规模较大,除出土大批陶俑、石雕柱础、石棺床及生活器具外,尤以制作精美的木板漆画著名,被视作珍贵的古代绘画实物。司马金龙墓对北魏时期考古和历史研究有重要价值。

司马金龙墓漆屏风画现存5幅较完整。其内容主要是古烈女图,据题记可知有“帝舜二妃娥皇女英”、“启母”、“周太姜”、“汉成帝班婕妤”、“卫灵公“等,这几块漆画木屏风画为南北朝时代留存至今的极为珍稀文物,在艺术史、文化交流史等方面有着无可替代的重要价值。是中国首批禁止出国(境)展览的文物之一。

帝舜二妃娥皇女英

汉成帝班婕妤

虽然这具漆画木屏风在出土时已残缺,不过学者根据已发现现存件复原,整具屏风背部应该共有六块、两侧各三块屏板及边框,其整体宽度应在200厘米以上,刚好可以安放在同墓中出土的长度241厘米的石床上。

石棺床是北朝时期墓葬中一种重要的随葬器物,其主要功能是作为棺椁的承托物,兼具实用性和装饰性。石棺床在北朝墓葬中广泛使用,其上常出现带有西域风格的狮子、葡萄藤、忍冬纹等图案,显示了丝绸之路带来的文化交流,是研究中国古代丧葬文化、佛教艺术传播和中西文化交流的重要资料。

Part4 北魏封和穾墓

封和穾(yào),一说封和突,其墓于1981年发现,位于山西大同。其人在魏书和北史中并无传记,墓志中关于他自己的生平叙述也是语焉不详,目前能清楚其生于太延四年(438年),卒于景明二年(501年),历经太武、文成、献文、孝文、宣武五朝北魏皇帝。

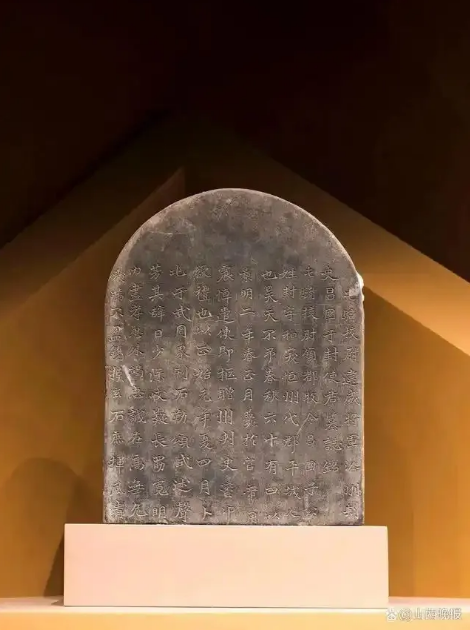

墓志铭

依据墓志内容,结合历史文献,封和穾着籍地恒州代郡平城即如今的山西大同,推测为鲜卑封氏族人。

1981年,在深掘沟堑的过程中,发现了北魏封和穾墓。墓葬由墓道、甬道和前后墓室组成,全长12.2米、最宽处4.62米,用青灰色素面砖筑成。出土器物包括鎏金银盘、高足银杯、银耳杯、铁棺环、铁棺钉、铁花棺饰件、石灯台、墓志铭、青瓷片、陶片、铁斧、铁镐等。

封和穾墓出土的器物中,以鎏金银盘最为精美和意义重大。

这只银盘先采用了捶楪法制作主体,再于细部刻划修整,最后在部分表面施以鎏金。捶楪法不是中原常见的金银器制作手法,银盘的内容也不是中国主题。学术界一般认为这件鎏金银盘是波斯萨珊王朝之物。

萨珊波斯(SasanianEmpire,公元224年-651年)是古代伊朗历史上一个辉煌的帝国,起源于帕提亚帝国(阿尔萨息王朝)之后,由萨珊家族建立,被认为是伊朗文明的一个高峰时期,同时也是中东地区最强大的帝国之一,与罗马帝国、东罗马帝国以及中亚诸多游牧民族有着密切的互动。这一王朝是伊朗最具重要性和影响力的历史时期之一。

至于这件银盘进入中国的路径,一般认为是经过北魏时期的丝绸之路。北魏统一北方,与西域的交通往来与之前相比更为顺畅。

总的来说,封和穾墓是古代中华文明和波斯文明联系与交往的重要体现。

Part5 北周李贤墓

李贤(?—569),原州人,北周贵族,历任原州左都督、原州刺史,后加授使持节柱国大将军大都督。

李贤墓为全国重点文物保护单位,位于宁夏固原原州区。墓于1985年发掘,为夫妇合葬墓,男性墓主年约55岁。

墓道、过洞、天井和墓室等处有彩绘的门楼、执刀武士、侍女、伎乐图等壁画,尚有23幅保存较好。随葬品有陶器、金银器以及文吏、女官、武士、骑马、吹奏陶俑和墓志共300余件,其中波斯鎏金银壶、凸钉纹玻璃碗、青金石戒指、东罗马金币等是来自中亚和西亚的舶来品,为研究中西文化交流的珍贵资料。

鎏金银壶上面的画像是东罗马时期拜占庭风格的样式,而做工则是波斯帝国萨珊王朝的工艺,应该是经由丝绸之路得到的。

凸钉纹玻璃碗是钠钙玻璃材质,前文已述,当时的中国尚不能生产,所以推测也是由草原丝绸之路进口的。

李贤墓墓道两壁和墓室四壁均绘有壁画,填补了中国美术史上北周画迹的空白,为探讨隋唐墓室壁画的发展及渊源,提供了重要的实例。壁画所表现出的与江南地区工整精细的风格迥然不同的北方民族艺术的地域特征,显示中国传统技法与西域风格渐已融合,也为研究中国古代建筑的演变、服饰制度、北周府兵制度等,提供了新的资料。

Part6 北齐娄睿墓

娄睿(531-570年),北齐太安郡狄那县(今山西寿阳)人,本姓匹娄,简改称娄,北齐世祖高欢妻娄太后兄壮之子。

娄睿家族为鲜卑族权贵,娄睿自幼喜欢骑马射箭,技法高超,有过人的政治觉悟和理想抱负。娄睿一路跟随高欢南征北战、励精图治,为高氏集团掌控东魏,在与北方的突厥冲突中立下赫赫战功。北齐建国,娄睿作为开国功臣,被封为骠骑大将军、后为大司马、再为东安郡王,权倾一时。卒于武平元年(570)。

娄睿生前政治地位极高,其墓也规模宏伟。娄睿墓位于太原市晋源区,于1980-1982年发掘。墓室虽然屡次遭到破坏,但仍保留了相当数量的随葬品,有870余件,是已发掘的北齐墓葬中最多的一座。

娄睿墓墓门

其中的娄睿墓壁画,堪称南北朝墓葬艺术的高峰。现存壁画七十一幅,约200平方米,人物和颜色基本清晰可辨。

娄睿墓壁画面积较大,内容丰富,主要包括以下几类题材:

1.戎马与出行图,描绘墓主人生前出行时的华丽阵仗与戎马生涯,表现北齐贵族的社会地位和礼仪制度。

2.日常生活场景,如宴饮、乐舞等场景,展示墓主人生前的生活方式和贵族享乐文化。

3.神话与宗教元素,壁画中融入了佛教和道教的元素,体现了当时多种信仰并存的宗教文化。

4.自然与装饰性图案,包括飞禽走兽、云气纹、植物纹等,丰富了画面的层次感。

娄睿墓壁画详细描绘了北齐贵族的礼仪、服饰、交通工具等,为研究北朝社会生活和礼制提供了珍贵资料。壁画中的佛教和道教元素反映了北齐时期宗教信仰的多样性及其与统治阶层的关系,是宗教信仰的重要体现。壁画中的西域风格装饰与图案表明北齐时期与中亚地区的文化交流,也体现了鲜卑、汉族、中亚文化在北齐社会中的交融。

总的来说,北齐娄睿墓,尤其其中的壁画,全面展现了北齐文化的多样性,是研究北齐社会的综合窗口。

Part7 北齐徐显秀墓

徐显秀(502~571年),本名徐颖,字显秀,蔚州忠义郡(今河北省张北县)人。北齐时期大臣,怀荒镇将徐安之孙,追赠司徒徐珍之子。

徐显秀骁勇善战,屡立战功。最初追随太原王尔朱荣。后来,依附于齐神武帝高欢。北齐建立后,授开府仪同三司,册封武安郡王。天统年间,累迁司空公、太尉。武平二年(571年),病逝于晋阳,安葬于晋阳城东北三十余里(今太原市迎泽区郝庄乡王家峰村)。

2002年,徐显秀的墓葬被发现,此次考古发现被列为“2002年中国文物界十大考古发现”之一。

徐显秀墓蕴含了大量的历史文化信息,对于研究和了解北齐社会生活的各个方面尤其是中外文化交流,有着重要的价值和意义。其中极为重要的是,徐显秀墓中发现有当时国内保存最完好的北齐时代壁画。现此墓因为其珍贵的壁画而被国家文物局列为国家级文物保护单位。

墓室北壁徐显秀与夫人宴饮图

壁画中人物的服饰尤其引发了学术界众多讨论,体现了北齐时期鲜卑文化与汉文化的融合,以及西域及中亚的影响。比如徐显秀的毛裘大帔,以及仕女服饰上源自波斯及粟特的连珠纹,而连珠纹内部的菩萨头像则还显示出与佛教传统的联系。与此同时,徐显秀的夫人则穿着典型的汉族服饰。整体来说,壁画中的内容显示出多文化的特征,体现了北朝特有的民族交流与融合。

总的来说,徐显秀墓中体现的多样性和融合性,为探讨北齐时期汉文化与鲜卑文化的互动提供了重要实物依据。墓中器物的外来元素显示了北齐与中亚、西域的联系,进一步证明了北朝时期丝绸之路贸易的繁荣。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|