最近《国色芳华》这部古装剧很火,出于好奇,我看了几个片段,没成想,一发不可收拾。这部剧有很多可圈可点的地方,但今天我想从“花”的故事讲起。女主的身份是花商,又是花匠,长安花市的繁荣也演绎得栩栩如生。

如果说唐代是花的“繁华盛景”,尽显雍容华贵与蓬勃活力,那宋代便是花的“雅致清境”,满溢着人文情韵与精致意趣。

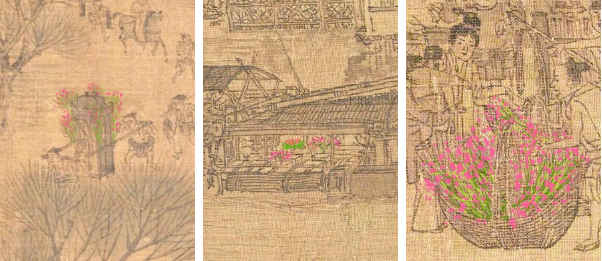

每个浪漫主义者几乎都会爱上宋代,这是个“全民爱花”的时代,在《清明上河图》中,花儿的影子无处不在。好几个卖花人分散在市集中,大竹篮插满了花,就连小船上和轿子周围,都还插满了花束作为摆设。即使古画原有的墨色已淡,但也足以想象那时满眼鲜艳、香气扑鼻的氛围。《梦粱录》中就曾记录着“卖花者以马头竹篮盛之,歌叫于市,买者纷然”,可见花市之热闹,更提及四季售卖的花卉品类超过20余种。宋代人钟情花事,已然到了痴迷的程度。

簪花

宋代人的时髦利器

宋代人爱花、赏花,看不够,还要戴起来,更要招摇地别在头顶作为簪花。男女老少,上至帝后群臣,下至百姓小贩皆爱插戴鲜花,簪花风俗风靡一时。原本我以为这只是传统固定的仪式,翻阅许多资料才发现,这小小一束花,讲究可多着:佩戴花卉讲究时序季节,比如初夏“茉莉盈头”、春扑“桃花相映”、重九“头插秋菊”;跟造型也要搭配和谐,冬日元旦妇女们在戴着玉梅、雪柳、菩提等花卉时,会身着白色,与之相配;在工艺上,宋人追求细致精美,女子的簪花冠饰可似山似楼,各种仿真花更是可以做到以假乱真。

男人簪花,更成为了一种潮流之风。这就不得不提到的“宋代第一风雅皇帝”宋徽宗了,每次出游回宫都是“御裹小帽,簪花,乘马”,还规定自己的贴身近侍也要簪上“翠叶金花”,作为出入皇冠的通行证。到了南宋,簪花更成为一种礼仪制度,“牡丹蔷薇芍药朵,都向千官帽上开”,不同品级的官员会相应赐予花卉,风雅而富有诗意。

到了民间,男人簪花变得更加流行,在明代仇英所画的《清明上河图》中的一家花店里,你会发现买花的竟都是男人!《货郎图》里的小贩、《田畯醉归图》里的醉翁,《商山四皓会昌九老图》里的隐士,《大傩图》里的巫师,还有《水浒传》里的梁山好汉们……都不忘在鬓边或头顶簪上一朵花,花被他们戴出了一种潇洒不羁、随性自在的性情。

插花

藏着万般滋味的生活美学

宋代人善于发现美,更善于把事物的美发掘到极致,比如插花这门艺术。从贵族少女的闺房到富贵人家的庭院,从文人的书房到隐者的案几,插花摇曳生姿,无处不在。了解的越多,发现插花是“清”“疏”二字的绝佳演绎。

每一处花,构图讲究线条感,枝条与花卉,搭配出不同花型,极简的一元式、丰富的写景式,每种都有独特趣味。更有插花先选瓶的说法,“篮”便于携带,更有高疏隐逸之美,“瓶”则自带崇高与威严气质,“缸”与大花朵搭配显得格外醒目,适合文人花的“筒”将花枝的淡雅优美呈现的淋漓尽致,轻巧利落的“碗”镇住无数大场合……主人的审美与个性,都从中展现而出。

宋人插花,更注重花的内涵,“理念(插)花”便是他们以花传情、借花明志的一种艺术形式,藏有深刻悠远的东方哲学。花材象征品德,数量与布局表意,容器来传达理念,每束花都是一个小世界。斜放单只梅,有种遗世独立的心境,松、竹、梅同时出现便演绎被无数人所赞美的“岁寒三友”。

有情,有才,插花这种融入生活的艺术,是真正的高级艺术。

从古籍古画中一路识花学花,我体会到了宋人赏花的至高境界,其实是察自心。在每一次精心挑选花材、构思布局的创作过程中,花朵不再仅仅是自然的馈赠,更成为了内心世界的映照。

我将对花的感悟凝于创作。花会凋零,珠宝却能延续这份美好,承载往昔的风华志趣。我希望它们能成为连接现在我们与自然、与内心的桥梁,倾听花的低语,洞察内心,寻回宁静美好。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|