百万年前,初始人类,与一般动物无异,除了吃喝拉撒睡,再就是繁殖,并无思想可言。人类在出现语言、文字后,社会基本形态形成,人类遂产生思想。取决于当时的社会形态,人类生产力低下,阶级社会尚未形成,人类过着最为原始、简单的生活。

原始人类,主要以群居、部落方式生活,他们几乎没有精神文明,就连物质文明都极度匮乏,原始人类没有现代人类庞大的思想体系以及复杂的社会结构。初始人类因地制宜,以狩猎为主,无社会分工、无阶层划分,为一般生物。

直至人类逐渐征服自然,掌握农耕、取火、制陶、造物、纺织、冶炼等技艺后,人类进一步受到启蒙并发展,语言、文字相继出现,形成以部落、国家形态的社会,从而划分阶层,人类作为征服自然的高等生命,遂有了思维能力。但仅限于单纯的思考,尚不具有深层面的思想,更不具备思想体系。初始人类并没有社会经验,而是在发展中逐渐探索,通过社会实践总结经验,并产生思想。

从部落到夏商周开国的数千年里,人类始终处于奴隶社会,奴隶社会没有文明可言。自三皇五帝时期的部落,到商、周时期的分封制,由于其统治经验的不足,致使诸侯纷争、群雄并列,以致于生灵涂炭。春秋之前的数千年历史,人类如同在黑暗中摸索,在探索中前进,社会没有思想体系。原始人类遵循弱肉强食的生存法则,正所谓“物竞天择,适者生存”,又如老子云:“天地不仁,以万物为刍狗”,如此这般社会惨无人道,奴隶社会如同人间炼狱,那是一个吃人的社会。

商朝末年,周武王伐纣成功,由于缺乏治理社会的经验,效仿商朝实行分封制。周初分封八百诸侯国,以公、侯、伯、子、男五等国逐一分封,姬发初心是为了周朝能够长治久安。然而,随着历史的进程,分封制的弊端逐渐显现,各诸侯国各自为政,不听天子号令,相互攻伐,导致周天下分崩离析、动荡不安数百年。大国对小国发起了兼并战,春秋时期则产生“春秋五霸”,到了战国,周初的八百诸侯国则仅剩战国七雄,齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七个最强大的诸侯。彼时,周天子已经名存实亡,对诸侯各国已经完全失去掌控力。

正所谓“时势造英雄”,由于春秋、战国的动乱,思想家不断涌现,大凡大争大乱之时必然涌现大批思想家、大师。中国历史上有两个时期是思想家、大师最为集中的时期,一个是春秋战国,一个则是清末民初,共同特点都是大乱之因。毋庸置疑,春秋战国是中国历史上最为黑暗、动荡的时代;清末民初,在思想上呈现出千年未有之变局,长达两千年的封建专制宣告结束。

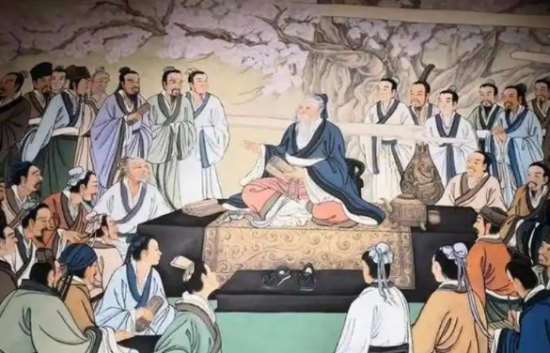

由于其历史原因,春秋战国涌现出大批思想哲人,如孔子之儒家、老子之道家、墨子之墨家、韩非子之法家、孙子之兵家、邓析之名家、邹衍之阴阳家以及苏秦、张仪为代表的纵横家,另有杂家、农家、小说家、方技家等百家,史家称这一时代为“百家争鸣”。其产生的原因与当时的政治、经济、文化、军事等因素有关,社会处于大动荡时期,无论是诸侯还是百姓都在探寻出路。

大乱纷争的年代,正是学子建功立业的绝佳时期,故思想哲人涌现。他们都想通过自己的学说游说诸侯国君,或称霸,或治世,企图大展宏图,光照青史。除思想家们急功近利外,他们当然希望社会变得更好。游说诸侯国君采纳他们的学说,继而治理国家,实现清平社会。故春秋百家争鸣,殊途同归,期盼清明政治。

大浪淘沙,春秋战国虽有百家争鸣,但在先秦时期,只有儒家与墨家被称之为“世之显学”。当然,以韩非子为代表的法家,亦成为先秦乃至后世最重要的法学思想理论,一个国家要长治久安离不开“法治”。秦始皇嬴政能统一六国,韩非子与他的法家思想起到至关重要的作用。曾一度被奉为秦国的治国要略,让秦国实现了富国强兵。无论是韩非子还是商鞅,作为法家学说的代表人物,最终因为改革触碰到一些人的利益,最终商鞅被车裂,韩非子被李斯构陷,死于狱中。但秦孝公、秦始皇都因为法家思想实现了富国强兵的宏大理想。故,战国时期,法家同样成为当时的主流学说。

儒家与墨家之所以成为“世之显学”,我想因为儒家与墨家思想更符合当时的现状,是人民与统治阶级所需求。以孔孟为代表的儒家,犹如一道光照亮了黑暗已久的人间。孔子出现后,人类才找到了进步的方向,不再迷茫、彷徨,故又有“天不生孔子,万古如长夜”的说法,孔子又被后世称之为“万世师表”。

儒家思想核心是什么?简而言之,可归纳为“仁、义、礼、智、信、恕、忠、孝、悌”等德目。孔子之后的两千年里,道德标准几乎以儒家为准则,直到民国时期,这种标准仍然很明显。

儒家讲“修身齐家治国平天下”,首先把修身放在第一位,治国与平天下是儒家的最高理想。所谓修身就是“立德”,君子有“三立”,即“立德、立言、立功”。儒家仍将“德”放在首位。“立言”与“立功”倒是其次。古人首重德行,“德”同时涵盖了仁、义、礼、智、信、恕、忠、孝、悌等方方面面。

儒家建立了思想体系以及行为准则,如勿以善小而不为,勿以恶小而为之,贯穿于一个“仁”字;朋友之间、夫妻之间要讲一个“义”字;来而不往非礼也,中国乃是礼仪之邦,待人谦和,贯穿于一个“礼”字;“好问近乎智,力行近乎仁,知耻近乎勇”,贯穿于一个“智”字;如商道酬信,借钱要还,贯穿于一个“信”字;“人情留一线,日后好见面”“得饶人处且饶人”,贯穿于一个“恕”字;“受人之托,忠人之事”贯穿于一个“忠”字;“百善孝为先”“不孝有三,无后为大”等贯穿于一个“孝”字;“长兄如父,长嫂如母”贯穿于一个“悌”字。

儒家学说承载着中国古代两千年的思想体系,儒学实际上就是“仁”之术、“义”之术。尤其在春秋战国,那个战乱纷飞的年代,诸侯国之间不顾周朝法令相互攻伐、兼并,致使生灵涂炭,民不聊生。国与国之间无信誉可言,民间亦是匪盗猖獗,薄情寡义之人大有人在,孔子为给那个时代的人类带来一丝光明,曾几度登上泰山,伤春悲秋、感怀时事,儒学应运而生。

墨家成为先秦时期的“世之显学”同样是时代造就。墨家的核心思想主张“兼爱”“非攻”“尚同”“节用”“非乐”“尚贤”等。所谓“兼爱”,就是爱别人就像爱自己一样,爱别人的父母就像爱自己的父母,爱别国就像爱自己的国家,一个“爱”字贯穿始终,希望通过“爱”化解诸侯各国之间的战争,以及人与人之间的冷漠。“非攻”,墨家不主张攻打别的国家,甚至帮助弱国抵御强国的进攻,通过这种方式让诸侯各国之间休兵。无论是“兼爱”还是“非攻”,弱小的诸侯国当然推崇,它们根本无法抵御强国的进攻。

至于“尚同”,墨家以为上天“选择天下赞阅贤良圣智辩慧之人,立以为天子,立以为三公、万国诸侯,以至左右将军、大夫与乡里之长,社会成员自下而上尚同于天子之“义”;且“上有过,规谏之”。其核心思想也是为了阻止战争,贤良高德之人才能配得上“天下之主”,才能配得上身居高位,在认知上自下而上,天下尚同。

《墨子·节用中》:“是故古者圣王,制为节用之法。”墨子以为,古代圣人治政,宫室、衣服、饮食、舟车只需适用就行。当时的统治者穷奢极欲,耗费大量民力财力,使人民生活陷于困境,让当时很多男子娶不上妻子。因此,他主张凡不利于实用,不能给百姓带来利益的,应一概取消。关于统治者节俭事项,天下百姓受苦久矣,对他们的骄奢淫逸深恶痛绝,自然支持这一学说。

墨家的“非乐”指反对音乐活动,实则是根据当时的社会现状提出。墨子认为凡事应该利国利民,而百姓、国家都在为生存奔波,制造乐器需要聚敛百姓的钱财,荒废百姓的生产,而且音乐还能使人耽于荒淫。因此,必须要禁止音乐。“尚贤”指应该尊重才德高尚的人,这是墨翟的一贯主张。墨家的思想核心,整体而言是符合当时社会需求的,提倡仁爱、反对战争、反对统治者生活糜烂,以减轻人民的生存负担。但春秋、战国战乱纷争数百年,天下终将一统,墨家反对各国间相互攻伐,不符合历史进程及人性。

“墨家”虽在百家争鸣中获胜,成为先秦时期的“世之显学”。然而,百年过后,到了西汉武帝时期,墨家及墨家弟子迎来了灭顶之灾。汉武帝刘彻是一位雄才大略、旷古烁今的皇帝。正因为这样一位皇帝,他想在各个方面都超越前贤,不仅在军事上进行扩张,在文化上也要高度统一。正是每一位集权制君主都想做的事。譬如秦始皇嬴政统一六国后,统一文字、统一度量衡、设立郡县制、统一货币。

墨家在战国时期适用,到了汉武帝时期,便不再适用于当时的社会环境。汉武帝需要扫平匈奴之祸,凿空丝绸之路,必须发动战争,墨家非攻那一套明显起消极作用。墨家之初,属于学术流派,发展到后面,逐渐有了宗教属性。墨家逐渐演变为一个纪律严密的组织,拥有财团,奖惩制度,其成员为官必须推行墨家主张,所得俸禄亦须向团体奉献,类似于今天的会费,其首领为“钜子”。

墨家的创始人墨翟原本是木匠出身,木工活了得,尤其擅长发明创造,后期墨家在逻辑学、光学等方面有重要贡献。尽管如此,高瞻远瞩的汉武帝怎么能纵容一个民间学术组织拥有自己的财团以及奖惩制度呢?更何况墨家弟子本身具有一定的军事实力。一个既有钱又有人,类似于宗教组织的墨家,汉武帝万万不能容忍,于是对墨家弟子进行了大规模的围剿、屠杀。最终,墨家弟子终于在汉武帝的高压政策下,成员们或解散,或被杀。民间只能偷偷研究并传承墨学,墨学从此衰落。

儒家学说在汉武帝以后的两千年里,一直成为官方的主流学说与思想,这与汉武帝密不可分。关于汉景帝时期的博士、后来任江都易王刘非、胶西王刘端国相的董仲舒,曾向汉武帝上奏,请求“罢黜百家,独尊儒术”,自有其历史根源。汉初统治者奉行黄老之学,以“清静无为”作为政治上的指导思想。随着社会经济的恢复和发展,中央统治势力和地方割据势力之间的矛盾加深,匈奴对边境的侵袭加剧,黄老学派的“无为而治”已不再适应统治阶级的需要。及至汉景帝平定“七国之乱”,中央皇权得到极大增强。

由董仲舒提议,又在多位崇儒人士如赵绾、王臧、田蚡等人的倡导下,“罢黜百家,独尊儒术”实为顺势而为之举。汉武帝采纳了他们的建议罢黜了百家博士,只立了《五经》博士,并采取了一系列崇儒措施,后世将这一政策概括为“罢黜百家,独尊儒术”。

“罢黜百家,独尊儒术”政策的推行影响深远。首先,这一政策确立了儒学的统治地位,结束了自春秋以来学术与政治的分离状态,使儒学由私学转化为官学,学术与政治融为一体。而围绕“罢黜百家,独尊儒术”产生了一定争议,如汉武帝是否真的推行了这一政策,“罢黜百家”是否意味着消除百家,以及“百家”所指的具体范围等。墨家、兵家等思想已经不再适合汉朝大一统时代所需要,而儒家的核心思想:“忠、孝、仁、义、礼、智、信、恕、悌”等符合国家意志,有利于国家长治久安。

尊儒后的汉武帝,进一步确定“五经”为官方正统教材。即五经为《诗经》《尚书》《仪礼》《周易》《春秋》。原为六经,后来《乐经》亡佚,仅剩五经。汉武帝时期,科举未开,朝廷实行“举孝廉”制度,既孝顺父母,又清正廉洁的人就能得到举荐并担任官员。足见汉朝的官员赏拔并不看重个人能力,首重人品。此乃汉武帝践行儒家文化的重要举措。

汉朝统治长达四百多年,由于统治者的推广,儒家得到发展并稳固。即使到了三国时期,由于儒学发挥作用,人们还是向刘不向曹。魏晋南北朝,大分裂、大动荡时期,各国仍以儒学作为官方主流学说。以北魏皇室为例,孝文帝拓跋宏虽为鲜卑族,但对汉文化及儒学推崇备至,他崇文重教,兴学轻赋,乃一代明君。

隋唐统一全国,唐朝虽然以道教为国教,佛寺遍地开花,但儒学仍是治国理政的方略。到了宋代,在儒学的基础上催生了理学,通俗说就是新儒学。理学创始人虽为周敦颐,后经程颢、程颐兄弟的发展,确定了理学的最高范畴“天理”。后来,朱熹成为理学研究的集大成者。

理学的核心思想是“天理是万物的本原”,即“理”是万物的本原和宇宙的根本原则?。理学继承了先秦儒家的基本理念,并吸收了道家等思想精华,形成了独特的理论体系。理学强调道德与自然的和谐,认为“理”是事物的本质和规律,而“气”则是物质的表现。朱熹是理学的集大成者,他系统化了理学的理论,提出了“理”的多重内涵,并强调道德修养与社会责任。

四书之名始于南宋理学家朱熹,“四书”与“五经”合称。四书即《大学》《中庸》《论语》《孟子》。朱熹分别为这四部书作了注释,进一步细化儒家内涵。金、元时期,蒙古统治者与女真统治者同样重视汉文化,以儒学治理天下。金世宗完颜雍非常重视儒学,他在位期间,积极推行儒学教育,尊重儒士,并采取了一系列措施来推动儒学的发展和应用。

完颜雍博览经史,崇尚儒学,熟悉汉族帝王的统治思想和方法。他本人十分朴素,不穿丝织龙袍,生活上非常节俭?。在治理国家时,完颜雍主张仁政、宽政,制定了一些新的经济政策,包括实行通检推排,平均赋税徭役,禁止出卖奴隶,放宽对奴婢身份改变的限制,取消金银矿税等?。这些措施有利于减轻百姓负担,促进社会稳定和经济发展。

明清两代,官方主流学说仍是儒学,宋代理学在清代进一步发展。民国时期,四书五经不再像科举制度的时代成为主修课。然而,儒学对民国时期的影响还在,忠孝仁义礼智信,这些核心思想,行为道德准则,即使再过一万年,亦不过时。理学的核心概念“天理”,乃是自然之理也。

简而言之,从春秋时期,到民国的两千多年里,儒家学说一直都是官方的主流学说,也是中国古代主要的思想体系。正所谓“天不生孔子,万古如长夜。天不生朱熹,孔子如长夜”。维系社会秩序的,一则依赖于法治,一则依赖于道德。若由“法治”演变为“人治”,儒家提出的道德准则荡然无存,其后果不堪设想。

至于古代阶层划分,亦是以儒家道德为标准。即“士农工商”“三教九流”。不重社会地位高低、财富多寡。关于“士农工商”四民阶层的排序,早在先秦时期就已形成。见于《管子·小匡》:“士农工商四民者,国之石(柱石)民也。”另有西汉淮南王刘安及其门客所著

《淮南子·齐俗训》:“是以人不兼官,官不兼事,士农工商,乡别州异,是故农与农言力,士与士言行,工与工言巧,商与商言数。”

汉武帝刘彻在“罢黜百家,独尊儒术”后,“士农工商”四民的排序更加稳固。士指读书人、为官的人,儒家讲学而优则仕,在儒家看来“万般皆下品惟有读书高”,此为一品,也就是中国古代两千年来社会地位最高的一群人,古代女子以嫁给读书人为荣;农民为二品,古人认为农业是百业之首,农民是衣食父母,没有农民,人都会饿死;工人、匠人是三品;四民之末是商人,古人看来商人大多重利轻义,善于投机取巧,为达到目的而不择手段,这与儒家的忠义、诚信是背道而驰的。

古代女子以嫁给商人为耻。古代的大家闺秀,一般嫁给读书人或官员。商人的地位几千年来,一直处于社会的末端,直到明朝文学家冯梦龙才在他的文学作品《喻世明言》中为商人正名。直到今天,由于道德意识薄弱,女子才以嫁给商人为荣。

“三教九流”中的“三教”指“佛教、道教、儒教”。九流原指先秦至汉初的九大学术流派,儒家者流、阴阳家者流、道家者流、法家者流、农家者流、名家者流、墨家者流、纵横家者流、杂家者流。后指社会行业与阶层。九流分为上九流、中九流、下九流,此三教之中的三等人,三三得九,故为九流。何人堪称上九流?古语有云:一流佛祖,二流仙,三流皇帝,四流官,五流阁老,六宰相,七进(进士),八贡(贡士),九举人。在现代民主观念里,除了“皇帝”“宰相”等专制特权阶层,其余堪称上九流。何谓中九流?古语有云:一流秀才,二流医,三流丹青(画家),四流皮(皮影),五流弹唱(音乐),六流金(卜卦算命),七僧,八道,九棋琴。何谓下九流?古语有云:一流高台(演员),二流吹(戏台配乐),三流马戏(杂耍),四流推,五流池子,六搓背,七修(修脚、剃头),八配(媒婆),九娼妓。

简而言之,古代中国,读书人的地位最高,商人与娼妓的地位最低。位列四民之末与下九流之末位。在儒家的思想体系看来,读书人才是能为民造福的人,而下九流中的戏子、娼妓、搓背、修脚的,只是供人消遣娱乐的,为社会底层人。

下九流的行业在三教中,都是不入流的。历史发展到今天,往往颠倒,商人比读书人、知识分子更受尊敬,演员比科学家、教育家更受追捧,这不符合人类道德审美,一反两千年来的儒家思想道德体系标准。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|