忍冬清馥蔷薇酽,薰满千村万落香。——宋·范成大

忍冬,俗称金银花。忍冬纹最早可追溯至古埃及和两河流域,后传至西亚、印度。也有说法认为其最早兴起于希腊,随着帝国扩张传到印度河流域。在公元3-4世纪,随着汉代丝绸之路的开通,忍冬纹跟随佛教一起传入中国,并在南北朝时期广泛流行。

形态特征

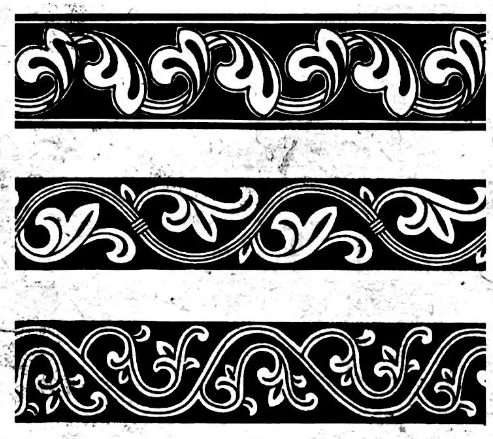

基本形态:忍冬纹通常以细长的藤蔓和叶片为主要元素,基本形态为翻卷状、侧面三瓣样式,后逐渐演化出四瓣和多瓣样式。叶片多为细长形,尖端圆润或尖锐,形态优美,线条流畅。

组合形式:常以合抱式的蔓藤或枝干为骨架呈现,向上下、左右延伸,茎蔓或互相交叉缠绕,或不相交缠,花叶连绵、俯仰生姿,形成连续的带状或网状图案。

文化寓意

佛教寓意:在佛教中,忍冬纹与佛教的轮回观念相契合,其越冬不凋的特性被比作人的灵魂不灭、轮回永生。同时,忍冬的“忍”也与佛教中提倡的忍耐苦难、来世超脱的观念相符,其植物的救死扶伤药用价值,与佛教教义“普度众生,慈悲为怀”的理念相一致。

吉祥寓意:在中国文化中,忍冬纹寓意着吉祥和幸福,因其凌冬不凋,被赋予了坚韧不拔的寓意,也被视为长寿的象征,常与莲瓣纹等配合使用,代表吉祥如意。

应用领域

石窟艺术:在敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟等佛教石窟中,忍冬纹常被用作边饰或背景图案,用于石窟的壁画、门窗、栏杆、背光、藻井,以及佛龛的须弥座、龛楣与龛边等部位。

陶瓷装饰:是魏晋南北朝时期瓷器装饰的典型纹样之一,常见于青瓷等器物上,如南朝青釉刻花忍冬纹单柄壶。

其他领域:还广泛用于金银器、家具、服饰、绘画和雕刻等艺术品的装饰上。

司马金龙夫妇墓出土的石雕柱础

发展历程

魏晋南北朝时期:此时忍冬纹较为清瘦和程式化,一般为三叶片和多叶片,变化多样,造型简洁、结构鲜明,多作为带状连续纹样装饰。

隋代时期:忍冬纹向清新雅致的风格转变,常与莲花枝蔓相结合,整体为波形骨架的状态,纹样描绘较为精细。

唐代时期:忍冬纹逐渐与本土元素融合,变得更加丰满、繁复而华丽,常与莲花纹、云气纹等结合,形成了唐代典型的纹饰——卷草纹。这一时期忍冬纹也常出现在织锦饰品和金银器上。

宋元明清时期:宋代,忍冬纹逐渐与缠枝纹等主流纹饰融合,整体造型更趋内敛雅致。明清时,忍冬纹造型更趋细腻,更为注重细节的表现和结构繁复的堆砌。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|