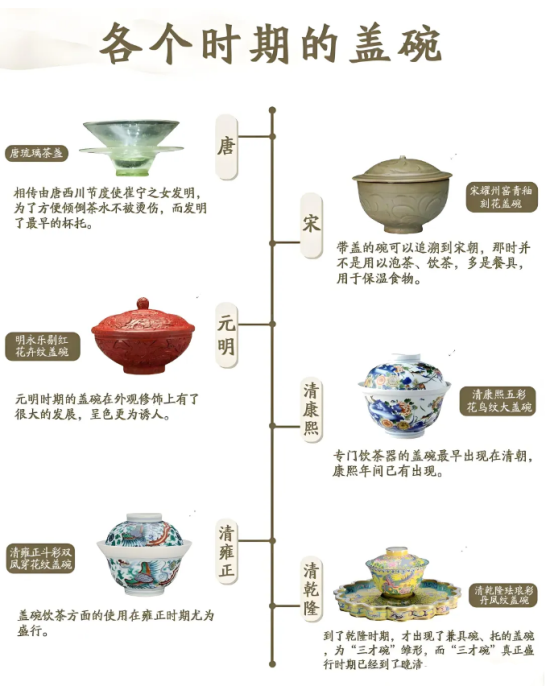

盖碗是我国茶道具中较为常见的一种泡茶器具,但盖碗在创制之初,并不是为了泡茶而研制的。盖碗作为我国传统茶具的核心代表,它从出现到现今都经历了哪些变化,其发展历程贯穿了唐宋至明清的茶文化变迁。

1.唐代雏形

盖碗的雏形可追溯至唐代,相传由西川节度使崔宁之女发明。为解决茶盏烫手的问题,她以木盘为底托,并用蜡固定茶盏,形成最早的“茶船”(即茶托),奠定了盖碗三件套的雏形。此时茶具仅为碗与托的组合,尚未加入盖子。

2.宋代至明代的发展

宋代出现了盏托与茶盏的固定搭配,而明代散茶冲泡法的兴起推动了盖碗结构的完善。为适应散茶冲泡需求,茶具增加了盖子,兼具保温与防尘功能,形成“盖、碗、托”三才结构,并逐渐从贵族专用向民间普及。

明宣德青花海水龙纹盖碗

3.清代鼎盛

清代是盖碗文化的黄金时期,三才盖碗(天、地、人合一)成为主流,宫廷与文人雅士皆爱其雅致。《红楼梦》中多次提及盖碗的使用,印证其在上层社会的流行。盖碗的装饰工艺也愈发精湛,如三彩花卉纹盖碗以简洁造型与鲜艳色彩体现明代审美。

4.民国至现代创新

民国时期,盖碗茶托进一步普及,材质扩展至金属、琉璃等,并融入市井文化。现代盖碗则更注重功能性,常作为独立冲泡器皿使用,甚至衍生出便携式“快客杯”,兼顾实用与便捷。

民国掐丝珐琅花卉纹盖碗

盖碗的材质与形制分类

盖碗从创制至今,不管从材质还是形制都有了较大的改变,而这些变化是随着不同时期的茶文化场景和需求应运而生的。

1.材质多样性

陶瓷:传统主流材质,如青瓷、白瓷,尤其景德镇瓷器以轻巧细腻著称,适合展现茶汤本色。

金属:金银铜制盖碗多见于宫廷,彰显奢华,但导热性强易烫手。

玉石与琉璃:清代贵族偏好此类材质,兼具艺术性与收藏价值。

现代创新材质:如麦饭石、耐高温玻璃,强调健康与实用性。

2.形制与装饰

三才结构:经典形制为盖、碗、托一体,盖径略大于碗口,便于密封与出汤。

装饰风格:明代盖碗以花卉纹为主,清代则常见山水、诗文等文人题材,现代设计更趋简约。

盖碗的冲泡手法与文化礼仪

盖碗在不同时期,有着不同的使用方法,围绕着不同时期的茶文化所呈现。

1.冲泡手法

-三指法:女性常用,食指按盖钮,拇指与中指扶碗沿,姿态优雅。

-抓碗法:男性多用,拇指压盖钮,其余手指托底,出汤垂直利落。

-步骤要点:包括温杯、投茶、注水(悬壶高冲)、刮沫、出汤等,强调动作连贯如行云流水。

2.饮茶礼仪

-天地人和:盖碗三件不可分用,象征天人合一;饮茶时盖子需倾斜留缝,以示谦逊。

-敬茶规范:奉茶时需用托盘,避免触碰杯沿;客人则叩指致谢,体现礼数周全。

盖碗的现代价值与传承

盖碗不仅是茶具,更是中华茶文化的载体,它见证了我国茶文化的历史变迁,在长久的茶文化发展中有着重要价值,其价值主要体现在:

实用性:便于观汤色、控浓度、清茶渣,尤适普洱茶等需精细冲泡的茶类。

文化象征:三才哲学与茶道美学结合,成为东方生活艺术的代表。

收藏价值:明清古董盖碗因工艺精湛,在拍卖市场备受追捧。

现代茶人通过改良设计(如滤网盖碗、便携套装)延续其生命力,使这一传统茶具在快节奏生活中仍占一席之地。

从唐代的木托茶盏到现代的快客杯,盖碗的演变映射了中国茶文化的千年脉络。其形制、材质与冲泡手法的多样性,既是实用需求的产物,亦是审美与哲学的凝练。在茶事活动中,盖碗不仅承载了茶汤,更传递着“天地人和谐”的文化精髓。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|