木材是中国古建筑的主要材料,木材有很多优点,塑造了古建筑独一无二的特点。但同时,木材有一个显而易见的缺点,那便是不防火。一旦着火,便引燃成片,历史上很多重要的古建筑都因为火灾而毁灭。那如何应对火灾呢?古建筑如何防火呢?

1.神兽防火

在古建筑的屋顶上,一只只蹲坐的神兽格外引人注目,它们不仅是建筑艺术的点睛之笔,也有许多防火的寓意。一些神兽被赋予了“防火”的功能,比如龙、押鱼、海马、行什等。

▲故宫太和殿脊兽

龙掌四海之水,司职降雨。海马造型,与陆地上的马几乎相同,但被赋予了在海中奔跑的能力,有利于避火。押鱼也是海中的异兽,据说能喷出水柱,寓其兴风作雨,灭火防火。獬豸双目如电可识火源,斗牛身披鳞甲能阻热浪。行什手持金刚杵,既警示雷火之危,又象征雷电能量的疏导。

屋脊两端的鸱吻,其造型为龙首鱼尾,口中紧咬正脊,背部插着宝剑,文献记载因其“喜吞火,故置于屋脊”。在故宫太和殿正脊两端,高达3.4米的琉璃鸱吻傲然挺立,它张牙舞爪,“咬住”正脊,极具震慑感,古人认为其利于镇火。

2.藻井防火

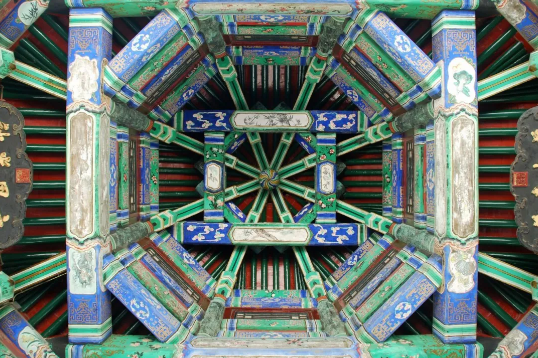

藻井是中国古建筑室内顶棚的一种装饰形式,常见于比较高等级的殿堂建筑中,从词义上来看,“藻”本意为藻类植物,古代专指水藻,也有装饰华丽的意思。通常来说,藻井上面会刻画着水生植物,例如荷花、水草、菱角等等。主要考虑到的是中国古代建筑多为木结构,伴随着比较严重的火灾隐患,因此采用这些水生植物进行装饰,期望可以避免火灾。

“井”有两层含义:一是从字形上解释,即方格形,类似于汉代“井田制”中的井字意;二是形似水井的坑穴。“井中有水,水火相克”也是一种良好的意愿。从藻井的溯源中也可以看出,人们最初构建这种建筑构件有防火的寓意。

▲颐和园留佳亭藻井

3.五行防火

古建筑中的防火文化还体现在“五行相生相克”的古代哲学思想中。五行是《易经》的基础理论之一,古人长期以来是用《易经》的观念来指导择地、布局和建造房屋。金、木、水、火、土五种物质有相生相克的转化关系,利用这种转化关系可以解释许多问题。

金生水,水克火,如故宫内有金水河,一些宫殿前放置鎏金铜缸,故宫的中轴线区域北部有钦安殿,内供真武大帝,文渊阁屋顶使用黑色琉璃瓦,都有利用“五行相生相克”的思想来防火的目的。

▲金水河

4.命名防火

古建筑名称绝忌“火”字,许多重点防火建筑的名称尽量带“水”,尤其在藏书楼建筑中。例如浙江宁波名震天下的明代藏书楼天一阁,取意自《易经》“天一生水,地六成之”。后乾隆皇帝仿制天一阁的结构布局兴建了7座藏书楼阁用来存放《四库全书》,分别取名文渊阁、文源阁、文津阁、文溯阁、文澜阁、文汇阁、文宗阁。其中6座藏书楼阁的名称均直接与水密切相关,这是因为古人认为水能克火,以水命名藏书楼,期望能避免火灾,保护珍贵的书籍。故宫里,与水字有关的建筑命名也颇多,有乾清宫、摛藻堂、漱芳斋等等。

▲天一阁

除此之外,在比较注重防火的建筑中,更多会对建筑材料进行一些处理,比如使用砖石做墙面,减少木材的使用。或者对易燃的建筑材料做加工处理,提升其耐火性能,比如在木材表面涂抹石灰等等。

尽管以上提到很多措施并不能真正达到防火的目的,但是其价值远不止于实用功能本身,其中蕴含的古代文化思想具有重要的建筑历史价值。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|