中国传统文化中,一般将龙、凤、龟、麒麟、貔貅称为瑞兽,五兽各有不同寓意,承载着中国传统思想里的美好寄托。因此常见于府邸、官场和一些驱邪祈福的器件上。

龙:皇权与力量的象征

《尔雅翼》记载“角似鹿、头似驼、眼似兔、项似蛇、腹似蜃、鳞似鱼、爪似鹰、掌似虎、耳似牛”;《论衡》记载“世俗画龙之象,马首蛇身”;《广雅》记载,龙有蛟龙、应龙、虬龙、螭龙四种。

中国龙是农耕文明的产物,主要负责保佑一方风调雨顺,承载着勇敢奋进、活力无穷、吉祥如意等美好寓意。

龙,作为中华民族的图腾,自古以来便被视为皇权、力量和吉祥的象征。龙的形象集鹿角、蛇身、鹰爪等多种动物特征于一身,展现出强大的神秘力量和威严。在古代,龙常被描绘在皇宫、庙宇等建筑上,以彰显皇家的尊贵与神圣。时至今日,龙依然是中国文化中最具代表性的元素之一,深受人们的喜爱与崇敬。

凤凰:吉祥与和谐的化身

据《山海经》记载,凤凰二鸟的形状像是普通的鸡,全身上下都是五彩斑斓的羽毛,头上的花纹是“德”字的形状,翅膀上的花纹是“义”字的形状,背部的花纹是“礼”字的形状,胸部的花纹是“仁”字的形状,腹部的花纹是“信”字的形状。

凤凰,被誉为百鸟之王,是吉祥和和谐的象征。其华丽的形象、五彩斑斓的羽毛,代表着美丽、高贵和重生。在传统文化中,凤凰常与龙相提并论,共同构成“龙凤呈祥”的美好寓意。凤凰的出现,往往预示着吉祥如意、幸福安康,因此深受人们的喜爱与追捧。

麒麟:仁兽与瑞兽的代表

据《瑞应图》记载:麒麟长着羊头,狼的蹄子,头顶是圆的,身上是彩色的,高大概4米左右。《说文解字·十》记载:麒麟身体像麝鹿,尾巴似龙尾状,还长着龙鳞和一只角。

麒麟,作为仁兽和瑞兽的代表,象征着吉祥、太平和长寿。其独特的外形集羊头、鹿角、狮眼、虎背、熊腰、蛇鳞、狼蹄、龙尾于一身,展现出一种温良而威严的气质。麒麟性格温良,不履生虫,不折生草,是吉祥和仁德的化身。在古代,麒麟常被用作吉祥的象征,为人们的生活带来好运与福泽。

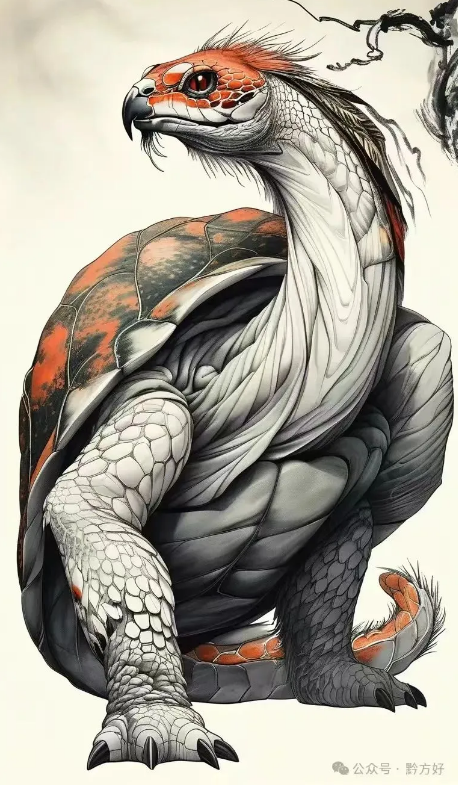

玄龟:长寿与祥瑞的象征

《诗·鲁颂·泮水》:“憬彼淮夷,来献其琛,玄龟象齿,大赂南金。”

《太玄宝典》:北方有沧海,沧海生玄龟,玄龟吐真气,真气化神水,神水生肾。

玄龟,在上古时期被视为长寿和祥瑞的象征。其寿命极长,背甲纹理宗密,被认为隐藏着天地的秘密。因此,龟在古代文化中常被用作占卜和预测的工具,同时也是吉祥和富贵的象征。在民间传说中,龟还常常与仙人、神龟等神秘形象相联系,为人们带来无尽的遐想与向往。

貔貅:辟邪与招财的神兽

据《史记·五帝本纪》记载:貔貅是黄帝训导的猛兽。《清稗类钞·动物·貔貅》记载:貔貅的外貌形态像老虎,或者说像熊,毛色是灰白色的。貔貅身形如虎豹,首尾似龙状,其色亦金亦玉,其肩长有一对羽翼却不可展,且头生一角并后仰。在古时是分一角或两角的,一角称为“天禄”,两角称为“辟邪”。貔貅造型多以单角为主。

貔貅,是中国古代神话传说中的一种神兽,具有辟邪、招财的寓意。其形象勇猛威武,身形如虎豹,首尾似龙状,且只有嘴巴没有排泄器官,象征着财富只进不出。因此,貔貅常被用作招财进宝、辟邪保平安的瑞兽,深受人们的喜爱与推崇。在商业场所、家庭住宅等地方,我们常常可以看到貔貅的身影,为人们的生活带来好运与财富。

上古五大瑞兽,不仅是中国传统文化中的重要组成部分,更是中华民族文化宝库中的瑰宝。它们的形象和意义深入人心,成为了人们追求吉祥、幸福、富贵和长寿的象征。在当今这个快速发展的时代,我们更应该珍惜和传承这些宝贵的文化遗产,让它们的光芒继续照耀着我们的前行之路。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|