中国传统建筑源远流长,历代皆有精粹,而明清两代作为中国封建社会的最后两个朝代,其建筑风格之成熟、技艺之高超、结构之严谨,堪称中国古建筑发展的巅峰时期。明清建筑不仅在结构技术上取得了卓越成就,也在空间布局与美学表达上展现了极高的艺术水平,成为今日研究与保护中国传统文化的重要载体。

一、明清建筑的总体风格与技术特征

明清时期的建筑风格典雅、庄重,构造以“木结构为主,砖石为辅”,屋顶则多为覆瓦结构,常见于筒瓦、琉璃瓦之上。明清建筑讲究“形制有别、规制有序”,注重空间的层次感与节奏美,整体体现出礼制与自然、结构与装饰的高度统一。

布局特征

中轴对称,左右均衡:反映出儒家哲学中的“中正平和”思想。

前厅后室,内外有别:体现出等级森严与功能分区。

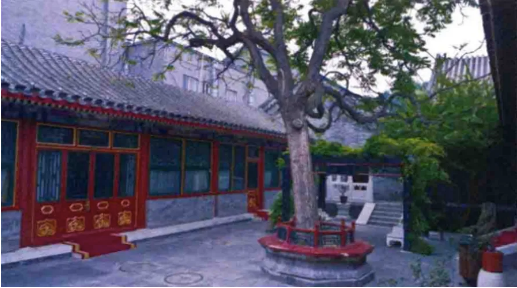

院落式结构:南北朝向,采光通风良好,注重人与自然的互动关系。

技术特色

抬梁式结构:横梁与立柱支撑整栋建筑,受力科学,便于构建大跨度空间。

榫卯连接工艺:将木构件间精准拼合,无需一钉一铆,体现工匠技艺之高超。

斗拱结构:既有承重之实用功能,又具装饰之美学意义,是中国传统建筑的独特符号。

二、明清建筑的主要结构形式

明清建筑的结构体系主要体现在屋顶形式的多样化,不同的屋顶样式不仅具有结构上的差异,也承载着特定的功能与等级象征。

硬山建筑:结构简洁,普遍实用

硬山式是明清时期最常见的基本建筑样式,尤其广泛应用于民居、园林、祠堂等建筑类型中。

屋顶结构:仅有前后两个坡面,山墙为封闭形式。

构造方式:抬梁式架构,山墙内封桁檩,不外露。

视觉风格:规整端正,简洁大方,便于统一建筑群风貌。

硬山建筑(小式)

硬山建筑(大式)

悬山建筑:结构灵活、功能提升

悬山建筑在硬山建筑的基础上发展而来,其最大特点是“屋檐向外挑出山墙”,形成悬挑屋檐。

构造优势:增强建筑通风性和排水性,延长木构件寿命。

形式美感:山墙顶部因屋檐的挑出而形成高低错落的视觉层次,更具美学张力。

两种常见做法:

山墙砌到顶,仅露出屋檐部分木构件;

山墙止于下梁处,梁以上木结构全外露。

悬山建筑广泛用于园林建筑及等级较高的民居,既实用又具有一定装饰功能。

歇山建筑:功能与美感的平衡统一底部

“歇山建筑”是一种复合式屋顶样式,集悬山与庑殿之优点于一身,屋顶为前后坡+两山坡,形成复杂而富于变化的屋面形态。

“屋面结构”:上下两段式,上段为悬山形式,下段为庑殿四坡形。

“构件复杂”:使用长趴梁、顺趴梁、踩步金、山花板等多种特色构件。

“视觉效果”:四角飞檐上翘,极具动态之美,常象征威仪与高贵。

歇山建筑多用于府邸、官署、寺庙等场所,因其工艺复杂、造价较高,常作为建筑群中的核心建筑使用。

明、清歇山建筑

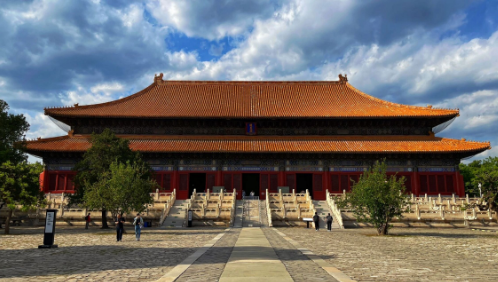

庑殿建筑:皇家建筑的象征

庑殿式建筑等级最高,是皇家建筑体系中**中轴主殿**最常见的形式,例如北京故宫中的太和殿即为庑殿式屋顶。

“结构形制”:四坡交汇,屋脊呈“十”字形,正脊与垂脊清晰分明。

“曲线艺术”:屋面曲线由直线变为流畅的弧线,造型宏伟典雅。

“推山法则”:通过递减式结构处理屋顶坡度,使整体线条更为舒展自然。

庑殿建筑的使用受到严格限制,常被视为“天子之屋”的象征,是封建礼制制度最直观的体现之一。

明重檐庑殿建筑

三、传统构件与装饰工艺

除了屋顶形式,明清建筑还在多个细节构件上体现出高超的工艺水平:

斗拱

斗拱是连接立柱与横梁之间的构件,既用于承重也起到装饰作用。大式建筑中斗拱多级重叠,结构繁复,美观而壮观。

榫卯

无钉连接,是中国古建筑的核心技艺之一。明清时期榫卯结构种类丰富、技艺成熟,体现了建筑结构与哲学理念的结合。

构件装饰

“柱础”:石雕底座,常见莲花、云纹等图案;

“雀替与额枋”:用于增强结构稳定性的同时,常配以彩绘、雕花等工艺;

“瓦当、滴水”:起保护作用,也以图腾样式装饰,象征吉祥与庇佑。

四、文化象征与现代价值

明清建筑不仅是一种建筑技术的体现,更是文化、制度、哲学的载体。其影响在今天依旧深远。

1.等级与秩序的建筑体现

明清建筑通过结构与形制反映社会等级制度,如庑殿式只可用于皇宫主殿,歇山用于重要厅堂,硬山多见于民间居所。这种“建筑即制度”的理念,充分展现了封建礼制体系的严密性。

2.审美与功能的统一发展

明清建筑讲究“形”“神”合一,既有审美愉悦感,又兼顾实用性,充分体现了古人“天人合一”的建筑思想。

3.现代建筑的灵感源泉

当代建筑师常从明清建筑中汲取灵感,融合斗拱、飞檐等传统元素于现代材料与结构中,探索传统与现代之间的融合之道。

明清建筑是中华文化的重要组成部分,是“可阅读的历史”。每一种屋顶结构、每一根梁柱斗拱,都凝聚着古人的智慧与美学追求。

在快速发展的当代社会,重视与保护这些古建筑,不只是文化的传承,更是对“人、空间、自然”关系的再思考。在城市更新与乡村振兴中,明清建筑形式也可以成为生态建筑、绿色人居的一种参考与路径。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|