中国建筑中的山花,专指歇山式屋顶两侧由垂脊与博脊围合而成的三角形墙面,是歇山顶的显著标志。

要了解山花,需先认识歇山顶。歇山顶最早流行于中国南方,历史久远,新石器时代江西清江出土的陶器上,就能看到歇山顶及两侧三角形山花的雏形。

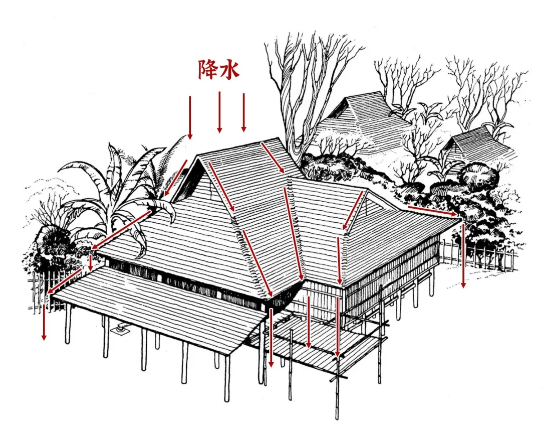

由于南方气候湿热多雨,建筑的通风和排水至关重要。

歇山顶有九条脊(1条正脊、4条垂脊、4条戗脊),形成多向分水线,可将雨水从屋顶中央导向四周,垂脊与戗脊的交叉设计能防止雨水在山花部位积聚,十分适应南方多雨的气候。

而且,早期歇山顶的山花部位是透空的,利用烟囱效应,便于室内热空气上升排出,兼具通风与采光功能。

建筑的发展往往有着有趣的历程。歇山顶最初形态的形成,与南方多雨相关。

早期悬山顶用茅草搭建,面对大量雨水排水能力不足,于是人们在悬山四周添加一圈披檐,扩大遮雨面积,也保护了山墙,逐步演变成歇山顶。

到魏晋南北朝,公元493年,北魏孝文帝迁都洛阳。鲜卑族原以游牧经济为主,从大兴安岭南迁后,为适应中原生活开始大规模汉化,此时歇山顶传入北方。

云冈石窟雕刻最初仅有庑殿顶与悬山顶形象。

而迁都后的龙门石窟古阳洞中,歇山顶形象大量出现,有力证明了歇山顶的北传。

到隋唐时期,歇山顶基本普及,现存最早的木构歇山顶建筑是山西五台山南禅寺大殿(建于782年)。

宋朝时,歇山顶被纳入官方营建指南《营造法式》,书中称其为“厦两头造”,详细记录了构造细节,技术走向标准化。

而且,宋代重檐歇山顶逐渐取代单檐庑殿顶,成为高等级建筑的主流,晋祠圣母殿便是典型。

不过,北方气候干燥寒冷,建筑更注重保暖和防风。因此,原本镂空的歇山顶山花在北传过程中逐渐封闭。

到明金时期,随着砖石技术的普及,山花彻底封闭,成为用木板、砖雕或琉璃封闭的三角形区域,成为建筑装饰的重点部位。

例如,北京故宫的山花板多采用沥粉贴金工艺,以柿蒂纹(寓意“事事如意”)与绶带纹(象征“寿带”,隐喻皇权永固)彰显皇家威严。

江南民居则运用素雅的砖雕、灰塑,以宝瓶、螭虎、花篮仙鹤等题材,表达平安吉祥的地域审美。

关于“山花”名称的由来,从形态隐喻角度看,山花位于歇山顶核心,歇山顶坡面层层叠落,形似花瓣向两侧舒展,山花宛如花蕊,构成花朵绽放的视觉效果。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|