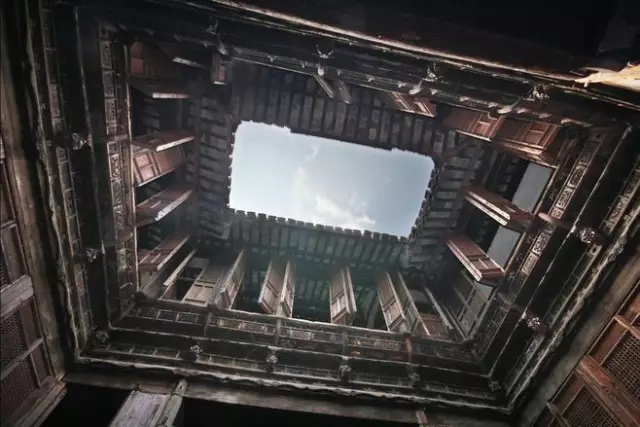

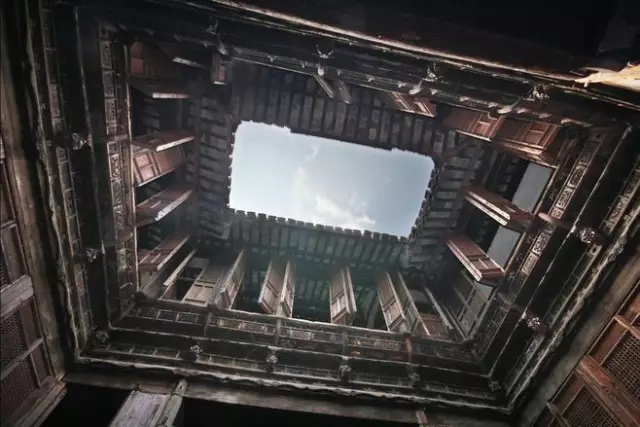

有一种尊贵,只有中国人能懂,

那就是中国古建筑。

无论是青瓦白墙的徽派,

还是脊角飞檐的苏派,

无论是地堡土楼的闽派,

还是雕梁画栋的京派。

无不在华夏大地上绽放着属于自己的美!

天地有大美而不言,

四时有明法而不议。

中国传统建筑也静静的跟随时光流转,

不言不语!而中式传统建筑的构件也随着时代的变迁演化着,

有的成了非遗,有的进了博物馆,

还有一些变通成新一代建筑的亮点,传承更迭!

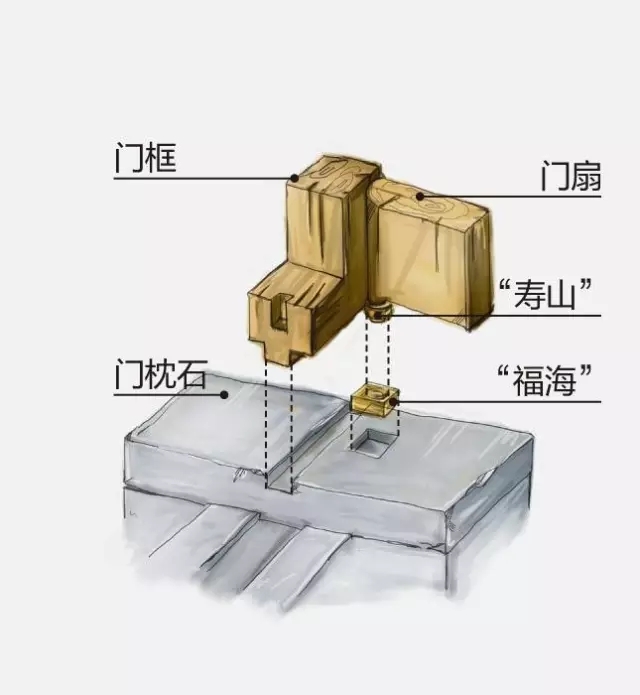

门枕石,是中国古建筑大门上的一个石制构件。

很多人对它很陌生,

但是如果说出它的小名大家肯定都认识——抱鼓石!

门枕石是传统中国建筑的大门底部,

起到支撑门框,

门轴作用的一个石质的构件。

古时候的门没有铰链、合页等,

是靠门枕和连楹(宋代称鸡栖木)来固定门扇的,

如果没有门枕来抵住门框,

开关门扇时就会摇晃不定。

它不仅能承受和平衡门扉的重量,

还可强固门框。

故其门内部分是承托构件,

门外部分是平衡构件。

门枕石一般都是长条形的,

一头在门外,一头在门内,

中间一道凹槽供安置门的下槛,

门内部分上面有一凹穴,

标准的学名叫海窝,供门轴转动之用

一般情况下门内的部分稍短,门外的部分相对较长。

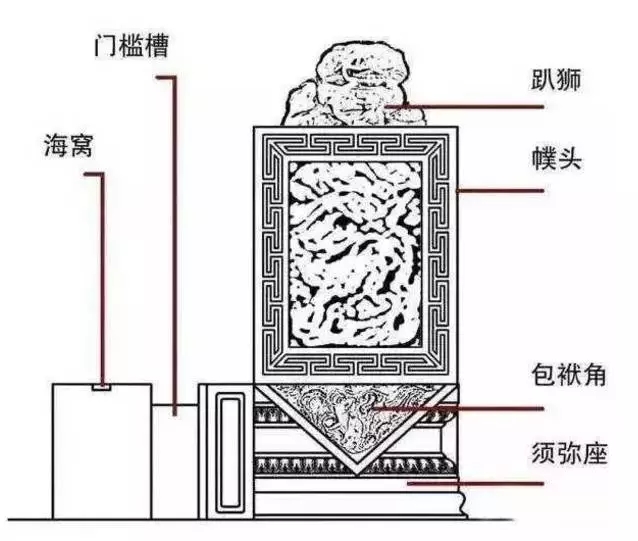

门枕石外侧的构造分为三个部分:

下部雕须弥座,

座上盖有方形锦巾,

中间或者为两个横放的仿锥鼓

与下部的方形锦巾组合成的如意形,

或者为整块方石做雕刻处理,顶部还一般雕有卧狮。

抱鼓石的由来,

相传是宋朝开始,

由于武将得胜归来之后,

会将战鼓放置在门口,

久而久之就将战鼓的形式立于门枕石上。

而文官门口则做成箱式枕石以示区别,

随着岁月的更迭抱鼓石渐渐分为两个式样。

一种是以徽派祠堂宅门抱鼓石为代表的样式,

"螺蚌抱鼓石"整个造型不对称,

抱鼓石有向外突兀的起势,

很像一只螺或蜗牛,

抱鼓石就像是其所背负的厚重外壳。

另一种是以北京四合院宅门为代表的样式,

"如意抱鼓石"较为对称,

整个造型浑然一体,

也有只剩一个仿锥鼓与方巾组成半个如意形的依柱式抱鼓石。

据《营造法式》,

将圆鼓上部雕成狮形者,叫拉狮砷或挨狮砷。

螺蚌抱鼓石

如意抱鼓石

抱鼓石由门枕石门外那块长石演变而来,

在古代它的功能之用

要远远小于它所代表的政治文化寓意。

它是礼制建筑等级的符号象征,

也是"非贵即富"的门第符号,

抱鼓石绝不脱离它主人背后的政治、

经济基础而独立存在。

它已经不仅是一种样式,

而是植根于生活的深层结构,

是一种居住文化的体现。

它是物化的礼制文化符号,

它是一种内在世界(文化)

通过装饰符号语言展示于外在世界(现世)的典型事例。

斗转星移,白驹过隙。

随着时代变迁,

没有合页、门轴的中国式大门被改良了,

承载千年开阖之便的门枕石没有了用武之地,

当年最重要的那部分终于渐行渐远的退出了历史舞台,

留下的只有抱鼓石。

而抱鼓石也不再是门第的象征不再有着森严的等级光环,

飞入寻常百姓家了。

于是,我们经常看到饭店门口有它,

会所门口有它,

商店门口有它,

普通人家门口也有它。

而那些制作抱鼓石的石匠们,

还如同几千年前一样,

使用着传统的技艺,

沿袭着传统的式样,

雕刻着传统的花纹,

带着抱鼓石的过往踟蹰向前。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|