宋六陵是我国南方地区现存的一处重要的王朝帝后陵园,习惯上以安葬有南宋六帝的缘故,将这里称为宋六陵,现为第七批全国重点文物保护单位。陵区四面群山环绕,形成一个相对封闭的独立空间。第一位入葬陵区的为北宋哲宗孟皇后(号昭慈圣献皇后),宋金绍兴和议后,徽宗灵柩南还,安葬于昭慈陵侧,其地遂正式成为南宋帝陵(史称“攒宫”)所在。南宋灭亡后,番僧杨琏真迦在泰宁寺僧人指引下公然毁陵,诸帝、后陵地面建筑尽遭破坏,主墓室也被盗毁一空。此后诸陵遗迹日趋湮灭,明代虽一度重新整饬,也仅示尊崇而已,原有诸陵建筑及位置均已无从考实。入清后,地面仅以若干松树为标识。建国后其地几经整饬,至今地表仅存茶园。

宋六陵茶场远景

绍兴宋六陵,在许多场合里我喜欢称之为南宋皇陵,可与巩义的北宋皇陵遥相呼应。陵区内包含了宋徽宗及南宋高、孝、光、宁、理、度共七帝陵及宋哲宗孟后等七位皇后陵,内涵颇为复杂。六陵之名,起于蒙元以后对绍兴宋陵的不准确认识所致,相沿至今。

第一次接触绍兴宋六陵的考古工作,在2012年11月,项目负责人是郑嘉励,共事的还有绍兴县的葛国庆。此前七年我的工作,以发掘汉至南朝墓葬为主,由汉而入宋,仅因工作需要,一念之间而已。

驻地在保护区内的茶满山庄,为绍兴师专旧址。进大门后,迎面一个鱼塘,养着些活鱼活鸭,周围的草地上散养着毫无组织纪律性的羊群,时常会蹓跶到我们楼下并留下数量可观的羊粪蛋。住处是由原教学楼改造的旅馆式房间,为节约起见,两人住一间。山庄有高大的围墙,入夜后大门紧闭,我们在庄内除了谈工作,就是侃大山。

此次的工作以地表调查和口碑调查为主,通晓绍兴话的葛国庆充当向导加翻译。因初涉宋陵事务,基础知识奇缺,不得不临时抱起了佛脚。六陵的营建和毁坏始末、那个恶名昭著的番僧“江南释教都总统”杨琏真迦(后文概称“杨髡”)、天章寺义士埋帝骨、理宗头骨还六陵,诸如此类林林总总,可以说,我是跟着一连串虚虚实实的历史信息逐渐走近南宋皇陵的。而显然,如果仅凭这些“知识”来理解和探索宋陵遗迹,我们的工作并不比清代以来的文献史学家们高明或者有必要。不突破这些成见,六陵考古仍不免空中楼阁之嫌。

所幸郑老师熟悉两宋文献,且近年来尤专注于宋代考古,经验丰富而认识深刻,使我们得以很快进入工作状态。在他的指引下,我开始逐步了解赵宋的“国音姓利”说,知道了《地理新书》、《思陵录》,认真学习起《白沙宋墓》、《北宋皇陵》。至于《宋史》与《系年要录》等史籍,则是诸书的基础,自不待言了。而对于关涉甚大的《宋会要》,郑老师则建议我通过“抄书”的方式,仔细阅读。当时通行的只有影印本,虽说断句并无多大困难,但原稿有诸多手误,通读起来并不易,以致抄抄停停。万幸两年后上海古籍出版了该书的点校本,终于让我找到了不抄的理由。

历史时期的考古,读文献自是一门天经地义的功课,但又只是基础准备。很多问题,只能求诸田野,无论是提出还是解决。初入六陵的这段时间,就个人而言,最缺乏的还是根本的问题意识。我们为何而来?厘清诸陵攒宫位次,以此来印证和探讨南宋皇陵格局上的制度、两宋之间陵园制度的变迁,这是郑老师最为关心的。但是,摆在我们面前的,是一眼望到边的茶园,连一丝肉眼可辨的高低起伏都几乎没有,保存下来的遗迹数量、具体的遗迹位置尚需依靠勘探或发掘来解决,又何来的位次分析、制度变革?更有朋友告知,此前已有专业科技人士做过航空遥感测量,断言此处遗址已基本无存,那么我们只是带着资料到现场独对空山望穿地层吗?

就这样,带着这些茫无头绪的疑惑,结束了第一次的调查工作。因为极少动土,发现的遗迹和收获的遗物均极为有限,倒是山庄内囤积着的主人从茶园各个角落里收集来的大石块略给人以希望——希望遗址尚未破坏殆尽吧。

宋六陵保护区卫星影像

此后自2013年起,郑老师转赴武义专心做起吕氏家族墓的研究,宋陵的基本工作转由我负责。工作的中心目标和原则基本沿着2012年的既定方案进行,调查、勘探,上山、进村,既探陵区内本身的地下埋藏情况,又兼及周边的陵谷变迁。随着工作范围、时间的不断扩大和延长,茶场周边的人们也渐渐和我们熟悉起来,有不少老人家主动来讲述自己年轻时在茶园内的“惊人发现”,且言之凿凿。当我们顺着这些线索在老人描述的区域内进行定点勘探时,却多数一无所获。这给了我一点提醒,时间不过三、四十年,亲历者的记忆都已如此不可靠,与宋六陵相关的许多轶事多出元明文人耳闻笔录,使用时更当慎之又慎。此外,工作的负面影响也开始显露出来了——我们不再受到山庄的欢迎,转而住进了御茶村茶厂的员工宿舍。

在此期间,我们着手申报五年考古工作计划,方案文本由我负责,在计划中将正式的考古发掘列入工作的核心部分。可几度申报,均未获批准。于是,又回到了工作初期那个困扰数年的问题中寻找原因。在这几年中,通过勘探我们在保护区内逐渐发现了一些疑似陵园建筑的遗迹和相关遗物,考古工作并非乏善可陈。但是,却始终没有非常好地理顺考古工作与文献史研究的关系(最近有个新说法叫做“整合”)。我们的野外工作对既有的宋史研究成果依赖性太大,许多工作是围绕着证实文献史学家们的理论开展的。因为白沙宋墓的研究成果与北宋国音制度相吻合,于是我们相信至少南宋早期的陵园制度也当如此;鸡冠壶兄的诸陵位次研究,结合《地理新书》中所示宋代中原地区风水观,勾勒出了远比此前学者更精细、更有说服力的诸陵分布图。这些都对我们认识南宋皇陵的形制结构、墓葬礼仪起到了重要的帮助。但是回过头来,如果这些成果已成最终的定论,而我们的目的也仅是为了印证它们,那么考古工作的必要性何在?虽然,我从未打听计划为何未获通过,但摆在眼前的这一连串疑惑至少说明,我们自己还没有明确的核心问题和工作目标,方案更多体现的是找墓葬、“挖挖看”的想法。如果最终仅是起到简单的证经补史的作用,如此耗费人力、物力的工作,确实可以暂告一段落了。

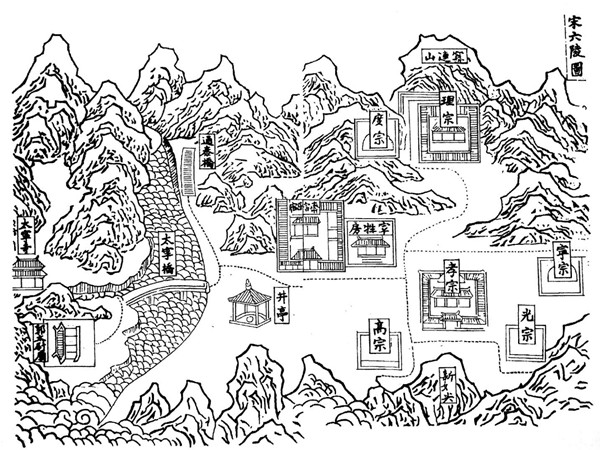

《康熙会稽县志》所绘宋六陵图

(图中仅按南宋帝系列出六帝陵名号及分布位置,昭慈孟皇后及徽宗等帝后陵均已不知所踪,且所标六陵位置与文献所记多有不合,后之学者所关注的多在于此。且最南端的新妇尖自南宋起即为记录诸帝陵的重要地理坐标,今已难确指。)

就在和这些问题纠结不清时,因工作需要,短时间转赴北京,2017年上半年的调查和勘探工作改由时萧代为负责,我只是“遥领”了。至8月底,今年预定的工作基本完成,所获成果与去年大致相仿,疑似墓葬、垣墙的结构又有了新的发现。

在电话里一起商量来年工作计划的时候,突然想到了一点:其实,当前南宋皇陵考古的关键性问题不在于诸攒宫具体归属和诸陵位次的摆布,这些问题壶兄、郑老师通过对文献资料的梳理,已大致可信,其实并无太大的必要再以大量的田野工作来反复印证他们的眼光独到。可仔细查看当下的资料不难发现,目前并无任何研究,可以确指埋藏在地下的六陵遗迹实际的保存状况,乃至于墓葬主体究竟是方的还是圆的,也莫衷一是,意见纷纭,保护区的界线用杭州话来说,也只是“毛估估”的,并无明确依据可言。可以说,我们是把既有的研究成果刻在脑子里来开展工作的。这种方法看似有理有据,但严格来讲,更有些“投机”的意味。包括之前申报的工作计划,我们也只是希望通过一两次重点的发掘,找到“正主”,从而一举解决各陵关系的问题。可却也忘了,我们要排列的这十几座陵在哪里?如果它们已经或者将来被破坏殆尽了,我们就是把他们的位次摆定了,又能如何?

至此可以确信,宋六陵考古,首先不是在讲故事,画地图,而是在发现和保护遗址本身。如今保护区周边的小镇建设如火如荼,几时会波及保护区很难预料。且由于历史原因,当年仅以“六陵”的名义划定了六个核心保护区,与我们前述的十几座帝后陵的事实存在着相当大的差距。如不及时开展工作,将地下遗存的内涵、范围做明确界定,将原有陵园结构充分揭露出来,帮助重新调整保护区划,那么现在某些机构正在编制的宋六陵保护规划必将成无本之木、纸上谈兵。也只有当十余座陵园尽可能多地展现在我们眼前时,才有进一步探讨诸陵归属、位次的基础和必要。至于墓葬本身,事涉多座帝、后陵,保护好就已是善莫大焉。且我辈终非杨髡,又怎能轻言发掘帝陵。近两年,不断有人提出考古伦理的问题,对名人墓葬的发掘持谨慎态度。如何做好帝陵陵园的考古工作,而不是简单的一“挖”了事,恐怕才是更应该费心费力去思考的。

陵区采集瓷器

陵区采集瓦当

记得拿领队证的那年,某位领导来给考古领队班作总结讲课,有句话令人印象深刻。话的大意是,大家将来自己在填报发掘申请时,切勿在最后写上“某某发掘将为某某项研究提供宝贵的实物资料”这种没用的套话,既然要做,应该目标清晰!每想到这个场面,都还能感受到那股扑面而来的不满。相信这样的一句话,很多同行都读过或者用过,但许多所谓的研究也仅仅终结于这句话。的确,想要做工作,就必须明白工作的目标和意义,而不是挖完了资料一交,等着别人来告诉你。

宋六陵考古,做了五年,也思考了五年,很多问题还将继续反复想下去,但近期内的工作目标当无疑议了,静待来年吧。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|