近日,浙江图书馆曙光路馆舍一楼展厅,一场古籍修复特展悄然开展。本次展览分“工具篇”、“材料篇”、“技艺篇”、“成果篇”以及“传承篇”等五个篇章,对古书修复做了一个“全套”科普。

记者注意到,尽管秋雨绵绵,观众还是不少。进来的人,都刻意放轻了脚步,放缓了呼吸,变得小心翼翼,生怕不经意的莽撞,惊扰了那些费了好一番工夫才修复如初的旧纸故书。

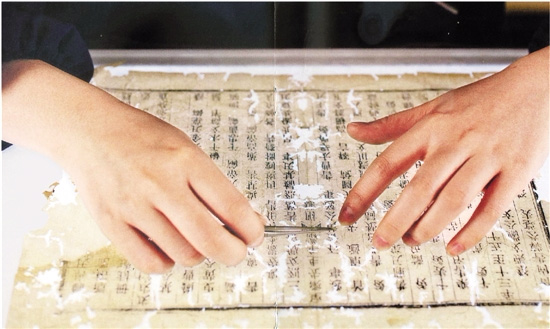

因为书是古的,很多人会以为修复古籍的人也都是老先生,但现场发现,坐在修复台前演示的,却是一张极其年轻的面孔。他正小心翼翼地将裁碎的纸片贴补到书页的背面。

此刻,他有着高度的专注,即便被很多人围观,也可以做到旁若无人。记者忍不住问,你多大了?“21.”他抬起眼来,扶了一把那副架在鼻梁上大大的眼镜,腼腆地笑笑。

古籍修复师正在对一页古书进行修复

40个学文物修复的同学留在这行的只剩他一个

他叫陈泽亮,金华永康人,1996年出生。

而他,已经在浙图古籍部从事古籍修复工作快两年了,日常工作就是反复地“揭页、补书、压平”,而进度“完全是由书的破损程度决定的,如果保存情况比较好,按八小时工作制算,快的时候一天能修三四张,如果残缺破碎得比较严重,一整天下来,也只能修半张。”“可我还是不能独挡一面。”他摇摇头,语气里有些不甘,“到现在,我修书的时候还是需要和我师傅一起完成。”

陈泽亮提到的师傅,是在浙图古籍部从事了近30年修复工作的阎静书:“她是我读书时候的老师,现在是我师傅。很多东西我还需要学,而且越工作越是感到自身学历的不足。像我师傅对于书籍版本的辨识已经非常精通了,我差远了。”

小陈毕业于浙江艺术职业学院的文物鉴定与修复专业,他说,即使在大热的纪录片《我在故宫修文物》播出后,文物修复依然是个冷门的专业:“班里总共40个人,目前在做古籍修复的,只有我一个。”

陈泽亮的父母都是生意人,至今仍十分费解儿子的选择——能分出200多种修复纸,又能怎么样呢?“虽然我现在还不能靠这门技术养活我自己,还要‘啃啃老’,但我做的事是有价值的,古籍修复也是有价值的。”

小陈的口气很平静,但也藏着一股固执。他坚信自己是适合这份工作的:“我从小就喜欢书,喜欢纸。慢慢长大之后对别的东西好像也没有什么特别大的兴趣。相比很多东西,我还是喜欢和书打交道。”

这种打交道,有时还会带来意外的邂逅:两个月之前,小陈意外修到了一本《西河合集》,在背后的借书卡中,发现了国学大师、楚辞学家、教育家姜亮夫先生的借阅记录。他称之为“沾沾喜气”。

距今300多年的清初刻本他修了快两年

现场演示中,如果有人提问,小陈会慢慢转向与他对话的人,吐出一些对普通人来说陌生而又古典的词汇,比如“纸张的经纬”,然而他说话或者笑的时候,会露出正在矫正的牙套,让他看起来更充满稚气。

这实在是一种很迷人的反差。用现在流行的话说,可能叫做“反差萌”。记者发现,聊古书聊修复的时候,他说话有点老成,不大像21岁的年轻人。但加了微信后,看他朋友圈里的点滴日常,他又有了90后年轻人应有的样子。他听民谣,会去音乐节,喜欢陈粒。他会去时下流行的卡通特展逛逛玩玩。他会在商场的试衣间里来一张自拍,也会在朋友圈安利自己喜欢的日剧。

临近告别,记者提出想看看他修好的书。他走到离工作台最近的展柜前,下面摆着三本《西游真诠》:一本是未修的,纸张已经全都碎了,根本不能称之为书,一本是正在修的,书页经修补已完整显现,接下来需要压平装帧,还有一本是已经修好的,那是我们所有人印象中一本古书的模样。这套清初刻本,距今300多年,大约500多页。

“这套书我修了快两年,终于快要完成了。”陈泽亮说,“这是我修过的最珍贵的古籍,它的损坏有很大一个原因是前人的不当修复。”他没有继续说下去,但言语之间,透出仿佛找到了能够证明这份工作价值所在的底气。

开展前一周,在朋友圈里,陈泽亮写道:“第一次自己修的书展出,也是《西游真诠》唯一一次展出……第十三册封底写道‘民国五年,安庆路均益里28号’。我还特地去均益里看过,那边房子一半已拆,里面办了印刷厂……”

瘦瘦高高的陈泽亮站在展柜前,盯着自己修的书,沉默地看了一会儿。他说接下来准备考中国美院的研究生,“但我想我以后还是会回来继续的。应该。”固执有时难言好坏。但有时候,固执的人能让固执开出花来。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|