近几年,书画类文物的展览并不算多,一是书画类的专门展一向“曲高和寡”;二则是这类文物很脆弱,往往几个月的展览后换来的是几年的修复,实在不利于文物的保护。因此,书画类文物的展览一经面世,便会得到更多的关注。但展览本身所传递出的信息却往往不是公众的关注点,从而我们需要思考,应如何让书画类展览变得更具有“亲和力”呢?

书画类专门展览一向走的是“曲高和寡”的路线,尽管近些年“石渠宝笈”、“千里江山及历代青绿山水特展”,通过“传世名画”引发了看似颇为壮观的观展热潮,但不容忽视的是,这种观展热潮在一定程度上,用参观人数的庞大,迷惑和掩盖了展览信息传递模糊与观众接收困难等现实问题。

“千里江山”开展第一天排队的人群

笔者一直在思考,书画类展览怎样才更容易让人“亲近”,这种“亲近”又指的是什么?此次南京博物院的“青藤白阳——徐渭、陈淳书画艺术特展”似乎给出了答案:他们通过作品的集中展示、完善而又平易近人的作品释义、不同于说明文字的别样电子讲解,共同构筑起了认识与了解陈淳、徐渭的展示空间。借用“唯有源头活水来”、“浩浩汤汤,横无际涯”、“唯见长江天际流”,提取出“活水来”、“浩汤汤”、“天际流”,分为上、中、下三个展览篇章,展现了陈淳、徐渭从继承前人经验,到开辟自我风格,再到对后世产生影响三个艺术阶段,强调了陈淳、徐渭在写意花鸟领域泰山北斗的地位。但更重要的是,在安静的展厅中,当你直面那些作品的时候,似乎能感受到那跳动着的伟大而鲜活的生命。

南京博物院“青藤白阳——徐渭、陈淳书画艺术特展”

陈淳的“仙”与徐渭的“禅”

陈淳、徐渭二人都生活于明代崇道极盛的环境中,“白阳”陈淳一生平缓安稳,个性潇洒超脱,却不算长寿,究其原因,与道术之癖有关。“青藤”徐渭入世而进取,个性自负狂狷,生平坎坷且有所谓“九死而九生”的自残行为,却仍寿至古稀,实由其对人生的热切期许与真性不泯在支撑着他。“白阳”、“青藤”向来并称,这背后是他们各自迥异的人生经历和同样孤寂的内心。

陈淳

脱出尘网老江湖,画笔诗囊度一生

陈淳的一生随心随性,笔下的艺术也流淌着自由的气息,带着若隐若现的“仙范儿”。他出生于文人士大夫家庭,祖父陈璚,官至南京左副都御史,家中颇多书画收藏,父亲陈钥,一生未曾仕宦,精究阴阳方术,与文徵明为通家之好,相交20余年,情谊笃厚。陈淳“既为父祖所钟爱,时太史衡山文公有重望,遣从之游,涵揉磨琢,器业日进,凡经学、古文词章、书法、篆籀、画、诗咸臻其妙,称入室弟子”。

陈淳既有家学渊源,又师承吴门正宗,是文徵明嫡传弟子,大可与其他吴门弟子一样,亦步亦趋学习老师的技艺,然而随着陈淳父亲的去世,陈淳的性情也发生了极大的改变,开始“意尚玄虚,厌尘俗,不屑亲家人事”,整日“焚香隐几,读书玩古,高人胜世,游于笔砚,从容文酒而已”。从这一时期开始,陈淳开始找寻一条追逐自我、放飞心灵的艺术之路,并在艺术实践中融入了自己淡泊、旷达的人生观和放逸不羁的性格,与文氏若即若离,直至逐渐疏淡。

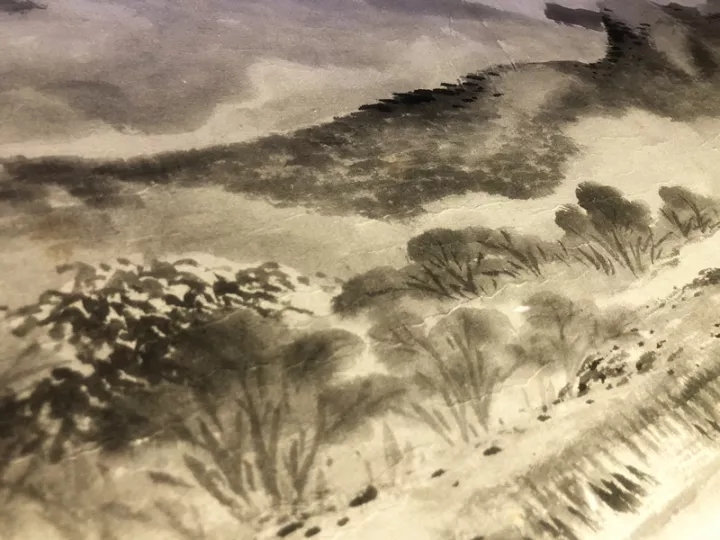

陈淳罨画山图(局部)天津博物馆藏

但游离于吴门主体画风之外的陈淳,却始终用洒脱的艺术风格“另类”地延续着吴门画派,并逐渐找寻出自己的风格面貌,开创了由小写意向大写意转变的画风,以致陈淳晚年,文徵明也不由得叹服道:“道复游余门,遂擅出蓝之誉。”

陈淳墨花八种图天津博物馆藏

陈淳晚年,其艺术已臻于纯熟和自如的境地,然而因其长期酗食药石与酒,“每于吟诗作字中发之……而时有幻态”,酒精和丹药催发着陈淳的艺术,也令其身体每况愈下。嘉靖二十三年(1544年),陈淳飘飘离去,享年61岁。

徐渭

世人笑我忒疯癫,我笑他人看不穿

徐渭的一生经历了太多戏剧式的矛盾冲突与跌宕起伏,上天给了他旷世的天赋与才华,却又十分吝啬于给他更多的安宁与幸福,命运的玩笑让他逐渐学会略带“禅意”的生活。他出生于绍兴一个渐趋衰落的大家族,出生百日后,父亲便去世,10岁时,徐渭的生母被逐出家门,这段骨肉分离也许正是他日后精神涣散的肇始。自幼以才名著称乡里的徐渭,却在科举道路上屡遭挫折,后虽受胡宗宪钦慕,充当其幕僚,怎奈宦海浮沉,他终究是失意的。

徐渭性格敏感,自视高远,这些失意都令其精神长期处于压抑和痛苦的自我折磨之中,以致最后精神发狂,长钉贯耳,锤碎阴囊,反复自杀九次之多,还将其继室杀死,并因此获罪,服刑7年。

徐渭杂花图(局部)南京博物院藏

出狱后,徐渭游览了杭州、南京、富春江、宣化府和塞外等地,终因身体与精神上的原因回到绍兴。人生中的生生死死,更加剧了他性格中狂放肆意的一面,也形成了他写意奇峭的画风。在画面的内容表现上,徐渭融入了自己强烈的主观情感色彩,用笔纵横驰骋,墨色淋漓,墨色、水韵、线条似乎都承载着他的喜怒哀乐。也许,谁都无法理解他,他只能在作画的过程中寻找一个倾诉的窗口,宣泄他对人生苦痛的愤懑与对世事不公的抗争。

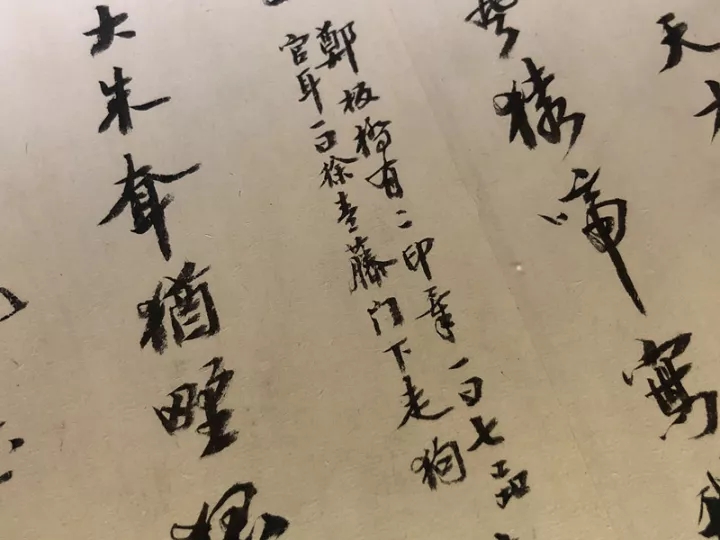

徐渭晚年贫病交加,常常断炊,所蓄书籍数千卷变卖殆尽,精神状态也越发不好,但此时徐渭的创作早已超越了中国画的题材与技法,进入了物我合一的境界。内心世界操纵着他的笔杆,他将全部的生命能量都燃烧在画作中。郑板桥曾刻印一方,自称“青藤门下走狗”,齐白石说:“青藤、雪个、大涤子之画,能横涂纵抹,余心极服之,恨不生前三百年,为诸君磨墨理纸。”万历二十一年(1593年),徐渭在穷困潦倒中去世,去世时,身边仅有一条狗与之相伴。

徐渭杂花图后题跋

郑板桥有二印章,一曰七品官耳,一曰(徐)青藤门下走狗

笔者认为一个人书法绘画成就的伟大远不只在于“像”和“美”,不只在于继承基础上开创出了新的风格与流派,而在于他能将其视为一种“表达”的方式,一种寄托心声、宣泄情感与传递思想的艺术表达方式,他渴望通过笔、墨、水的碰撞融合,来“完成”自我。或者说,任何艺术形式最动人的地方就在于它们是自我的艺术,是个体的艺术。体现自我,才能拥有无穷的魅力,展示个体,方才具有持久的吸引力。这个展览最成功之处,也许就在于主办方认识到,并紧紧抓住了陈淳和徐渭的个性魅力,并通过展览单元的组织和展品的介绍说明放大了展览主体的个人特点。

在中国花鸟画的发展历程中,“黄筌富贵,徐熙野逸”曾长期统摄着对花鸟画的审美风格认定,此后,北宋末期兰、竹、梅等文人画的兴起,代表着“托物寄兴”创作思想的转变。陈淳、徐渭的出现,更是让写意花鸟画发生了耳目一新的转变,他们用极具个性化的创作方法抒发和宣泄着各自的主观情感。陈淳的作品不带半点尘俗,笔花墨叶,风姿清朗,挥洒自若却又形神整备;徐渭的作品恣肆磅礴,纵横睥睨,东涂西抹似大刀阔斧,痛快酣畅。他们用充满性情的自然笔调共同书写了写意花鸟画史上登峰造极的一页。

人与人之间的距离其实很遥远,况且中间隔着如此漫长的时间长河,能够通过前人留下的只言片语和作品,在思想和情感上真正理解对方,也许就会带来一种“亲近感”,这种“亲近感”以展览中基本知识信息的传递为基础,通过展览的真实性和临场感获得升华,所以说一个真正充满“亲和力”的展览,基本信息的传递和情境氛围的营造都不能缺少。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|