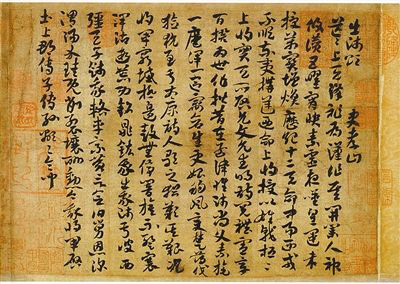

《出师颂》卷,纸本,本幅纵21.2厘米,横29.1厘米,章草书,无款。引首有篆书“晋墨”二字和花押“伍”以及乾隆御题一段,后隔水亦为乾隆御题,后纸接米友仁跋。本幅有唐太平公主梵文印“三藐母驮”、唐邵王李约“约”、“邵约之印”、唐中书侍郎王涯“永存珍秘”、宋高宗“绍”“兴”、宋内府“内府秘书之印”等鉴藏印22方。

根据著录和鉴藏印,以及米友仁 “右出师颂,隋贤书,绍兴九年四月七日,臣米友仁审定”跋,经故宫博物院专家组鉴定,断此卷为隋人书,故宫官网对此卷的流传作了如下描述:“唐代经太平公主、李约、王涯先后鉴藏;南宋绍兴年间入内府;明归王世懋;清初由安岐收藏,后入乾隆内府;“民国”十一年(1922年)十一月初九日,溥仪以赏赐溥杰的名义携出宫外,1945年后散落匿于民间不彰60余年”。

此次故宫出巨资收购《出师颂》,受到文博界、书画界业内人士的高度关注。

面对如此重要的作品,首先关注的是书写作者的考定。由于本幅无款,给作者的认定留下了一个谜团。嘉德拍卖公司因是卷引首有“宋高宗”所书“晋墨”二字以及乾隆御题,认为本幅应是西晋索靖的真迹。但多数学者认为,所谓宋高宗所书引首以及钤印,其用纸及引首格式均非宋代所有,应是明代伪造,认定本幅为西晋索靖所作,并无依据。

客观地讲,从现存资料来看,目前要想清晰定论作者是谁几无可能。从作品的书体而言,本幅为章草书并无疑义。但是,章草从它萌芽到成熟,再到衰微,再到复兴,经过了漫长的历史阶段,它几乎和大半部中国书法的发展历史关联在一起。因此,对比章草发展的各个阶段特点,来考虑《出师颂》风格究竟属于哪一阶段是一个关键的问题。根据现有出土文献可知,早在战国时期,除了那些铸刻在钟鼎盘彝上的金文以外,传世的书写墨迹多以简牍见载,比如四川的《青川木牍》等等,从中已经可以看出大篆书写开始“隶变”,即逐步抛弃一部分大篆的繁复结构,用笔也趋向自由。经过秦汉两代到东汉后期,在隶书成熟之前的漫长过程中,我们可以在秦汉简牍中看到类似于章草的书体结构和笔法样式,至东汉末年,“隶变”结束,章草书与隶书(今隶)在差不多的时间内成熟完备。成熟的隶书样式从大量汉末石刻遗存中可见,而章草的样式传世较早的应是三国时期皇象的《急就章》,尽管这个《急就章》为宋人刻本,但联系后面的其他章草刻本和墨迹,如西晋时期索靖《月仪帖》、卫瓘《顿州帖》、陆机《平复帖》等,可以初步看出章草的发展轨迹,故皇象《急就章》作为早期相对成熟的章草,其基本结构和笔法大致可信。将上述诸帖作为范本,仔细分析本幅《出师颂》风格,从书写表达的特点以及与章草演变递进关系的比较来看,《出师颂》风格的时间段显然不在汉末到西晋之间。

东晋以后章草书已经沉寂,而隋代以后,尤其是唐楷的成熟和流行,使得当时的各种书体或多或少地带上楷书笔法的烙印,然而,《出师颂》章草却非常纯净,没有楷法的痕迹,由此可见它最晚也应该是初唐楷书成熟之前的作品。由于东晋及后来的南朝以王羲之一类新体书写为盛,在诸多传本墨迹中未见章草类书风,故考虑《出师颂》书写时间的最大可能是隋朝到初唐之间。

观《出师颂》墨迹,大致可以印证这个判断,其结体宽绰,笔法浑厚,起笔虽有短小的露锋,但总体还是内敛温和,有篆籀遗风。而至关重要的一点,是其笔画转折未见楷书迹象,圆转的起承,表明作者没有受到唐代书风的影响。

因此,北宋大书家米芾儿子米友仁的跋语定此本为“隋贤书”,无论从哪个角度来看,可谓本幅断代的可靠结论。

另外一个谜团,即《出师颂》是否可能为后人临仿之作?从故宫官方的清晰图像看,可以排除为双钩填墨摹本的可能,至于是否为后代高手临写,一般而言,要彻底隐藏后代人自己的本性,完全逼真的还原古人而不露后来的时代痕迹,可能性十分渺小。本卷的笔法、气息与唐代及以后的墨迹不同,且唐代印鉴说明至少在太平公主时期本卷的存在已是不争的事实。

对我们而言,观赏《出师颂》这件章草名作,作者是谁、断代以后的确切时间认定已不是十分重要,重要的是它续接了从战国开始章草萌芽,到汉末成熟,再经三国西晋,将章草发展史上的最后一个原始链节点锁定在隋代,作为原生态章草的最后绝唱,有重大的书法史意义。至于元明清章草的再度复兴,则是另外一个话题。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|