在故宫武英殿正展出的“予所收蓄永存吾土——张伯驹先生诞辰120周年纪念展”中,世人看到了饱具文人之气、充满着爱国情怀、堪称传奇的张伯驹其人,同时更饱览了他终其一生收藏求索的国宝珍品书画作品。如陆机《平复帖》、李白《上阳台帖》、展子虔《游春图》等等,都是张伯驹在乱世中为了使这些世间罕见的文物“永存吾土,世传有绪”而做出的锲而不舍的努力。

在20世纪中国美术史的长河中,张伯驹是跨不过去的重要人物,他的鉴与藏,都起到了极为重要的作用。在收藏《平复帖》时,张伯驹为了阻止这件作品流入西方古董商之手,用了两年多的时间,终斥以巨资从溥儒手中购得此帖,完成了心愿。

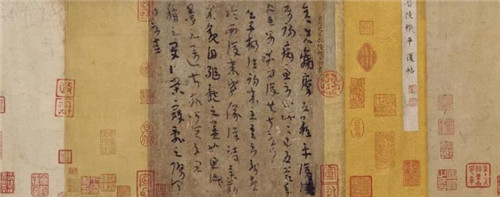

晋陆机草隶书《平复帖》卷

关于《平复贴》,对它的解读也是经历了千百年的研究与探寻。直到1942年,启功才在见得真迹之后,对《平复贴》做出了全面的释义,读懂了1700多年来的“字谜”。这件提到了陆机的三位朋友:彦先、吴子杨和夏伯荣的信件,用“草隶书”书写而成,也是汉字由隶书向楷书过渡的重要佐证,在书法史中地位卓著。而这样一幅对照着译文也似乎无法认出来的字,要如何看到其精彩之处?这种“过渡”的字体,要以什么眼光来欣赏?

中央美术学院美术史系副教授邵彦认为,“隋唐以前是各种书体形成的阶段,在书体中有书风之别,但不是主要的;隋唐开始进入书风形成阶段,在追求风格变化的大潮流中,各种书体先后拥有过主角光环。简而言之,可以说唐代初中期是楷书形成风格的时代,是书法史的大段划分。”而为何这种风格的大规模变化会在唐代形成?邵彦从艺术史之外寻找到了线索,那就是唐代生活起居方式的变化。

“唐代除了在书法史上开启了风格史的新阶段,在社会生活史上也开启了一个新阶段,就是高足家具的时代。在亚洲东部,原来大家都是席地而坐,朝鲜人和日本人到现在还部分地保留席地而坐的古风,中国人是在古代唯一改变过起居方式的。席地而坐时期使用放在地上的几,或者放在榻上的小几,都很矮。纸绢可以铺在桌面或几面上写,但在这种高度关系下,人得弯着上身,很累,不能持久;另一个办法是可以把纸绢卷成筒,拿在手里悬空写,这种姿态开始时需要训练,但是习惯了就好了,而且轻巧省力,非常流畅。先秦到汉代的竹木简主要就是拿在手里书写的。东汉末年到南北朝时代,高足坐具从西亚、南亚传入中原。唐代仍然可以算过渡阶段,席地而坐方式和高足坐具并用,当然高足家具比起六朝时代更为普遍。相应地,桌子也加高了,桌面也相应地加大。“

西晋文吏俑墓为永宁二年(公元302)湖南省博物馆藏

这两个文吏对坐在进行校雠,即校对书,一个双手捧书案(文具盘),上置简册,另一个左手执简(或纸卷),右手执笔。两人鼻尖快要贴在一起,两人之间的几案非常矮小,毛笔则很粗大,这些都可能进行了艺术夸张,但是能看出当时地上放的几案难以供书写用,习惯性的书写方式还是左手执简或纸,右手悬空写(肘部可以抵在腰部)。

陆机书写《平复帖》时,相信也是以这个姿势写就的。从帖上高古奇劲的笔划中,似乎可以看到录陆机悬臂挥笔的身影。董其昌曾说过:“右军(王羲之)以前,元常(钟繇)以后,唯存此数行,为希代宝。”清人顾复评价:“古意斑驳,而字奇幻不可读”,并认为草圣怀素等人都从《平复帖》中领悟到了笔法之意。

唐李白草书《上阳台帖》卷

展览中的另一幅重要作品《上阳台帖》,“山高水长,物象千万,非有老笔,清壮可穷!十八日,上阳台书。太白。”寥寥二十余字,诗仙李白那洒脱豪迈的性情似乎跃然纸上,仿佛可以以字识人。作为李白迄今唯一存世的墨迹,虽然尚有一些不同看法,但从宋代至今,流传有序的题跋都显示出这件作品的罕见与珍贵。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|