到了八月,这已是第五个没有云的日子。虽然从我们在山顶的避暑小屋看过去,太阳爬得还不算高,可头顶和脚底早已是一样的炙热灼人。郊区一副破败惨淡的模样,从郊区通向景德镇的河上泊着几条简陋的渡船,供人免费渡河。岸边已经排起了长龙,一眼望不到头,徒步的行人与劳工混在一起,凡是周围地区的特产几乎都能在他们的货担里见到。我和我的挑夫连同这些人上了一条船,船上能装多少就装多少,已经塞得满满的。

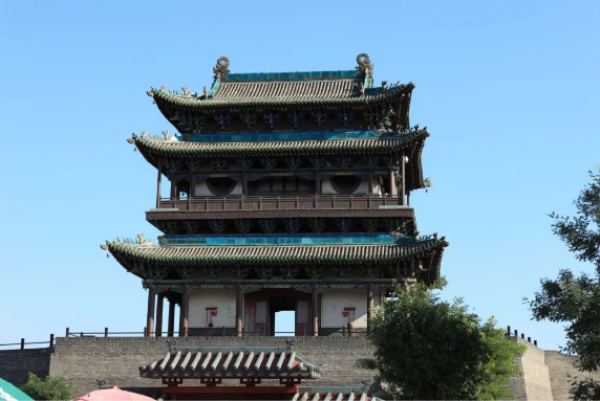

这座古老的瓷城坐落在一道河湾处,沿着凹形的河滩向四面八方伸展开来,看不出边界在哪里。景德镇一如中国的其他城市,房屋排列密密麻麻。前排的房子顶多只有两层楼高,垃圾直接倒在水边。石阶又大又宽,到处都是挑水工弄洒的水,加上垃圾里渗出来的脏水,又湿又滑。有些地方的石阶是侧着修的,沿着长长的斜坡通向高耸的河岸上。坡岸似乎是由破碎毁坏的瓷器铺成,既有大块尚未烧好的陶片,也有大小不一的瓷碗瓷盘,能够依稀分辨昔日艳丽的釉彩,甚至还能见到造价不菲的瓷瓶。河岸下方,数百条船紧紧停靠在一起,有的是只容一人的舢板,有的大如拖船,船篷圆圆的看上去好像草原上的大篷车,全都没有涂颜色,和载我们过河的渡船一样简陋。许多船上满满地装着松木,木头被砍劈成柴火大小。有几十条船被压得吃水极深,载着稻谷或者还未去壳的谷粒、硕大的南瓜和江西的各种农产品。

这里住在水上的人可不少,这些船就是他们的家。大部分船现在还没有开始卸货,有的正在等着装新货,有的在一边卸货一边装货。船上的人吆喝震天;川流不息的劳工在石阶上摩肩接踵;警察身上的制服又脏又旧,只要见到这帮劳工稍有一点不规矩便会大声斥责,甚至拳脚相向;小贩们在镇子上大声兜售着自己的商品;孩子们有的嬉闹不止,有的在大声哭叫;一群群男人在敲敲打打,修补船只;还未完全长成的木材成堆斜放在河岸上,不停地有新料堆上去,旧料被搬走;野狗沿着河岸寻找能够果腹的垃圾,边走边吠,就连觅食的猪也在发出哼哼和尖叫。种种声响混合在一起,组成了一曲极具中国特色的大合唱,叫人一刻也无法清净。

主要的商业街上前店后居的房屋排成一行,一眼望不到头,一直伸到水面上,如同一群马被关进了过于短小的马厩里。街道就夹在这排房子中间,跟我在中国其他地方所见的街道一样狭窄,街上挤满了高声交谈的人,还有劳工们背着的各种东西。对于没睡好的我来说,需要打起精神,才能在推搡拥挤、匆忙杂乱的人群中穿行,不时还得侧着身子躲避嘎吱作响的独轮手推车,扁担挑的货物一不小心就会打到我的肋部、腰腹和腿上。

为了生存而努力,连一刻喘息的机会都没有,这不仅集中体现在声音嘈杂、行色匆匆却本性敦厚的人流之上,还反映在店家摊主扯着嘶哑的嗓子沿街叫卖的吆喝声里。街道两边全是店铺,一弗隆接着一弗隆。铺子前面没有隔屋,直接当街敞着。中国所有的瓷器都摆放在这里,每一种都有上百家店在争相竞卖。如果要说景德镇狭窄湿滑的石板街上反复叫卖的货品与中国成千上万其他城市的有什么区别,那么可能在于这里贩卖瓷器的店铺要更加普遍。但凡中国人使用的各色瓷器,店里一应俱全,堆得极高,一直到天花板。这是一个各色人等鱼龙混杂的地方,人人满身大汗,非得光着膀子才痛快,而向西不过一百英里的山顶小城牯岭,却充满了西方情趣,平静而安宁,二者简直有着天壤之别。

接待我住宿的是美国圣公会的岑牧师。他在教堂的住所正对着主街,店铺就开在前面低矮的隔屋里,与街道两旁鳞次栉比的其他店铺完全看不出任何区别。景德镇上的居民只有一个外国人,是一位法国神父,来自其他竞争教派,正好赶上出门远行,去乡下教区了。岑牧师说起英语来,感觉不仅在上海还在国外受过教育。我的那封介绍信为我赢得了主人的衷心欢迎,就算碰上美国老乡恐怕也不过如此。毋庸讳言,岑牧师和占绝大多数的华人传教士一样,生活方式完全依照中国人的习惯,用筷子吃饭,不过从不喝酒,有男性客人来家里的时候也不会要求妻子和几个女儿回避。

我的行军床和被褥在这里跟住在其他路边客栈一样必不可少。岑牧师的床是用竹板做的,下面支着四根竹床脚。床漆成红褐色,颜色很深,看来已经用了不少时日。这种竹床在整个长江下游地区都很流行。牧师教堂小屋的几个角落平时使用不多,所以积的灰尘比起他依旧沉迷于偶像崇拜的同胞们的店铺和家里,少不了多少。就算西方的传教士们向这些皈依者的领袖们灌输自己的宗教仪式、个人道德以及信仰——至少表面上能够做到这一点——有时甚至包括语言,却很难甚至根本无法让他们接受西方的物质生活观念。

虽然我的双腿曾经成功走过不少更加遥远的路途,没有遭遇任何不幸,可在江西炙热的石板路上连续长途跋涉了四天,还是让我不胜夏热的双脚长满了水泡,至少有12个,大小不一。我和牧师很快开始了对这座瓷城的探索,不过由于城里有禁令,每天下午四点之前禁止人力车在街上通行——禁令发布的原因很快就会揭晓——轿子又很难找到,我在这座铺着石板路的城里走街串巷时显然缺少某种体面与舒适。这里的每条街道都和主街一样狭窄,手推车发出刺耳的尖声,劳工扯着嗓子大声吆喝着,到处都是行人,一片混乱。挑夫们背着木头、烧坯、已经烧制成型的瓷器以及当地生产消费的其他东西,每前进一步都像是一场无休无止的战斗。

看了这里,似乎也可以理解美国上海领事馆会要求凡产自景德镇的运往美国的瓷器一律必须具备消毒证明了。整个镇子就像我在中国其他地方见到的,没有任何人、任何东西能够真正称得上“干净”。到处都能闻到粪尿散发出的臭气,还有那些很少洗澡的人身上的阵阵酸味。这些人住在破烂小屋里,皮肤上长着疥癣和烂疮,浑身是病,可能就是由于中国尤其是南方地区的不洁引起的。当地人除了过了缠足年龄的女孩,几乎个个都光着上身,患病概率当然要比西方社会高得多。人们完全无视最基本的卫生要求,住在热烘烘的小屋里。简陋的棚屋一间挨着一间,排在狭窄的街道两旁,就算白天也完全没有呼吸的空间。一到晚上,不管什么季节,家家户户都把门窗关得严严实实,将自己闷在泥瓦砖墙与粗糙的木板包围之中。

即便如此,就中国城市的情况而言,景德镇已经算相当不错了,照中国人的标准来看,也确实没有多少穷人,至少连一个乞丐都找不到。究其原因,在于这座城市是一座巨大的瓷器工厂,人们就算不以制瓷为生,也能够直接或者间接依靠瓷器来谋生。这座古镇沿河而建,长五英里,宽三英里。听岑牧师说,这里的30万居民中至少有80%从事这项当地的主要产业。即便“工厂”这个词在这里表达的意思和西方理解的不大一样,仍然有大约2000个瓷器工厂。中国依旧处于手工和家庭生产的阶段,许多这样的“工厂”不过是家庭作坊,就设在自己家中,条件极其简陋。

每条街上都摆着各种陶器,处于不同的烧制阶段。就连最大的陶瓷作坊也完全见不到现代化机器生产的影子,哪怕极少的资本都可以参与竞争。按照西方标准能够称得上是“工厂”的只有屈指可数的几座,在辛亥革命之前以御窑厂为最高规格,现在成了瓷业公司,相当一部分股份被督军、省长和其他军政实权人物控制。大多数商号或者家庭专于制瓷流程中的某一步骤,或者专门制造某一类瓷制品;而这里的工厂可以完成全部工序,这样调查起来省事许多,不用在拥挤吵闹的城里来回折腾,跑得满身大汗。

虽然外面的世界甚至就连中国人自己,知道景德镇名字的也不多,但景德镇出产的瓷器数量确实比昔日中华帝国其他所有地区加起来都要多。湖南有一个小镇也生产陶瓷,其他地方也有一些,但都无法产生大影响。真正的鉴赏家只要一提起中国瓷器,哪怕他或许并不清楚景德镇究竟在中国的哪个位置,但想到的必定是这座城市。按照当地人的说法,景德镇早在10—12个世纪之前就开始生产瓷器,那还是唐朝以前,一开始多少是出于意外。中国人最初做的是普通陶器,这种陶器在许多失落文明的墓葬中都有发现,因为机缘巧合才制成了瓷器,就此发展至今。中国各地至今仍然有人在使用某种介于陶器与瓷器之间的容器。这门手艺在相当长一段时间内一直集中在直隶省的定州,随着12世纪初契丹人来袭,宋朝皇帝南逃,陶工们也跟着逃亡,在今天的景德镇开始建窑。这里当时被称为昌南镇,不过在中国更改地名是相当常见的事情。中国人认为制瓷艺术达到巅峰要从康熙统治后期开始,经雍正一代,至乾隆前期,也就是从1690年至1770年。景德镇御窑烧制的御瓷成了不少大收藏家眼中的珍品。

这座古代皇家窑厂的经理颇有教养,一面张罗着十几个下属忙活工作,一面向我展示窑厂最为大气磅礴的产品。那些瓷瓶光彩夺目,几乎跟他一般高。店铺和仓库里还有更多珍贵的藏品,一件件巧夺天工、精妙绝伦,就算这些在中国的卖价一般不算高,可像我这样四处闲逛的三流作家也根本无力将景德镇工厂的这些传世之作买下带走。中国自1860年遭到掳掠以及义和团运动之后,大批精美瓷器流落世界各地。这些瓷器几乎全部出自这家御瓷厂,库房中不少最为精美的珍品上依旧印着“钦定御制”的字样。自清朝以降,满族贵族从富甲一方沦落到一贫如洗,再也无人有足够的钱财购买这些瓷器。

宋、明、清三代瓷器全都出自昌江之上这座略显邋遢的小城,当时工艺之高超足以令今天的制瓷人望尘莫及。这里不仅有建窑生产的明代酒壶,也有雍正时期的花瓶。前者用德化白瓷制成,壶嘴和壶柄形如蜥蜴,尾部分叉,而后者绘有清朝著名画家王时敏的微缩彩画。彩绘上的老子正坐在一棵松树下,背倚墨绿色的岩石,身着黄色长袍,轻灵飘逸,画工精细。“宫瓷”上画有巨龙,长有五趾,而非民间一般的四趾,以与皇家尊贵威严相匹配;另有装饰皇家龙纹的梨形花瓶,闪烁着迷人的孔雀绿的光泽。硕大的乾隆瓷盘上绘有千花图案,大小各异,葫芦形花瓶底色为墨绿色,中国人管这种颜色叫“茶末色”,上面画着一长串葫芦,带着叶子,并用金线勾勒出蝙蝠图样。乾隆粉彩宝瓶底色是豆绿,瓶上刻有叶状图案。而另一只乾隆时期的球状花瓶上绘着一轮红日,间蓝白两色,配以胭脂红云,瓶底图案碧浪滔天,白沫翻腾,一条五爪巨龙自波涛间腾跃而起,另一条则自云端降下。康熙年间的一口瓷坛以高浮雕手法绘有白龙一条,于碧波之上光彩夺目,外面镀上一层翡翠瓷釉,让人回想起景德镇昔日的历史荣光。18世纪早期,在督陶官唐英的管理下,一位名叫月轩的御窑下级官员烧制出一种瓷器。这种瓷器由玻化瓷釉制成,不仅可确保色泽透明,还能增加底色光亮。可惜,雍正皇帝虽然欣赏玻化瓷釉,却更为偏好白瓷的光洁,因此月轩并没有像自己期待的那样赢得盛名。无论是宝石蓝,还是令人难以置信的牛血红,或是那些令人啧啧称道的奇辉异色,这些珍品只能在昔日的紫禁城,也就是今日的故宫博物院以及最为精美的外国藏品中方可见到——无一例外,全都出自景德镇。

然而,我说这么多可不是要写一篇有关瓷器的论文,只想描绘一幅当地民风生活的草图,正是景德镇的人们为中国对世界做出了最引以为傲的物质贡献。这门手艺之所以在景德镇如此繁荣,在于制瓷的原料随手可见。一般使用的陶土有两种——祁门土与高岭土。借用中国人的话来说,二者好比瓷器的“骨”与“肉”。“骨”是因年代久远而脱落的岩石,见于地表,而“肉”则是能够用手捏磨的泥土。另有一种陶土用于上釉,还有其他一些必不可少的东西,例如取之不尽的松木。景德镇周边地区便有大量松木可用,鄱阳湖畔南康附近现在还能开采到高岭土。从高耸的五老峰向下眺望,只见红色的地表上露出一个个浅红色的圆点,那便是开采高岭土的地方;还能看见一艘艘船满载着高岭土,在湖中穿行。然而,这些原料的开采地点已经越来越远,现在有的要从远在四百里外的地方才能采到。“直到不久前我们还可以从附近采到所有的材料。”这位原御窑经理如是感叹道。不过,他口中的“不久前”三个字可是中国人的表达方式,指的可能是大概两个世纪前的事了。

陶土运到景德镇时被做成砖头的形状,纯白色或乳白色。人们将陶土弄湿,放进一个大缸里混合,手脚并用将这些被称作“肉”的陶土揉踩成面团状,然后放入铁皮桶内。陶工按照制作瓷器所需的分量从桶里取出一块黏土,拍在转轮上,再将一根棍子插进一个小洞,转动转轮,然后把棍子放在一旁,开始拉坯。拉坯的台子又平又圆,旋转起来产生巨大的离心力。台子就放在窑坑底下,陶工光着双脚,垂在坑里,通常用手来拉坯定型,用一根小棍或者其他简单的器具将边缘修刮光整。

待到轮子停止转动,瓷坯就等着入窑烧造了。看着陶工用双手熟练地拉出想要的形状,让人觉得或许陶土也有了生命,却不曾料想这些陶工也不过是劳工,成日打着赤膊,拿着和普通体力劳动者一样的待遇。我曾经拍摄过一位老陶工,就这样坐在昔日御窑的转轮前。不单他在那里坐了整整一辈子,就连他的祖辈也是这样世世代代工作,因为制瓷业的每一个环节都讲究父子相传。虽然这位老陶工拉坯时轮子转起来的速度非常快,但我用了定时曝光,因此转动拍得一清二楚,从照片上看来仿佛纹丝不动。虽然用一根带子便能同时拉动好几个“轮子”,从而减轻工作负担,加快进度,可拉坯的方法自唐代以来基本上就没怎么变过。

在大一点的窑厂里,这种工作主要是在院子里露天的工棚之内进行的。由于瓷盘拉坯通常由手工完成,因此会被摆放在木板上——大的板子上放大的盘子,又长又窄的板子就放一长列普通瓷碗和类似的瓷器——在阳光下晾晒。待泥坯稍硬一点,这些“素坯”,也就是还未经烧制的白色盘子便可以上釉了。小盘子在釉水中浸一下,大的就用一个简易的锡制吹盘将釉吹上去。接下来恐怕是全部工序中最有意思的一个环节,将这些上了釉的松软“素坯”送入烧窑。这样的烧窑在景德镇有一百多个,以前的御窑和其他一些较大的窑厂都有自己的烧窑,其他的主要服务于那些家庭作坊,因为后者没有条件自己烧。

神情木然的劳工们拿上两片又长又窄的板子,光光的膀子上一边扛着一块,转身就走。那些器皿已经被太阳晒得发干,在板子上的摆放间隔较宽,大一点的坯体还会从板子边缘冒出来。劳工们有时得挑着这些半成品碗碟穿过人潮拥挤的街道,走上老远一段路。在景德镇穿街走巷,这样的活儿换成容易紧张的人可干不来。比起这里的街道来,西方市中心最拥挤的地段也只能算行人稀少。我们大可推测,这成百的光着膀子的劳工,自祖辈起就干着挑素坯去烧窑的活儿,正是这个行当让他们变得沉默木讷。

夏天是制瓷业的旺季,中国几乎没有哪座城市看起来会比景德镇更加忙碌。狭窄的巷道里人潮汹涌,街旁是无尽的店铺和窑厂。劳工们有的扛着木头,有的担着木炭,有的挑着圆形的大缸,里面装着等待烧制的陶器,有的背着要送给陶工们的饭菜。他们就这样挑着形形色色的担子,不停地跑着。最后,大多数人会在窑前碰头,正是这样一群人让这些事真真正正成了一份活计。运送素坯的劳工世世代代都干这个,早就练得手脚麻利,机敏灵活,每每遇到危险总能凭借丰富的经验化解。

有时眼看两边的货物都要遭殃,他会将一边板子的前头翘起,同时迅速降低另一边的木板,逢凶化吉,如有神助。运素坯的劳工以前还流行玩一个把戏,故意往有钱人身上撞,比如外国人。在景德镇,当然所有人都会同情做瓷器的一方,陌生人如果碰上这种事情,只能自认倒霉,赔钱了事。这些还未烧制的素坯其实价值并不高,全部烧成的概率也很低,赔偿的时候却要依照已经烧好了的成品价格,绝对是狠赚一笔。然而,中国现在好歹在某些方面还是进步了一些,虽然真正的意外仍然时有发生,可这样的把戏现在已经很少能够见到。可能正是因为对运送素坯会造成障碍,因此景德镇只在下午四点以后才允许人力车通行。当然,从舒服和高速的角度来看,这些人力车确实也没有必要出现。

数以百计的劳工每人肩上挑着两捆被扎成三角形的木头,所有人都在“嘿呵!哈呵!”地喊着,和长江流域各省劳工喊号子的方式一模一样。这些人与数百同行,聚集在瓷窑门前。运送一次烧窑耗费的木头需要一千名挑夫,一个大窑一天要烧掉15万磅木料——一切都按照重量计算,就连瓷器的搬运与税收也不例外,而木头必须是松木。方圆一百英里之内的木材在不断消耗,随着森林遭到砍伐,木料的来源地也开始变得越来越远,直至今日要靠船从很远很远的地方运来,因而变得极其珍贵。如果景德镇的居民烧松木来生火做饭,那会被罚款。事实上,人们在附近的山上轮流种植木材,因此尽管整个城市里已经完全看不到绿色,却依旧坐落在青山环抱之中。可见,中国人也有先见之明,懂得对森林的毁灭性破坏做出弥补,这样的例子着实寥寥无几。

周围不远处其实蕴藏着大量的煤,但一方面人们自古反对在地上开挖,这种思想在这个内陆地区依然十分盛行,另一方面烧煤也会使瓷器变黄。因此,每天晨曦初露时,都会看见成百上千背木头的劳工从岸边辛苦走上来,背着用竹制的三角形架子前往窑炉,里面装满了砍成柴火长短的松木,每一捆上都插着根小木片,上面写着字符,作为标记,计算有多少根木头。直至日落黄昏,这些人仍然在喊着号子,穿行在人头攒动的街巷间。

大多数瓷窑长50英尺,宽12英尺,中间有一个拱形的窑顶,高约八英尺。这些建筑修得相当随意,只是用土砖垒起,没有使用灰泥砂浆加固。所有物件在烧制之前都要先放进一个容器里,即匣钵,呈圆柱形,耐火烧,上面有孔,里面的空间足够让摆放在一起的瓷器不会粘连。趁着瓷窑还冰冷,数百劳工把这些匣钵运到窑炉口并堆放起来,一个叠着一个,从泥土地面一直堆到窑顶,将整个窑室堆满,差不多有600列,只剩下一小块地方烧木生火。窑门上只留下一个小孔,两英尺长,三英尺宽。木材就从小孔里投入窑内,消耗之大远非外人能知。松木燃烧旺盛,能够产生骇人的高温,一次烧窑轻易便可烧掉一片树林。烧窑通常持续36个小时,一年大概烧60次,之后便要重修瓷窑。运送柴火的都是普通的劳工,但瓷窑老板在这一行中却地位颇高,像船上的领江一样,当班时绝不打盹,待到烧窑结束后才能回家,好好休息上几天。这几天时间是用来清窑的,待到窑内冷却,又可重新装填烧造。和中国的不少事情一样,烧窑人的方法虽然原始,却十分管用。比方说,烧窑人为了检测窑温是否合适,会向投柴口吐唾沫,如果唾沫像一簇棉花一样弹回来,那么就没有问题了。

烧窑人的方法或许并不像专家预测的那样有效,一般说来,会有三分之一的产品在烧制过程中出现问题。一年下来,景德镇各个瓷窑中因出现粘连而被迫丢弃的瓷器形形色色,多达数百万件。有时整个烧制过程出现了偏差,这就意味着将损失3000—4000鹰洋,这对于当时的中国来说,是相当巨大的。顺便说一句,中国人似乎不太擅长烧制带把手的瓷杯。因为把手需要做得非常轻巧,不然就会在烧制过程中把杯子压弯变形,破坏对称性。如果你非得买带把手的瓷器,那就不可能买到景德镇最好的瓷器。

由于没有任何预先的准备措施来处理残片次品,因此大批烧坏的瓷器被随地丢弃,残片在整个镇上和河岸堆积如山。高耸的河岸就像一幅镶嵌画,全是过去几百年来的次品与残品。用土做成的匣钵顶多用上两三回就得扔掉。每一个盘子都必须放在一个用黏土做成的小圆碟子上,城里烧制的器件多达数百万。到处都是摔碎的或者没有做好的陶器,就像未能付诸实现的点子一样弃之遍地。河滨长长的一线几乎全都由毁坏的陶瓦罐子组成,像一座座小山,一般高在20英尺左右。有的做工其实相当不错,只不过某个点与匣钵粘在了一块,要么就是掉了点色。每次遇到洪水,瓦罐陶片都会被冲进河里,以至于枯水期难以行船。此处的河床一直延伸到下游鄱阳湖的入口,全都覆盖着来自瓷窑的碎瓷片。黏土圆碟因为更容易被水冲走,尤为多见。

事实上,今天的景德镇是在成片的瓷片废墟上建起来的,埋藏的是多少世纪以来制瓷工匠们留下的残品。一个人在这里若想干出点名堂来,就非得从前人留下的失败遗迹中掘地数尺才行。房子、院墙,就连地基,也都由破损的陶器做成,总是可以见到中间露出来的碗勺残片。景德镇虽然作为江西的第二大城市,仅次于省会南昌,却没有城墙,原因也许在于城墙会极大妨碍人们的行动自由。不过,就算景德镇真的需要,那么这道城墙即便不是全部,也很可能大部分会由那些已经破损的、无法挽回的瓷器组成。

与这个昔日中华帝国的其他地方不同,景德镇找不到修补瓷器的人。若是在其他地方,就算是碎了的碗碟或者灯罩,也会有人修补。这些人走街串巷,发出特有的吆喝声,然后选一处城门前的空地,坐等着人们去那里找他。补瓷人在碎片的两面钻出一串小孔,用的钻头还是用绳子牵动的,年代之久远颇带点史前文明的遗风,接着,他在小孔中分别按入几颗小小的铜铆钉,这样只有一面能看出瓷器有裂缝。干这一行的收费低得离谱,不过只有在传教士或者其他外国人家里,才会见到补过的碗碟多于完好无缺的。这是因为这些人在中国住了大半辈子,条件有限,尤其是那些从国外带来的瓷器很难买到新的,有些补得就像用铆钉做的拼图一样。

而在景德镇,补瓷匠是没法谋生的。且不说烧窑时损坏的大量瓷器,其实还有不少烧好的瓷器出窑以后发现有瑕疵。有的是不对称,拼接不紧密,或者是在行家的眼中有其他的问题。这样的瓷器在景德镇主街两旁的店铺里成列堆放着,一直顶到天花板。这些奇形怪状的瓷器就这样摆放在店里,数不胜数。当地人都知道这些是便宜货,真正的上品会好好收在里头,从不轻易示人,以防不测,只有碰到那些明显懂得辨别好坏的行家才会拿出来见识见识。外国人在牯岭的建设对景德镇来说是个天赐良机,给了那些小商小贩一个巨大且便利的市场,使蜂拥到山顶的避暑胜地的商贩们能够将这些带有瑕疵的产品以正品的价钱卖出去——当然,对象都是外国人。位于鄱阳湖口的这座长江港口城市,就连路边的小贩都在向那些粗心大意、不明真伪的游客兜售这些广为人知的“九江瓷”。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|