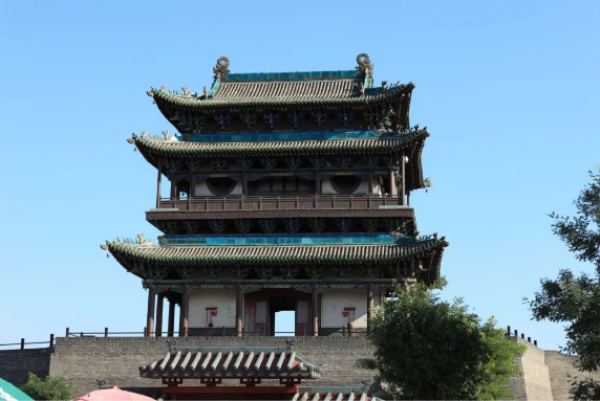

今年年初笔者到上海近郊的一处古镇参观,看到一个崭新的“明代”石牌坊。其崭新明晰的轮廓无疑告诉我这是新建的,但正中“明万历……立”的大号铭文却告诉我这是个“明代”作品。身上看不到丝毫能表明它是个现代作品的铭文,只有在牌坊一侧很不明显的角落里才有一块小小的石碑,以模糊难辨的文字说明它是近年来新建的。它到底是不是个应该诟病的赝品?

很多建筑遗产从业者也许不认为这是个赝品,因为它是1970年拆毁的,还留下历史照片之类大量资料,根据这些确凿文献重建出来的东西,应该说在反映原有形式等方面还是有很高的精确度,是“真实的”。但这并不能说服很多人仍将其视为赝品,视为一种造假。原因很简单,当我们说这是个明代牌坊时,它就不是“没有建筑师的建筑”,而是有作者的,其作者就是“明代”,它是件明代的作品;而如今重建出来的东西,无论形式、结构、材料、工艺和原先多么一模一样,也只是我们这个时代的作品。

明代这个作者早已故去,原来的工匠也早已故去,时光这个最强有力的、任何物体都无法逃脱其影响的作者留下的“作品”痕迹也已经随着它的拆毁而失去了。而当我们原模原样将这个牌坊重建出来,让人误以为这是明代的牌坊时,事实上就是把我们这个现代作者的作品混淆为前人的作品。这其实和仿造一件唐三彩,令人误认为它就是唐人亲手做出来的真迹没什么两样。

我们常说建筑遗产是独一无二、不可再生、不可复制的,但这并不是因为不可能原模原样的重建,而是因为原本创造出那些建筑的作者已然不可复活。这也正是《威尼斯宪章》第三条强调的:“保护与修复古迹的目的旨在把它们首先作为艺术作品,其次作为历史见证(nolessasworksofartthanashistoricalevidence)予以捍卫。”之所以把艺术作品放在首位,是因为在这之前的史实性修复(restaurostorico)理论认为,只要根据确凿的文献进行重建,在保护学理和伦理上就足够了。这常常导致了不加说明,没有可识别性的重建。

由于不了解背后的理论基础,某权威官网上的《威尼斯宪章》把这一条最核心的后半部分译成了“把它们既作为历史见证,又作为艺术品予以保护。”这种重要的次序颠倒导致我们在建筑保护里常常把保护对象看成可以再生、可以复制的文献资料;而且“艺术品”而非“艺术作品”的翻译,又令我们只是将保护对象看成一种无主的、只是好看的东西(object),而不是特定作者通过劳作(work)创造出来的作品(work)。这种本质上的误解使我们长期以来缺乏作品意识,只是把重建或修复当成文本性的重抄,所谓的真实性只是抄写得是否走样而已;导致我们认为重建出来的东西仍具有和以前一样的价值,甚至由于更崭新鲜明、更完整而价值更高。当我们说一个建筑是某某时代的建筑时,最看重的难道不是“某某时代”这个作者吗?

对于毁佚的建筑遗产,广大民众有将其重建出来以便恢复并维续特定社会记忆、情感、身份认同或城镇景观的需求。无论是必要的整补式部分修复,还是以往被“权威遗产话语”忽视的各种民众性、景观性整体重建需求都是合理的。但这应该和《威尼斯宪章》首先看重的作品意识并无冲突。作品意识首先是种道德上的诚实意识,是将修复、重建出来的东西当成我们自己的作品。只有有了这种意识并将其清晰、不误导地体现出来,才具有可辩解的道德性。

事实上,我们近几十年来相当多的修复和重建完全没有任何可识别标识。只有当我们有了作者意识和作品意识,才会明晰认识到修复或重建出来的东西无论有何种价值,都和以前不一样。只有具备了这种意识,我们才能真正尊重、珍惜保护对象,珍惜虽然糟朽但仍可用稳固、加固的方式最大限度挽救的部分,而不是积极替换、重建,即目前流行的“拆除性保护”。

充分体现作者意识、作品意识,唯有这样,才能避免拉斯金在《建筑的七盏明灯》里的谴责:“是个彻头彻尾的谎言”;才能真正珍惜保护对象的每砖每木,才能像拉斯金所说的那样:“像算计王冠上的珠宝那样算计老建筑的石块;像看守被围攻的城门那样看守它。”

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|