巴渝之地从古至今,记载于史书的五次大移民,极大的影响着这块位于西南边陲的土地。今天的重庆土著们实际上早经过了数次大换血,和遥远的巴人祖先隔断了千丝万缕的联系。然而不管是关中移民“实万家”、江淮大乱衣冠南渡还是“江西填湖广”之后“湖广填四川”,以及八年陪都政府西迁,来自各地于此落地生根的人们带来了千万种不同的传统习俗与生活方式,经过了巴山渝水的洗礼,悄然改变了曾经的模样。

我们在今天巴渝大地上看到的城市、乡村的建筑中,不乏魏晋南北朝隋唐时期,北方秦陇文化特色的抬梁式建筑,也看得到魏晋南北朝以来,经入巴蜀的撩人们传入的干栏式建筑,当然更少不了元明清以后南方移民带来的穿逗式民居。现今散布在川东岭谷之间的中国建筑巴渝碉楼,经历明清之后造型变得更加复杂多样,移民换血带来的影响蔚为深远。

巴渝地区多为山地,本地民宅依山而建,布局灵活,没有中轴线限制,也没有院落的概念,和讲究中正的中原文化差异很大,而碉楼的出现却非常强调其在民居中的附属地位,带着北方文化的明显烙印,清末民初之后大量修建的碉楼中又清晰可见来自闽粤赣地区的传统和西洋风味的格调。

巴渝碉楼产生源自远古时代的战争需要,而秦汉时期纳入中原政权管辖之后,更得到了进一步发展。秦代开始就在使用多层建筑“角楼”、“望楼”,位置一般设在城墙转角部位,其功能与平面布局、空间处理、外观造型都与今日的碉楼类似。秦灭巴蜀后,张仪将其引入巴蜀,在城墙上“造作下仓,上皆有屋,而置观楼,以射兰”。两汉时期的牧马山东汉汉砖画像中,大型庭院图里可见观楼成为住宅设施的一部分,位置考究的立于一侧,对后世碉楼安置位置做了典型示范。

明清以来的碉楼遗址和文字记载就更加丰富,清初吴焘《蜀游日记》载川内“多碉楼围以雉堞,皆避乱者所居”,川内出现了越来越多的碉楼,并且从军事防守逐渐转为民居使用已经成为山居标配。四川筑碉之风在清代后期大盛,匪患猖獗和白莲教起义使得官府大力支持是主要原因。

清嘉庆到同治、光绪年间,政府都在设立乡兵、举办团练,“修建土堡,互为策应”,同时将沿海土堡防贼之法推广到内陆诸省,更鼓励“自卫身家,籍可保全地方,以辅官兵……选公正绅士,实力兴办,务使观不掣肘,民悉同心,城市乡村,声势联络。”不断受到土匪流寇滋扰的四川从官府到百姓更加借修筑碉堡加强防守。

清末民初时期,军阀混战,民不聊生,社会更加动荡,筑碉已经不限于官方和地主,只要稍具财力的民众都纷纷加强防御,以期保卫自家人身和财产安全,碉楼进一步从官方和地主富户的军事防御建筑成为巴渝民间住宅的常见形式。

随着巴渝碉楼与民居建筑融合,碉楼在外形上也完全吸纳了巴渝民宅简单清逸的特征,减退了中原军事建筑坞堡、望楼的雄浑,也大大弱化了客家土楼追求的齐聚共屯的气势,更多的体现出普通民居的家常趣味,其内部构造近似客家土楼布局,但建筑形态明显偏小,充分适应川内“父子异居,自昔即然”、“子大娶妇,别栏而居”的民俗,满足“异居”背景下的小家庭住宅使用需求,涪陵大顺乡明家瞿九畴宅、武隆刘汉农碉楼等大型碉楼等都是保存完好的精品。

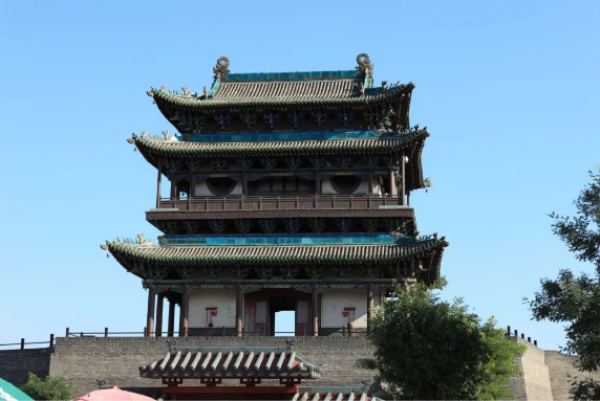

巴渝民居建筑受传统思想的限制和束缚较少,不拘法式,在适应复杂地形地貌,灵活多变而又用料精省,民居外观以“青瓦出檐长,穿斗白粉墙,悬崖伸吊脚,外挑跑马廊”为特色,碉楼虽为民居的附属部分,但已经发展到和民居形成统一协调的风格,常见的构造是以青石为基,夯土为墙,素瓦出檐,占据的位置也时常多变,不拘一格的同民宅联系,但作为一个单独的军事防御体,碉楼又在空间和结构上保持者与住宅的独立,灵巧生动的风格在中国四大碉楼中别具特色。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|