公元670年至849年,吐蕃鼎盛时期,其势力曾一度攻占大唐长安,后占据河西走廊及安西四镇,历史有百余年。在这期间,吐蕃建筑文化对当地建筑活动有何影响,吐蕃在河西走廊是否留下建筑遗迹?这一直是一个未解之迷。

在2017年12月隆冬季节,西藏建筑文化学者徐宗威先生就这个问题,在河西走廊及敦煌莫高窟做了实地调查和研究,并提出初步研究结论,揭开了这个历史之迷。专家组走访了武威、张掖、酒泉、嘉峪关、敦煌等河西走廊地区古时重镇,拜访了敦煌研究院,查阅了敦煌历史遗卷等文献资料,观看了莫高石窟,特别是中唐时期与吐番占据河西走廓地区关系密切的部分洞窟,对这个问题做了调研,希望找出问题的答案。

徐宗威介绍说,这次考察的基本结论是,河西走廊没有留下吐蕃建筑遗迹,其建筑文化影响有限。虽然在敦煌历史文书中有吐蕃册卷,在莫高窟壁画中有吐蕃赞普礼佛和问疾图,有藏族长袖歌舞图。但这都不能说明河西走廊有吐蕃建筑的遗迹存在。对这个结论我们可以从考察的八个方面做出进一步的分析:

1、寺院布局

河西走廊寺院众多,在走访的武威大佛寺、鸠摩罗什寺等寺院中,可以清晰地看到中原地区寺院轴线和对称布局形式。在瓜州开元寺(当地人称塔尔寺)遗址,寺院建筑初建于唐代。现虽已坍塌,但仍可看到寺院建筑的轴线布局,及均衡布置于东西两侧的钟楼、鼓楼建筑的台基。在莫高石窟众多的壁画中,对寺院和城廓的描绘(见莫高窟壁画寺院图),仍充分反映着中原地区寺院和宫殿建筑轴线和对称的布局形式。

西藏地区的寺院建筑布局,多为分散或自由布局形式,主要佛殿措勤大殿建筑居中,其它扎仓、护法神殿建筑散落于周围。这样的布局形式,是因早期吐蕃建筑遵从古代宇宙观,有当时建造的大昭、桑耶和托林寺等为证。后期,萨迦政权建立后,强调宇宙性空佛教观,世事无常,无我无法,放下执着,寺院和宫殿建筑布局追求随意自然,有萨迦、丹萨替、甘丹寺等为证。但是在河西走廊和莫高石窟壁画中均未看到寺院分散布局,随意灵活的布局形式。

2、殿堂平面

河西走廊的殿堂建筑平面多为矩形、圆形、多边形等居多,与吐蕃时期的建筑平面相同或相似。但是吐蕃早期殿堂建筑平面,与河西走廊地区有比较大的差异。河西走廓地区的开元寺,大佛寺,其主殿和配殿的建筑平面都是以矩形为主;而吐蕃时期的寺院殿堂,如大昭寺的觉康大殿平面,是印度的毗可罗式(亦称支提那式)形式。即在殿堂内的三面墙体,分别修建有与大堂相连的洞室,形成殿堂主要建筑空间与若干佛殿相连的平面。

河西走廓寺院殿堂及莫高石窟营造中,没有这样的殿堂平面。部分洞窟殿堂的开凿形式,虽然与毗可罗式相近,在洞窟大堂周围的三面墙中间开凿有祭台和佛龛(当地人称四壁三佛龛),但毕竟不是一个与其它佛殿相连的佛堂,而只是凹进墙面的一个佛龛,是佛堂中的佛龛。所以还不能说莫高石窟的殿堂平面就是毗可罗式(支提那式)平面。

3、结构形式

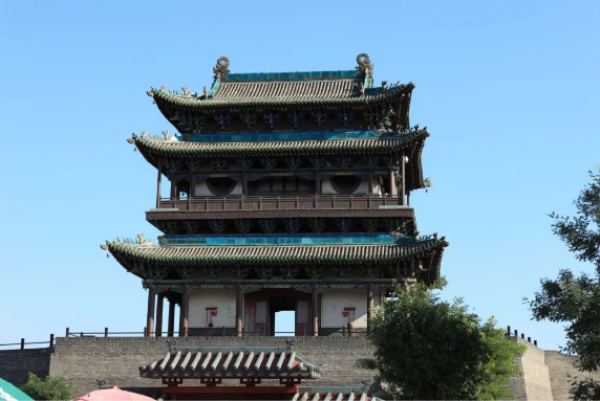

中国建筑作为世界三大建筑体系之一,其木构体系当为核心之特征。屋身框架、屋顶结构、榫卬构造等对木构的应用和技巧可谓炉火纯青,无以复加。在中国南方和北方的古代建筑中,均可感受到其灿烂无比的魅力。河西走廊的武威文庙、嘉峪关城、大佛寺院等历史建筑的木构形式和做法亦令人惊叹称绝。

莫高石窟有大量壁画充分反映了中原地区建筑屋顶、飞檐、斗拱等中国建筑的木构体系特征。而吐蕃建筑虽亦为土木建筑,但其结构形式多以柱网结构为核心特征。吐蕃建筑用土石夯筑做墙,墙体收分独立存在,四面墙体的中间立柱,其上加梁托起屋面,此结构形式在吐蕃时广泛使用,一直到西藏和平解放时仍在使用(见布达拉宫壁画)。中原地区与西藏地区的建筑结构形式,在建筑承重、木架形式、榫卬构造等方面有着本质的区别。正因为结构形式的区别,对房屋数量的称谓,在西藏地区称有几柱间(有几根柱子为有几间房),中原地区称有几开间(有几开间为有几间房)。考察期间,在河西走廊地区没有看到吐蕃结构形式的房屋,包括在莫高石窟的壁画中也没有看到。

4、塔柱做法

莫高石窟大、中型洞窟的开凿中采用了“塔柱”的做法。这对石窟承重,结构安全起到很好的作用。当地人又称为中心柱。起初,看到这个塔柱的做法,以为总算找到了吐蕃建筑的影子。因为早期吐蕃建筑,特别是寺院建筑,遵从古代佛教宇宙观,认为世界是有三界的,并且是由世界中心和四大洲和八小洲组成。在建筑实践中追求世界中心的营造,并通过坛城(曼陀罗)形式追求宇宙三界的建筑氛围。吐蕃时的托林寺、桑耶寺、大昭寺的营造都力图体现这一佛教思想,并认为每一栋建筑,包括一顶帐篷都可以理解为是一个世界的缩影。房子和帐篷中的柱子就是世界的中心,沿着这个中心可以到达天界(无色界),沿着这个中心也可以到达地狱(欲界)。莫高石窟的佛堂也可以被理解为是一个世界的缩影,而这个塔柱,由地而生,直入穹顶,自然可以想像为这个世界的中心。但是,反复看过后,如果把塔柱看成是世界的中心,并将佛堂看成是一个坛城(曼陀罗)的缩影,未免觉得有些牵强。

因为在吐蕃时期,桑耶、托林等寺院按照三界观及坛城(曼陀罗)构想建造的建筑,都是很具像的。比如桑耶的乌孜大殿,是一栋建筑表现世界中心;而莫高石窟的塔柱,早期完全是承重结构的一部分,位置在佛堂靠后。晚期,将塔柱与佛陀背屏做了结合和处理,有的洞窟塔柱做成倒锥形,模仿佛教须弥山,绘有中原屋舍和佛教人物造像。虽然做得很巧妙也很艺术。但是这与吐蕃对世界中心和坛城的追求和做法,还是有比较大的差异。如果将莫高窟的塔柱说成世界中心,但位置不在佛堂中心;将祭坛说成须弥山,但周围并无表现四大洲和八小洲等建筑空间。因此,莫高窟中的塔柱和须弥山做法,不能说就是吐蕃建筑或建筑文化的遗存。只能说它们表达了中原地区僧众对佛教的信仰及方式。

5、屋顶做法

河西走廊寺院、府衙和其它历史建筑以坡屋顶见多。莫高石窟的窟顶采用了以『人』字形和『方斗』形居多的内嵌屋顶,显然是当地和对中原地区歇山式、硬山式等屋顶形式的模仿,而不是吐蕃寺院、宫殿屋顶的做法。在西藏历史上的卫、藏、阿里等地区,建筑大多采用平屋顶形式,在吐蕃时期修建的布达拉宫和大昭寺、小昭寺建筑都可以看到平屋顶的做法。靠近喜马拉雅南坡的林芝地区有坡屋顶建筑,但也只是干栏式建筑,下面是木架基础层,上面是遮雨的坡顶层,应为原始状态的建筑形式。莫高石窟中的人字形等内嵌屋顶与吐蕃平屋顶做法是相悖的。而这种相对原始的干栏式建筑屋顶更不可能为彰显高贵而用于佛堂之上。虽然,今天可以在西藏地区看到建筑上的金顶(坡屋顶)的做法,但这始自元朝萨迦南寺八思巴殿加建金顶之后才陆续修建的。布达拉宫上面的几个金顶也是在清朝时期为五辈和以后数辈达赖喇嘛修建灵塔而陆续加建的。

莫高石窟有部分洞窟修有藻井,但不太可能是吐蕃传来的做法,而是模仿中原地区宫殿建筑中藻井做法。东汉时,张衡作《西京赋》就有「蒂倒茄于藻井,披红葩之狎猎」,就写了藻井。中原地区帝王或尊者宫殿宝座上方修有藻井,以示尊贵。吐蕃时期,如果少数宫殿和寺院建筑做有藻井,早期模仿印度,后期模仿中原。

6、佛龛做法

供奉佛陀是莫高窟众多的石窟中贯彻始终的主题。但大大小小的洞窟中供奉佛陀的祭坛,以中原地区砖砌形式、凹形平面为主。由于采用阙的形式,早期河西走廊地区的佛龛多为阙龛,莫高窟的壁画中有比较多的阙龛。自西周以后,中原地区阙应用广泛,有了城阙、府阙、宅阙,以示高尊,区分贵贱。

在西藏地区寺院建筑中,佛陀祭坛,土石砌筑,以矩形平面为主,佛龛形式更为简洁、质朴,未见使用阙龛的形式。极少殿堂的佛龛,取吐蕃建筑中柱网形式的一对柱与弓木(见右图),镶嵌佛龛的背屏中,制做木质的龛套,并吸收中原地区佛龛雕画吉祥八宝等加以装饰,以示对佛陀和众神的敬重。在河西走廊古代建筑和莫高石窟中未看到吐蕃佛龛作法。

7、佛像供奉

在莫高石窟的佛像供奉和形式上,与吐蕃时期的佛像供养有比较大的区别。在莫高石窟及河西走廓地区的主要佛殿中,佛像供奉规范和定制,如大佛寺,通常主殿是释迦或三世佛的塑像,在莫高石窟佛殿主供佛是释迦与弟子迦叶、阿难、菩萨及天王塑像。这反映了佛教传入中原地区早期的佛像供奉形态。但在西藏地区,佛像供奉可谓变化和灵活。如大昭寺,虽然“觉康”主殿供有佛陀释迦和菩萨塑像,但在主殿内的其它神殿中,还供有松赞干布、文成公主、圣贤三法王、寂护、莲花生、宗喀巴及八大弟子、班丹拉姆、马头明王、度母及二十一化身塑像。虽然这些造像有些是后期塑造和摆放的,但仍可以反映出早期佛像供奉和摆放的形式。莫高窟佛像和吐蕃佛像的制作手法基本相同,但从莫高窟佛殿规范和定制的佛像供奉形式上,很难判定有吐蕃建筑文化的影子。

8、墙体作法

吐蕃建筑的一个重要特征是墙的做法。基厚、收分、边玛是吐蕃筑墙的主要特点。墙做得很厚,楚布寺大殿的墙基础有4米厚,布达拉宫墙基础有6米厚。因为完全用渣土和碎石夯筑,没有钢筋水泥,为保证稳定性,墙体需要向上收分,比较大的收分有15度角。为再减墙体荷载和保证稳定性,在女儿墙部分用荆草做边玛墙。吐蕃建筑的窗做成梯形窗洞,上窄下宽,亦增强了建筑的稳定性。在河西走廊寺院和其它历史建筑中,以及莫高石窟开凿中,没有发现营造中有收分墙、边玛墙、梯形门和窗以及柱网结构等这些吐蕃建筑的基本原素,在莫高石窟的壁画中也没有看到这些反映吐蕃建筑基本原素的房屋壁画。虽然在甘肃的天祝县和甘南地区,这些吐蕃建筑的基本原素仍然是今天建筑实践的鲜活语言。但这些地方毕竟是藏族世代生活的地区,与当年吐蕃在河西走廊的营造活动应无类比之处。

此次考察的结论,“河西走廊没有留下吐蕃建筑遗迹,其建筑文化影响有限”。这八个方面是对这一结论作了一些技术上的肤浅分析。为什么在河西走廊和莫高石窟没有留下吐蕃时期的建筑和建筑文化?为什么会有这样的结论,徐宗威就历史文化背景做了进一步分析。

第一,吐蕃在河西走廊的时间较短。吐蕃攻占安西四镇,在670年至849年,大约有180年,期间多有得失。而以敦煌为中心辖治河西走廊,在776年至849年,仅73年时间。在比较短的时间内,在河西走廊地区大量修建吐蕃风格的宫殿、寺院、衙府、民居等建筑可能性不大;或将吐蕃建筑与中原建筑融合,在河西走廊地区形成藏汉结合的新建筑形式也比较困难。当然,不排除在当时曾建造过少量吐蕃夯土房屋,但历史上河西走廊争战不断,即使只考虑时间因素,在千年之后的今天,那些建筑也早已消失在时间的长河中。

第二,当时中原科技文化优于吐蕃。吐蕃崛起正值中原唐朝兴盛时期。中国有5000年辉煌灿烂的文化,中原地区始终是这一文化的精髓所在。至唐代时中原地区经济繁荣、社会进步。唐时的社会制度、农耕技术、科举考官、诗文画作、博唐数理、房屋建筑都属世界领先地位。特别是营造技术,中国建筑已经十分完善,其木构体系、梁柱做法、榫卬形式、砖瓦烧制、建筑规制都达到了世界先进水平。而这些在当时的吐蕃是不具备的,建筑技术是相对落后的。吐蕃时期的建筑中,可以看到搭建梁柱,虽有弓木,没有榫卬;可以看到渣土筑墙,虽有石头,但也只是河滩上的毛石,没有加工过的条石、块石。在这样的背景下,吐蕃在河西走廊的营造活动,不可能摒弃中原地区相对先进的建造方法,而承用相对落后的建造方法。

第三,吐蕃占据河西的要务是税收。吐蕃攻占河西走廊时,其治理之策主要有三条,对地方原首领继续委任封官;将百姓收列为编民;收取田亩和牛羊赋税。三条的核心是税收。吐蕃时期,在统一青藏高原各部之后,又继续攻占了青藏高原的相连地区,克什米尔、新疆南部、河西走廊、南诏大理等地。各地民族不同,语言不同、信仰不同、文化不同。吐蕃占据后只能继续依靠当地旧官,获取税收财富,以维系其迅速扩张的势力版图。从河西走廊的建筑活动看,工匠是当地的,建材是当地的,营造技术是当地的,兴办建筑活动,只能使用当地工匠和当地技术与建材,吐蕃建筑方式和方法只能暂且做罢。

第四,佛教在当时的吐蕃并未兴盛。吐蕃崛起是在唐盛时期,松赞干布是吐蕃(悉补野部落)的第三十三代王。其前28代王笃信本教,并请有本教国师。到松赞干布之后的11代王,也只有三位王(西藏历史书称吐蕃三大法王)是崇信佛教的。最后一代王朗达玛也是因崇信本教,毁灭佛教,而使强盛200余年的吐蕃瓦解崩溃。

面对大唐佛教兴盛的局面,占据河西走廊地区的吐蕃势力,未必会放弃本教而弘扬佛教,在当地兴建新的佛教寺院。而只能顺其自然,不置可否,依势而为。在这一时期,莫高窟新开凿的石窟比较少,只是对占据之前一些尚未完工的石窟,做了续建,使之完工。这应当是一个佐证。

在河西走廊的考察行程中,未看到吐蕃兴建的藏式或者汉式寺院建筑。虽然在莫高窟、大佛寺、百塔寺等处可以看到巨大佛塔,但那也只是从印度佛教传来的佛塔形式,而不能断定是吐蕃建筑文化的遗存。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|