所谓“扬州八怪”,指清康熙、雍正、乾隆三朝曾在扬州卖画的一批“怪”画家。“怪”,主要指他们的绘画风格与当时的正统画家有所不同,也指他们的思想行为与当时的习俗不大一样。

当时,两淮盐利甲天下,扬州是两淮转运使的驻地,盐业极盛,盐商鳞集。漕运和盐业,使扬州具有特殊的地位,成为东南一大都会。

全国各地的许多文艺人才,被扬州的繁华景象吸引而来。以绘画来说,据李斗《扬州画舫录》记载,从清初到乾隆末,扬州本地的和从外地来的知名画家,达一百数十人。各有擅长、风格不一的画家们,聚集在扬州,争奇斗胜,各显其能,从而使扬州画坛盛极一时,名闻中外。

既然扬州是一个商品经济发达,出现了资本主义萌芽的城市,经济生活中的进步和变革,反映到文艺生活方面,人们也不满足于陈旧的一套,而要求变化,渴望创新。正是在这种历史条件下,扬州画坛上出现了一股革新的潮流,石涛是先行者,“八怪”是主力军。

当时,山水画方面以娄东派、虞山派的势力为最强,但扬州不是其主要阵地;花鸟画方面以常州派的势力为最大,扬州也不是其主要阵地。扬州画坛的特点是百花齐放,千峰竞秀。这也是“八怪”得以活跃的重要原因。

“八怪”之称,始于何时?我们还没有从乾隆、嘉庆、道光三朝的文献中发现“扬州八怪”一词,连喜欢记载故乡遗闻轶事的阮元(1764—1849)的著述中也没有提到它。直至清末,汪鋆(jūn)《扬州画苑录》中才有“怪以八名”的话,凌霞才正式写了《扬州八怪歌》,载在《天隐堂集》。前者旨在批判,后者意含歌颂。这个变化很重要。“扬州八怪”的“怪”,从贬词变为褒词了。此后,画学书籍中提到“扬州八怪”的渐多,而且褒多于贬。

罗聘《筤谷图》

“八怪”指哪几位画家?说法不一。《扬州画苑录》《天隐堂集》、黄质(宾虹)《古画微》三书中的说法,都有出入。汪鋆是扬州仪征人,凌霞久寓扬州,黄宾虹侨居扬州近十年,如果当时“扬州八怪”有约定俗成的说法,他们的记载,应该是相同的。汪、凌、黄记载的不同,反映出“八怪”本无固定的说法。这是因为:“八怪”没有一个组织。这些画家,有的是扬州本地人,有的是来扬州卖画的外地人,时来时往,或聚或散,流动性较大,而且作客的时间,有前有后,有长有短,参差不一。人们从各自的角度,提出各自的说法,当然不可能完全相同。至于李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》、葛嗣浵《爱日吟庐书画补录》、陈衡恪《中国绘画史》等书中对“扬州八怪”的记载,与汪、凌、黄又有差异。李、葛、陈与扬州没有渊源,他们的记载,或是根据传闻,或以己意评选,可备一说,而不能视为定论。

我们对于“八怪”,是作为一个革新的画派来研究的,不必拘泥于哪一种说法,也不必局限于八个人。着重在“怪”,而“八”这个数字关系不大。我们综合各种记载,求同存异,一共保留了十五位画家。这些画家,思想水平、艺术成就的高低不一,群众自有慧眼鉴赏、品评。

或者有人说,既然主张“八怪”不必局限于八位画家,何不改称“扬州画派”呢?上面说过,清康熙、雍正、乾隆三朝,活动在扬州画坛上的知名画家达一百数十人之多,他们的画风不一,“八怪”只是其中的一个流派。所以仍采用“扬州八怪”这个称呼已久的名词较为妥当,可以一目了然。

“扬州八怪”在艺术观点、创作方法上具有共同的特征:(一)主张创新。“八怪”将继承传统与创造革新相结合。在“师古人”的态度上,他们学习古法而不死守古法,敢于摆脱传统的束缚,突破程式,自立门户,抒发个性,形成自己的艺术风格。(二)注重实践。“八怪”重视生活,以造化为师。在“师造化”的态度上,不是单纯地反映现实,而是按照自己的审美理想和情操去观察自然,感受自然,理解自然,再造自然。

“八怪”写意和写实结合,以写意为主;写神与写形结合,以写神为重。(陈撰、李葂喜用减笔,减至无可再减,仍然意足神完)或豪放泼辣,或清新潇洒,都富有生气。

“八怪”的作品,涉及山水、人物、花卉几个领域。(一)山水画。“八怪”善于就地取景,扬州的名胜古迹、别墅园林,常是他们的绘画对象。高翔、高凤翰是这方面的能手,构图新颖,景色宜人。(二)人物画。黄慎常取材于民间生活,以同情的笔触,画出贫民以至乞丐的痛苦。金农、高翔、罗聘以写意手法作肖像画,寥寥数笔,不但形体酷肖,而且神情活现。金农画过鬼,罗聘进一步创作《鬼趣图》,以鬼喻人,用类似漫画的夸张手法,讽刺官僚地主的丑态。(三)花卉画。“八怪”无人不擅长花卉。他们在传统题材的描绘中,增添了新的内容。就以梅、兰、竹、菊“四君子”画来说,一般很难超出前人案臼,“八怪”却能别出心裁,翻新创造。他们还开拓了新的题材,珍贵罕见的花卉、平凡常见的物品,皆可入画。“八怪”常于人们熟视无睹之中,发现美的因素,以生动活泼的笔墨表现出来,情趣横生,耐人寻味。华喦、李鱓(shàn)、李方膺、边寿民在这方面各有独到之处。

“八怪”发展了中国的文人画。文人画,亦称士夫画。其作者主要是中国封建社会中的文人、士大夫。文人画标举“士气”“逸品”,讲求笔墨情趣,脱略形似,强调神韵,有别于民间和宫廷画院的绘画。文人画的缺点是回避现实,脱离生活。但其中也有寄寓着对腐朽政治或民族压迫的愤懑之情者。“扬州八怪”把文人画的回避现实,脱离生活引向关心现实,重视生活,把寄寓愤懑之情的那部分文人画加以发展,呈现了崭新的形式和内容。郑燮是“八怪”的杰出代表。

郑燮《竹石图》纸本立轴

“八怪”的绘画,不仅是状物,更着重抒情。工笔画只能状物,写意画便于抒情。郑燮提倡先“工”后“写”。李鱓画花卉,黄慎画人物,都由工笔转为粗笔。由于发抒的不是恬静之情而是愤懑之情,表现的不是富丽堂皇,也不是荒寒寂寞的画风,而是纵横跌宕、痛快淋漓的画风,所以“八怪”中有几位特别发展了水墨写意中的破笔泼墨法技巧,取得突出的成就,对后世有深远的影响。

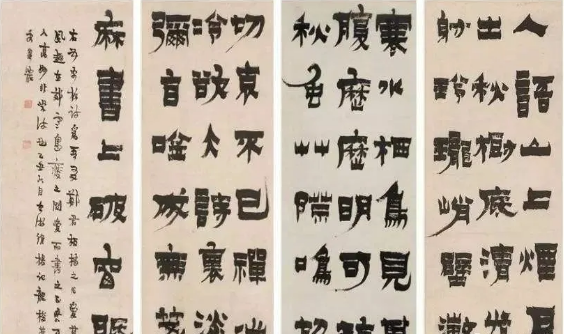

“八怪”能诗,工书。他们把绘画对象人格化。梅的傲骨,石的坚贞,更是比拟自己。他们具有一定的文化修养、社会阅历和政治见解。他们在绘画上题跋,是为了补充画意,借以发挥自己的政治情感,也寄寓着他们对各种事物的看法。“八怪”中,郑燮的“六分半书”,金农的“漆书”,别开生面;黄慎的草书,上下勾连,亦有特色;杨法以草法写篆书,而且创造简体篆字,艺高胆大。他们以书法入画,画法入书,有的还以篆刻之法融入书画,当然不同凡响。在他们的作品中,诗的内容,字的位置,与绘画相得益彰,达到完美的统一。

金农“漆书四屏”

“扬州八怪”在绘画实践中,做到了以画笔作为抨击当时黑暗现实的武器。从绘画美学来说,他们是进步的现实主义与积极的浪漫主义相结合的美学思想。他们的浪漫主义具有一定的人民性。

“八怪”不但画“怪”,思想行为也有点儿“怪”。他们有的是布衣;有的做过小官,由于触犯权贵,被罢免甚至下狱。经过不同的生活道路之后,共同走向卖画的命运。受压抑、遭迫害、坎坷不平的境遇,使他们愤懑,也使他们清醒。他们看到了社会上的不合理现象,对现实产生不满,对劳动人民寄予一定的同情。他们洁身自好,不肯同流合污;性情倔强,不肯随人俯仰。他们的“怪”,包含着进步的因素。

“八怪”无一人不为艺术付出艰辛的劳动。高翔、高凤翰在右手残废之后,以左手写字作画。汪士慎一目失明之后,仍然作画;双目皆盲之后,还摸索着写狂草大字。身残心不残,为艺术奋斗到死的拼搏精神,可歌可泣!

任何人都受到时代的局限。“八怪”当然也是如此。从思想行为来说,他们的“怪”之中,也有消极、颓废的封建意识和感情。从艺术来说,他们发抒愤懑之情的绘画,有时全露其外,较少内美。由于卖画糊口,有时出于买主的定制,他们也绘过一些庸俗的应酬画。金农、郑燮生前就有代笔者,身后的赝作更多。我们要加以鉴别,去伪存真,去粗取精,进行科学的分析研究,继承、发扬这份艺术遗产。

附记:建国以来,我陆续发表了十几篇有关“扬州八怪”的专题研究的文章。这篇小文,就是在这些文章的基础上写出来的;同时吸收了学术界的一些研究成果,因为所见不广,可能遗漏了不少好的见解,留待今后补充。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|