书院是古代文明的象征之一,是传播中国文化、兴办教育、培养人才、交流学术的一种社会进步的组织形式。几千年的教育制度,组织形式,办学方向,大体上可分为两种:“私学与官学”。书院则是代表中国封建社会时期的一种以私人创建为主,官方资助为辅的“私学”基本形式。

其特点是:“在个别著名学者领导下,聚众授徒,积聚大量图书,教学与研究相结合的私学体系”。从唐、五代至宋、元、明延续了近千年的历史。而清代为了更进一步加强统治地位,巩固政权,他们效法前朝,更加推崇朱子学术,将书院建设列为官办,或者民办官助,为封建皇朝直接输送人才。江西在唐代就有许多著名的书院。有些在中国书院史上占有重要的地位。曾为我国的文化、教育、学术研究都作出过重大的贡献。白鹿洞书院、鹅湖书院、象山书院、白鹭洲书院,为中国书院创办而总结了各自的成功经验。

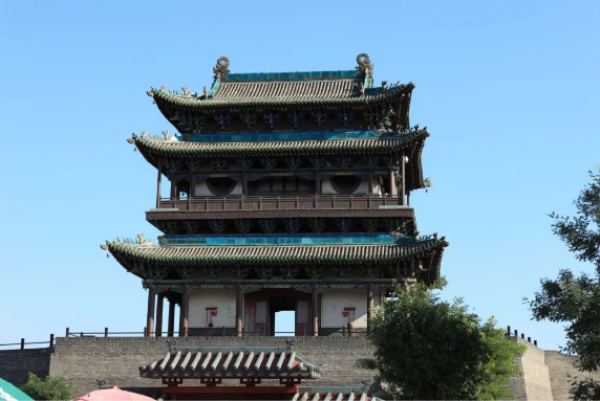

白鹭洲书院

千余年来,尤其是南宋以后,江西文化昌盛,人才辈出。朱熹、陆九龄、陆九渊、江万里、文天祥、谢枋得等,他们不仅是一代贤臣忠良,更是一批有思想有建树的儒学大家。他们与江西的书院建设,私人办学的教育宗旨,培养士子贤才的教育思想,都有自己独到的建树,实在是功不可没,功在千秋。

唐代江西书院的建设

《全唐书》所提到书院建置的有十一处。见于地方志,并注明为唐代设置的书院有三十三处,总共四十四处,其中江西有十五处,明确记载有讲学活动的如江西吉水县唐通判刘庆霖建以讲学的皇寮书院。皇寮书院始建于唐,率先有了聚徒讲学的活动,标志作为教育性质的书院已诞生了。

鹅湖精舍。据《铅山县志》卷十八载,唐贞元年间(785—805)进士李翱创建并讲学于鹅湖。

景星书院。据方志记载,李勃出仕前,韩愈于元和二年(807年)曾写信给他,劝他放弃隐居生涯出山从政,信中有“朝廷士类,引领东望若景星凤凰,先睹为快……”等语,以景星命名书院,是当时的考虑,抑或后世为怀念李勃而命名,无从查考。但景星书院一直维持到元代。大德年间(1297—1307)黄泽曾任景星书院院长,地址在江西九府治东,唐李勃建。

义门书院在江西九江德安县,“唐义门陈衮即居左建立,聚书千卷,以资学者,子弟弱冠,悉令就学”。短短的26个字就概括了该书院在唐代已经开创了私人聚书授徒的讲学教育,比皇寮书院更进一步的书院教育机构形成了。为中国书院教育揭开了序幕。

梧桐书院在江西奉新县,“唐罗靖、罗简讲学之所,山多梧桐故名”。有关梧桐书院始建年代是南唐,有关的记载大同小异。

桂岩书院在唐洪州高安县境内北六十里,“环两山之间,厥邃而深,水泉清冽而草木敷茂者同,即桂岩也”。宋代幸元龙《桂岩书院记》称:“南容尝卜此山开馆授业。”幸南容,又名显,字惕微。高安人(746—819),唐德宗贞元九年(793年)进士。与柳宗元,刘禹锡、李绎等同榜,结为道义之交,共励“名节”。官至国子监祭酒,柳宗元称其“肄力文学,颇获士望”。自元和九年(814年)幸南容创办书院起,至中和二年(882年)在唐代桂岩书院的60余年中,却是中国最早,不仅藏书,而且聚徒讲学的书院之一,“桂岩书院”在宋、明、清尚有多次修复。

白鹿洞书院在江西九江庐山,又称白鹿洞书堂、白鹿书院、朱晦翁书院。唐贞元间,李渤与李涉兄弟在五老峰东西一个河谷小盆地中隐居读书、讲学。李渤畜一白鹿,甚驯,村民以为神鹿,因称渤为白鹿先生,白鹿洞由此得名。

白鹿洞书院

“南唐升元四年(940年)在此建庐山国学,设官师,置田产,学徒常数十百人。”1934年盛朗西在其著的《中国书院制度》中是这样说的:“书院之制创于唐末之五代。书院以白鹿为最早”。

1981年教育科学出版社出版的章柳泉所著《中国书院史话》中说:“作为讲学授徒作育人才的书院,始于南唐升元四年建立的白鹿洞学馆,亦称‘庐山国学’。”

车树实在《古代书院的形式与当前的教学改革》一文中也说:“严格地说来,真正作为聚徒讲学的书院,是从白鹿洞书院的前身——庐山国学开始的。”

白鹿洞书院·朱子祠

书院是中国民间教育机构的一种体制,属于私家乡里之学兴起的蒙学、义学、学馆、家塾的范畴。书院之名在民间广泛采用后,大都以人名,地名而命名全称。千百年来也就形成了一个定律,也可说是私学名称的专利。从唐代中后期到五代南唐已逐步开始向系统化、完善化迈进,已不再是仅限于皇家藏书的机构名称了。书院名称的演变已成定局。

宋代江西书院的兴衰递进

北宋中、后期有三次较大的兴学运动,一是宋仁宗的“庆历”兴学,下诏:“各州县设立学校”。二是宋神宗“熙宁”和“元丰”的兴学,王安石执政推行“三舍法”,把大学分为“外舍、内舍、上舍”,主张“变风格、立法度、改科举、兴学校”。元丰二年颁布“大学学令”一百四十余条。三是宋徽宗的“崇宁”兴学运动,由蔡京执政时发起“发展官学、削弱书院”的举措,大大削弱了书院的办学活动,一大批书院被毁。宋金战争,使长江以北的地盘陷落于金人之手,北方的书院遭到很大的破坏,尤其是享誉全国的嵩阳、睢阳等著名书院,几乎全毁于战火。

嵩阳书院

宋高宗南迁后,定都临安(杭州),十几年的流亡逃跑的南宋小政府,只能“姑从缓议”。直到绍兴二十年,朝廷才感觉到没有教育,人才匮乏,用人之难。于是匆匆兴府学为太学,第二年又增建国学。可是,南宋的太学、国家、州、县之学校,都是有名无实的,而在这种学校读书的学子,大多是王公贵族子弟,他们名为读书,实为“湖山歌舞”不知有天下大义,更无志去收复中原。

当时的兵部侍郎虞寿曾上书说:“窃怪夫近来州郡之学,往往多就废坏,士子游学,非图啜铺以给朝夕,则假衣冠以诳流俗。而乡里之自好者,过其门而不入。为教授者,则自以为冷官,而不事事,自一郡观之,若未其害也,举天下皆然,则实关事体也。……夫朝廷建一官,盖欲使之治一职,荀以为迂阔于事,无补于时,曷不一举而废之!吏禄学粮,犹可省也。若以为化民成俗,长育人才,自学校始,祖宗以来,莫之有改,奈何使之名存而实亡乎!”像这样的学校不如干脆停办。

官学如此败坏,学生又学不到“义理”,或“德行道义之实”,因此有志于“义理者”又无所求于学,为了更有效地适应“士病无所于学”。当时的一些有识之士儒家学者见佛教信徒依山林名胜之处,建立丛林,勤修禅道,所以效仿创立具有新型规模的书院。

当时著名的四大书院的白鹿洞书院和岳麓书院,因为朱熹和张栻分别在上述两所书院主讲过,声名很大,而新起的陆九渊的象山书院和吕祖谦的丽泽书院,也与之齐名。所以清人全祖望说:“四家之徒遍天下,则又南宋四大书院也。”历史上,书院最昌盛时期应当是南宋。而且还分成了各种学派。书院大兴,势在创新。而“四家”所指的是朱熹、陆九渊、张栻、吕祖谦四个学派。白鹿洞、象山二书院属江西,在南宋四大书院中,江西占了一半。

鹅湖书院

南宋书院发达的缘由在于淳熙二年的朱熹、陆九渊、吕祖谦三家参加的“鹅湖之会”这次的鹅湖之会,首开了南宋以后的学辨之先河,为今后的书院讲学争鸣奠定了基础。

以后,朱熹又为白鹿洞书院倡明学道,聘请不同学派的陆九渊为其学子讲学,因此,对书院的发展起了一个很好的推动作用。各地相仿兴建和恢复了一大批书院,一时书院发聘名儒学究讲学,论道,蔚然成风。

书院的社会地位,声誉空前,当时不少在官学学习的官宦子弟,成绩优秀者,也纷纷转学到书院来求学。一时间,书院大大超过官学,并有取代官学之势。与北宋兴官学弃书院形成了鲜明对比。由此,书院成了传授朱学、陆学、吕学三家鼎峙的时代。书院以其特有的优点开辟了发达的道路。

据统计,宋代共有书院623所,江西就有229所,为全国第一。南宋江西的书院载于《宋史》和《宋元学案》的有:“庐山白鹿洞书院、信州的象山书院、铅山的文宗书院(鹅湖书院)、吉州的白鹭洲书院等。它们均谓江西南宋四大书院。而豫章、友教二书院也是创于南宋,距今七百多年,规模都不小,而且一直延续到了清代。六所书院是江西古代文化发达的见证。

元代推崇理学,重视书院建设

13世纪初,蒙古族勃兴于漠北,在数十年间,先后攻灭了夏、金,占据了整个北部中国。并于公元1279年灭南宋,统一了中国,建都于大都(今北京)。

元朝疆域辽阔,包括许多民族、政治、经济和文化各不相同,因此,教育状况也极不一致。而在中国内地,恰是汉民族集聚的地区,占全国人口的90%以上。同蒙古族相比,历史悠久,经济发达,文化教育进步。如何巩固元帝国的统治地位,是元统治者面临的一个十分尖锐的课题。为了适应这种复杂的情况,解决这个尖锐的矛盾,元帝国必须采用因袭旧惯的“柔化政策”,在武力镇压的同时,加强对政治思想的文化教育方面的控制,尽量吸收和争取宋代原有的文官、武将,利用汉民族的知识分子;大力提倡程朱理学和宗教信仰,继续推行科举制度;注意保护和奖励学校教育和书院制度。元帝国这一政策的贯彻执行曾发挥了重要作用,为当时大力发展书院提供了良好的政治氛围。与此同时,江西的书院数量仍然保持着全国第一的势态,占元代书院建设的百分之三十。据《续文献通考》载:“元代著名的江西书院达98所,其中铅山州的鹅湖书院、稼轩书院、宗文书院等都列其内。”

元代朝廷十分重视崇尚程、朱理学,各州县,主要官员都要亲自过问书院建设,专设山长、教谕还为书院委派山长、院长,直至教授,增加拨款,实行民办官助。元代书院以程朱理学讲授治学而得以发展,程、朱理学的传播深入民心又靠着元代书院的推崇而盛行。因此说,元代书院同程朱理学有着密不可分的关系。

岳麓书院

明代书院的兴衰

明王朝建立后,十分重视人才的选择。明初的几代帝王都把教育的重点放在鼓励荐举,兴办官学和提倡科举方面,对书院不够重视,所以从洪武至成化,近一百年间,书院一直处于沉寂状态。儒家学者多被吸收到官学中讲学,读书人有多种途径获得仕进之机,对私教的书院没有什么兴趣,也是造成书院沉寂的重要原因。

明代中期的成化(1465—1487)至嘉靖(1522—1566)是书院的极盛时期。书院由衰而兴的主要原因,是由于官学流于形式,空乏,官场腐败,科举贿买,于是一大批士大夫纷纷兴复创建书院,倡导讲学之风。为救治时弊,所以书院逐渐兴盛。根据各省方志统计,明代书院总数达1571所,大大超过元代。其中长江流域为646所,珠江流域为364所,黄河流域为229所,按省份统计,明代书院遍及19省,以江西为最多,有287所,浙江,广东,湖南分别为151、147、102所。

明代中期书院大盛是与当时王守仁、谌若水等理学大师继承和发扬南宋时期的书院讲学之风,来发展影响书院的“讲会”制度分不开的。

明中后期四次封闭禁毁全国书院对书院打击严重,大伤书院元气。最为严重的一次是天启年间宦官魏忠贤专权排除异己所为。尽管如此,各地还是有许多书院在当地贤达志士的保护下保持了下来。

清代崇尚朱学,书院建设再创辉煌

清政府在对待书院的政策上,经过了一段慎重、保守、抵制之后,逐渐找到了系列控制汉人及儒家学士的办法。因此才有了放手使之发展的势头。所以说清代的书院比宋、元、明各朝数量都多。据各省方志所查及《学案小识》《先正事略》《碑传集》《续碑传集》等书所载,清代设立的书院就有1900余所,包括复兴的书院,重新改造的书院,合计有3847所。

清代设置书院的地区可以说比以前历代都要广泛,遍及全国各地,珠江流域为首,长江流域次之,黄河流域又次之。珠江流域书院创办盛行与当时珠江三角洲资本主义萌芽经济的发展是分不开的,随着社会的进步,人们思想的更新,就连边远的少数民族地区,如云南、内蒙古、甘肃、广西、新疆等也设立了书院。可以说书院林立,遍及全国32个省、直辖市、自治区和港、澳等地区,江西书院达991所,始终占据全国书院之首。

朝廷的重视,实际上是统治者对书院进行控制的一种宽抚官操的政策,基本上失去了原有书院的独立自主的权力,因而清代书院发展虽多,但大多数是官办性质,或者民办官助,当然也有少数出现过私人性质的书院。

清代,朱陆学术之争已无明中后期那种气势,相形之下,对朱陆学术,更无门户之见。在这之中最值得一提的是乾隆时郑之侨和他的《鹅湖讲学汇编》。

郑之侨,号东里,广东潮阳人。清乾隆二年(1737年)进士。五年(1740年)出任铅山县知县后官至宝庆府知府。在铅山任职期间,勤政事务,注重文化教育,捐俸银为鹅湖书院增购学田,亲自主持制定鹅湖书院的一系列教育学规戒律,亲自为书院生童讲课授业。著名戏曲家、诗人教育家蒋士铨就是当时一位备受郑县令赏识提携的高材生。

鹅湖书院敦化育才

郑之侨将鹅湖书院定为高等书院,推崇孔孟之书,光尧舜之道,尊循朱熹提出的“循序渐进、熟读精思、虚心涵泳”的教学方法,来提倡他的“着紧用力,居敬持志”的新一套教学法。并分三种形式施教。总结归纳了鹅湖书院在倡导朱熹书院教育制度与实施学导式教学法,为封建皇朝培养输送“举而措之天下,能润泽斯民”的贤士人才。从而达到儒学治国理天下之大业。

《鹅湖讲学汇编》共12卷,首卷为之侨自撰的《鹅湖书院图并说》《四贤本传》《四贤赞》(转录)《鹅湖唱酬诗考》。二至八卷选录四贤之书信、问答、序跋、论记及学规、条约、讲义。卷九为雷宏的《鹅湖诗说》及郑之侨的《朱陆异同论》《鹅湖学规说》《辛酉戒诸生八则》《壬戌示诸生十要》,卷十、十一广泛收录朱子以后至之侨止历代文人骚客为鹅湖书院题刻碑记及诗文、杂、赋等。卷十二则为郑之侨作《鹅湖书田志》。由于此书后三卷全为书院内容,所以《四库提要》说:“书中大旨,多调朱陆之异同。其意盖欲附于讲学,然实则推以书院为主。故题咏名胜诸作,亦皆收录。”也正因为如此,四库官宦未将此书列入“子部、儒家类存目”,而入之于“史部、地理类存目”。这恰恰是郑之侨《鹅湖讲学汇编》的特色,更加显示出其书保存书院文化,弘扬书院精神,崇尚程朱理学的重大研究价值。

江西在书院创办中的教学特点和学风

千余年来,尤其是明以前,书院作为乡间私学的支柱,不但屡禁不衰,且越办越有新意,始终与官学相抗衡,培养出大批文化、教育学术方面的人才,为我国古代文明作出了不可磨灭的贡献,用我们今天的观点来研究书院的办学,是能从中吸取一些有益经验的。

书院教育的突出特点之一,是学术研究与教育教学相结合,江西历代有名的书院,既是学者们探讨学术的园地,又是当时一方的教育中心,主持人既是知名的学者,又担任书院的主讲,他们常常以自己研究的成果作为讲学的内容,传播学术,同时又通过讲学检验和提高学术研究的成果,从而做到了教学相长,教育与研究相得益彰。

第二个特点是书院实行“讲会”制度,在一定程度上体现了“百家争鸣”的精神,这与官学实行的关门教育是大相径庭的。淳熙二年的鹅湖之会曾为不同学派的论争树立新的范例,而淳熙八年朱熹邀陆九渊到白鹿洞书院作“君子喻于义,小人喻于利”的讲演,则首开了“讲会”制度的先河,此后书院讲会代代相传,并逐渐制度化。

陆九渊理解读书的只言片语

“讲会”有宗旨、有规约、有组织、有规定的日期和隆重的仪式,尽管学者之间、学派之间主张不同、观点各异,但往返讲学辨难并不拒绝,明代中叶以后,各书院互通声气,著名学者不辞劳苦地千里赴会。

“讲会”之风盛极一时,一直延续到清代。“讲会”时不但讲学者可以大张旗帜宣扬自己的学派,听说者也不受地域或门户限制,清初白鹿洞书院甚至明确规定:“书院聚四方之俊秀,非仅取于一域。或有远朋,闻风慕道,欲问业于此中者,又不可却”,应当承认、讲会争鸣的制度,是促进文化、学术发展的一个优良传统。

第三个特点是书院授业以自学为主,书院大师对生徒讲学,大抵是提纲挚领,生徒自治,以个人读书研究为主。朱熹关于读书的六大原则(即“居敬持志,循序渐进,熟练精思,虚心涵泳,切己体察,着紧用力”)是生徒的读书指南。至于质疑问难,也是根据生徒钻研体会的程度,不求一律,不拘一格。大师或明白解答,或略加启示而令其自悟,或交众人反复讨论求证结果,总之是在大师启发指导下,通过生徒的思索与研讨,达到融会贯通。这些方法,显然比那种先生讲、学生听,生硬呆板、死灌硬注的教学方法要优越得多。

学风方面,首先,书院师生注重创发,刻意求新的精神至为突出。

程、朱之学打破汉学专事训诂的旧习,树立以己意理解经典的风尚,开创了所谓“宋学”,这对于旧学问,是一个大推进,陆九渊敢于轻视程颐,对抗朱熹,在理学中别创了“心学”一派。是“百家争鸣,百花齐放”的新发展。朱熹虽宗二程,却能引申发挥,创立完整的客观唯心论体系。那种继承而后发展的精神,是他成为一代宗师的重要前提。

明代的罗洪先(吉水人),继承王阳明的“致良知”学说,但并不停留在王学上,而着意加以补充修正。那些有创见的学者,多不肯迷信盲从,而是在无止境的创新道路上不倦地攀登。锲而不舍,一心一意刻苦钻研和教学,这是书院学风的另一突出表现。

书院师生治学,大都为了求得真学问,他们对于一心追求爵、禄、位等各种实利的市侩深恶痛绝。

陆九渊在白鹿洞“讲会”上使得朱熹等人感动流涕,汗出挥扇的那段话,便是很好的注脚。陆九渊说:“今人读书便是利。如取解后,又要得官;得官后,又要改官,自少至老,自顶毛踵,无非为利?”

明代的“朱学”大师吴与弼十九岁从扬陆学,在小镇上读四书、五经及诸儒语录,足不下楼有整整两年。他后在乡讲学,刻苦修为,前后积有五十年之久。故黄宗羲说他的学问“多从五更枕上汗流泪下得来”。

清代经学家江永(婺源人),以考据精断见长,颇多创见,平日不问政事,一生孜孜不倦从事私人讲学,先后达六十年之久。杰出的唯物主义哲学家。一代朴学大师戴震就是他的学生。朱熹一生治学极勤,著作甚丰,对经学、史学、文学、乐律以至自然科学均有贡献。他曾遭权臣韩侘胄迫害,处境很坏,依然讲学不休,写作不辍。直到临死前,他仍在教诲门人。这种勤奋治学,诲人不倦的精神,对后世产生了很大的影响。

书院的良好学风还在他的尊师重道,提倡师友砥砺,能者为师等方面,继承和发展。

书院择师自由,因为师者多能虚怀若谷。蔡元定比朱熹小五岁,闻朱熹大名,前往投师,朱得知蔡精于律吕象数之学,大惊说道:“此吾老友也,不当在弟子列。”其后,四方来投朱熹门的,朱多令他们先向蔡元定请教。刘清之(清江人)是参加鹅湖之会的学者之一,当时的大学问家,黄干来投他的门下,他认为黄是可造之才,而朱熹比自己高明,为惜人才考虑计,毅然要黄干改师朱熹——这是任何名利心重,患得患失的人无法做到的。黄干在朱熹门下果然成为高徒,备受器重。朱熹执教,提倡能者为师,他也曾写信给黄干说:“他事便可请直卿(黄干字)代即讲席。”

书院中师生情谊也是很深的,罗汝芳与颜山农,就是动人的一例。罗汝芳,南城人,王学左派的创立者王良的三传弟子,汤显祖的老师。罗拜颜山农为师,极为敬重。山农因事下狱,罗卖掉田产为山农开脱,并入狱侍奉达六年之久,连廷试也不去参加。后罗年迈致仕,颜山农到他那里,罗仍侍奉不离左右,连茶果都要亲自送到,他的孙子想代劳,罗说:“吾师非汝辈所能事也!”

承其精华,弃糟粕

书院是我国封建社会中、后期产物,虽发生、发展在民间,毕竟为封建制度培养了大量的佐治人才,书院的教学、研究内容,无疑宣扬了封建主义糟粕,必须坚决废弃。

书院还常带有某些宗教色彩,讲学有时酷似佛教的讲经,这是因为书院之设,受禅林影响颇深的缘故。连主持者的名称也是向禅林学来的,禅林设“长老”、“住持”或“方丈”,书院设“山长”“洞主”“大师”或“斋长”。书院全都重视祭祀把儒家的先圣先师或书院的本师作为供祀的对象。到了元仁宗以后,为了求得科第的顺利进行,书院竟发展到祀文昌帝君,这就更加令人生厌了。

书院之间,出于学派不同,往往门户之见极深;有些名师的传人,本人没有真知灼见,纯靠门户出头,常把前辈老师捧成偶像、捧成神人,这种把讲学变成传教,不但没有丝毫创见可言,反靠口中符咒(学问变作了符咒)与手中棍棒压人,这种学术文化的发展,是极为有害的影响。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|