图书馆学界的前辈吴晞先生曾说:“如果没有近代社会西方思想文化的冲击和影响,中国的藏书楼再发展若干世纪,也没有可能自行演变成为西方式的近代图书馆。中国的旧式藏书楼中缺乏进化演变成为近代图书馆的基本机制,主要是缺少面向社会开放的因素,因此不可能成为新式图书馆产生的母体。中西图书馆走的是两条完全不同的发展道路。”

但中国社会在“西方思想文化冲击”之前真的没有公共图书馆吗?或者说,传统中国的藏书楼真的缺乏公共性、开放性吗?要解答这个问题,我们有必要将目光聚集到中国宋代,看看那时候的藏书楼形态距离近代的公共图书馆有多远(或多近)。

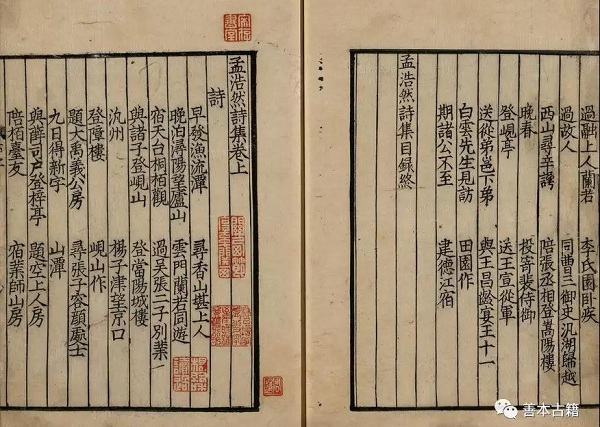

宋代的藏书机构可分为四类,第一类是私人藏书机构。说起传统中国的私人藏书楼,相信许多人立即会想到明代藏书家范钦建造的“天一阁”。天一阁的藏书是严禁外借的,但天一阁只是传统藏书楼的极端形态,很难说它具有普遍性。如果我们去检索宋代藏书家的史料,不难找到开放的私人藏书楼。

如北宋初胡仲尧,“累世同居,至数百口。构学舍于华林山别墅,聚书数万卷,设厨廪以延四方游学之士。”北宋藏书家王钦臣,“每得一书,必以废纸草传之,又求别本参校。至无差误,乃缮写之。每册不过三四十页,恐其厚而易坏也。此本传以借以及子弟观之。”另一位北宋藏书家宋敏求,家有藏书数万卷,“居春明坊时,士大夫喜读书者,多居其侧,以便于借置故也。当时春明坊宅子比他处僦值常高一倍。”

宋代的私人藏书楼当然还不能等同于近代的公共图书馆,但不妨说是公共图书馆的雏形。史学前辈陈登原先生老早已在他的《古今典籍聚散考》中说:“宋人之藏书家者,已能兼为图书馆之事业。”实际上,西欧社会的许多公共图书馆也是从私人藏书机构开放而成的。

第二类是社会团体藏书机构。社会团体藏书机构主要为寺观藏书楼与书院藏书楼。寺观藏书楼有点像西欧的教会图书馆,但宋代寺观藏书楼的开放性,远大于同时期的西欧教会图书馆,不但内部的僧侣可以阅读,外面的读书人也可免费借阅,而且,寺观还向读书人提供短期借宿的场所,对于那部分家境贫寒、无力入学的士子来说,寺观藏书楼无疑给了他们一个汲取知识的公共渠道。

宋代书院藏书楼则有点接近西欧中世纪的大学图书馆。宋朝为书院兴起、鼎盛之时,许多士大夫都致力于创办书院,许多书院都收藏有丰富的图书,如南宋人魏了翁创建的鹤山书院,其藏书楼“尊经阁”藏书多达10万卷。书院藏书楼,当然是供师生借阅的公共设施,而非书院创办人的私有、私享之物。

第三类是国家藏书机构,主要是昭文馆、集贤馆、史馆三馆和秘阁。此外,国子监、舍人院、御史台、司天监等中央机构也设有藏书处。宋朝君主明明白白说过,国家之所以设置三馆秘阁,“蓄天下图籍,延四方之士”。从常理判断,既然三馆秘阁是国家储才、育才机构,那必定要对一部分士大夫开放,供他们阅读藏书,否则如何储才育才?从史料透露的信息来看,宋代国家藏书机构的藏书也确实允许文臣学士入阁阅读或借出阅读。

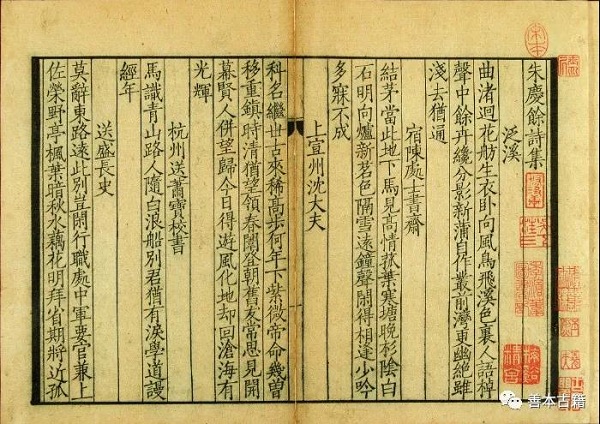

第四类,地方藏书机构。宋朝中央设有国立藏书楼,地方也建有州立藏书楼、县立藏书楼,就如天下士子散于各州县,这些地方性的藏书楼也分布于各州县。如资州的“聚书楼”与“博雅堂”,建康府的“紬书阁”,庆元府的“重楼”,扬州的“藏书楼”等等。这些地方藏书楼的图书,都是允许地方士子借阅的。

以上可见,宋代中国已经产生了具有公共功能的图书馆。而且,图书馆数目并非少数,而是形成了一个覆盖面极广的图书馆网络。虽然宋代的图书馆无论数量、藏书规模,还是开放性与公共性,都不可与现代的图书馆相提并论,但显然,从传统藏书楼到现代图书馆,并不是“两条完全不同的发展道路”,而是图书馆的开放性与公共性不断扩展的一个过程。

古代的读书节又是什么呢?当时古代还不叫“读书节”,叫做“曝书会”。过去每年农历七月初七,人们就要把书拿出来晒太阳,有助于除湿防霉、驱虫防蛀。这是曝书的习俗,但宋朝人的曝书习俗出现了一个历史性的变迁:从技术性的曝书发展出制度性的“曝书会”,即由曝书活动引发出来的文人雅集。宋朝的国家图书馆在曝书期间,晾晒的藏书都对词臣学士开放,词臣学士都可以到曝书之所观摩皇家藏书及其他珍贵藏品,一饱眼福。皇室又准备了茶水果品款待观书的词臣学士,为他们摆酒设宴。北宋的曝书会延续三个月,南宋延续两个月。

当然宋代的曝书会只允许翰林、大学士(相当于国家的研究人员)进去看书,开放性有限,但尽管如此,毕竟还是突破以前皇家藏书的封闭性质。除了国家举办的超大规模的曝书会,当时民间也举行曝书会,宋代的私人藏书、书院藏书、地方藏书都会举办曝书会。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|