古城是人类历史文明的绝佳见证者,记录了人类文明在不同历史阶段的兴衰演进。同时,古城也是旅游爱好者探访名单上的必去之所,它们像一颗颗熠熠生辉的宝石,吸引着无数人前往朝圣。

作为一个拥有数千多年历史的文明古国,我国历史上出现了很多相当规模的城市,尤其是历代的国都,因其地位特殊性,更是大兴土木,着意修建。历史的迁移,这些古都承载了数千年文化的辉煌,延续至今,它们现在面貌如何?又有着怎样的故事呢?

今天我们就聊聊,中国历史上,那些正在消失的古城。

元上都:金色的荒城

去过元上都的人看到的,其实是一座中国式样的城池,有四四方方的城墙和似曾相识的街道布局,只是内里已经完全荒芜了,盛满中国城市不熟悉的“自然”。

按照历史学家的传统说法,上都是蒙古皇帝忽必烈“龙潜”或“在藩”的地方,它事实上早于大都城。还不是皇位继承人时,忽必烈在此建立过“金莲川幕府”,培植他赖以和后来的竞争者阿里不哥生死厮杀的势力,因此大汗对上都有着特殊的感情。

“金莲川”这名字很美,直到现在它的美也名副其实——忽必烈乃至后来的蒙古皇帝们都灰飞烟灭时,上都已经慢慢淡出了北方居民甚至游牧人的视线,而金黄色的金莲花却依然盛开在每年七八月的漠南草原上。

在英文中上都的拼写是“Xanadu”,不是现代才有的汉语拼音,对于从蒙古征服时代就向东看的西方人,这个X开头的英文单词像Xerxes(薛西斯)一类的名讳,听起来既亲切又古怪。《马可·波罗游记》对上都有栩栩如生的描述:

“……向东北方走三天,就到达了上都。上都是忽必烈大汗所建造的都城,他还用大理石和各种美丽的石头建造了一座宫殿。该宫设计精巧,装饰豪华,整个建筑令人叹为观止。该宫殿的所有殿堂和房间里都镀了金,装饰得富丽堂皇……”

▲元上都航拍图(新华社图片)

他除了提到“广袤十六哩”尺寸相仿的城墙,还着重提到上都城“内有泉渠川流,草原甚多”,正对应着柯勒律治诗中“肥沃的土壤”“花园,蜿蜒的溪河”“一片芬芳”这些对盛开的鲜花和森林、山峦的描述。

值得指出的是,考古发现证明上都城内的“泉渠川流”确实不少,而城市就架设在这些富于自然情趣的景观之上,和现代人心目中红尘滚滚的“都会”面貌大相径庭。

今日上都遗址内生机盎然的景色,或许正体现了它初创时的风貌,虽有兵火岁月的减损,却并非全然颠倒其实质——“国破山河在”换了一种意义。它对应着的,是蒙古人为我们留下的神话般的一片富有“野趣”的城市,和中原文明熟悉的城市相去甚远。

上都的规划者刘秉忠虽是汉人,也是大都的主要设计师,却一样不能不受到异族统治者蛮荒口味的影响:“此草原中尚有别一宫殿,纯以竹茎结之,内涂以金,装饰颇为工巧。宫顶之茎,上涂以漆,涂之甚密,雨水不能腐之。茎粗三掌,长十或十五掌,逐节断之……”

仿佛是南方被征服者的精湛手艺和蒙古包的固定方法结合在一起,创生了漠北都城中,奇怪而显眼的标志性建筑。这一时期也是彩色琉璃大量使用的开始,五颜六色的琉璃一改隋唐以来宫城大殿肃穆的风貌—它逐渐改造并成就了我们今天所熟悉的那个紫禁城里的“中国”。

更蹊跷的是城市的布局。上都城、皇城、宫城的嵌套并不中规中矩,宫城的中心不是正殿而是一座“阁”,且宫城偏在东南一角。

上都城的中心建筑物大安阁,是从金人在汉地新设的首都开封,强拆了搬过来的。那,几乎是亡国的北宋京城剩下的最后一幢建筑物了吧。

史载“靖康之变”时,宋徽宗经营多年的汴梁大多数锦绣楼台都被拆了做守城器械,只有熙春阁因为过于坚固而得以幸存。它在大都的“化身”,和那座奇特的竹茎宫殿的命运不会有多大不同,或许早已变得面目全非不再“中国”了。

城市的边界从来都没能造就一个坚不可摧的堡垒,它只是见证了另一种力量和它之间的消长。这种人事与自然兴衰成败彼此纠葛的历史,是无可想象的巨大经验的集合体,由无数和我们同样的生灵的歌哭歌笑聚合成的暗色、厚重、沉郁的一团。

睁开眼,天翻地覆的蒙元时代像一场短暂的春梦,很快,草原上的一切又回到了最初的状况。

被埋没的是现实,而依然茂盛的是幻想。

洛阳:三春流水,千年万岁阳春曲

我说的洛阳还在今天洛阳市的东边,它是河南偃师县境内邙山南麓的一大片农田,改了道的古洛河从它的南端滔滔流过,不了解的人,完全不会意识到那是中国古代辉煌的都城遗址。

尽管地方上宏大的“历史保护工程”的阴影正在逼近,目前这座荒城还保留着基本的未经“修复”的诗意,也没有多少闲人来打扰。

缺点就是“两处茫茫皆不见”,一切要全凭想象。除非你认识当地的考古队员,至少能为你指点出古城依稀的轮廓,或者带你去看若干目前还处于封闭状态的发掘现场。

东汉建武元年的光武帝所建的洛阳,是脚下这“汉魏故城”系统的开端,北魏太和十九年孝文帝迁都洛阳后,对汉魏故城进行了改造与扩建,基于旧汉的北宫建造了整一的宫城,并加建了巨大的外郭城,其面积甚至远远超过初期的现代洛阳城。

祸患起自528年的“河阴之变”,自此“天下多事”,洛阳历经劫难,直至东魏天平迁都邺城,遂将洛阳宫殿拆毁。元象元年(538)东、西魏战于邙山,北魏洛阳城终化为废墟。

本来,一座城市主要和空间有关。在古代中国人的心目中洛阳正是“天下之中”,是完美的“中央帝国”的象征物。

驻足隋唐洛阳的定鼎门大街,直统统的轴线纵然颇合现代心意,实质的焦点,却是跨在洛水上连接南北城的天津桥。

名义上此桥仍在,但是四周高楼林立,市声嘈杂,只好在巨大的城市立交桥下,顶着风尘,凭空怀想当年神都的盛况—刘希夷《公子行》曾言:“天津桥下阳春水,天津桥上繁华子。”

如同爱德华·吉本笔下的罗马帝国,洛阳的衰落同样值得大书特书。由眼前的穷乏,这座城市不可见的过去反而变得越发理想化了——眼前风尘中这个蓬头粗服的洛阳,真的曾经是那个敢为“天下之中”的理想城市吗?

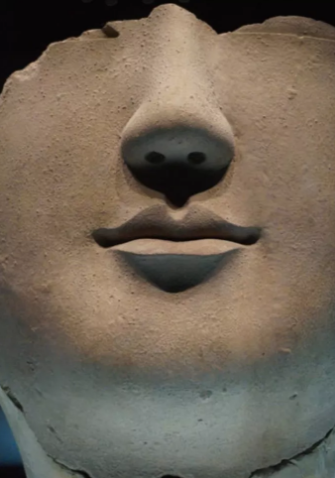

▲永宁寺塔佛像残片(洛阳博物馆藏,作者照片)

洛城的“万古千秋”生动地呈现着循环历史的观念:无论哪个王朝在此奠定它的基业,一代霸主们的肉体和命运最终都会归结于洛阳城北的青山之上,彼此并没有什么分别。

城中鲜活的生活,山上永久的坟茔。这种生与死的戏剧性并存,或说有限与无限的对峙,是在任何一个其他的类似城市中都找不到的。

有一个故事,汉魏洛阳城,西北有金谷园,西晋的名臣石崇居住于此,石崇有妓曰绿珠,“美而艳”,为人所觊觎,因而为石崇引来杀身之祸,而绿珠也慨然为主子坠楼自尽。

即使此地在成为一片白地后,这简单而干净的死亡,仍引起“千年万岁”的叹息——其实,故事的细节已经被时间淘洗得一干二净,就连金谷园的故地在哪儿也成了谜团,但它却仍旧是我们造访此地的一个重要的念想。

妙的是,中国的城市并不一定需要物质化的情境来回忆前生,记忆的密码藏在文字的传统里,寄寓于代代传承的自然与人情的微妙勾连中。在这种传统里,石崇、绿珠不再是抽象的历史人物,而是这座城市本身。

今日汉魏故城的大路并不就是昔日的洛阳大道,后者已经深埋在遗址公园的地层下,但是它直观地表达出那个时代的空间感。这些大路也多半和昔日的出入道路有所重叠。

长安,山川城郭都非故

人们对西安并不陌生,但我感兴趣的是唐代的长安。那时候,《大明宫词》这样洗脑力强大的通俗剧还没有开播,我喜欢开元天宝遗事,但谈不上是什么“研究”,我心目中的长安不过是小时候爱听的《薛刚反唐》一类评书的注脚:

“且说薛丁山大兵奏凯回朝,在路行程非止一日,到了长安……次日早朝,御玄武楼,受西域贡礼降表,众将卸甲入朝……”

那时我从没想过“玄武楼”之类是否真的存在,就像明代的城墙把唐代的若干残迹,比如皇城西南的含光门包裹在了里面。

如果是清代人的演义重新“发明”了唐朝,《大明宫词》也许就统一制定了旅游区的国家标准。

事实上这种近代的“发明”并非全无意义,就像大多数古城其实不能简单地用哪一个时段—唐代的,宋代的,甚至清代的—来标定。

因为生活之河在流淌,城市不是西伯利亚万年前冷冻的猛犸象,而是持续发展的结果,它只能在“最近”和“我”身上发生意义,这种意义也就是历史的意义:一切历史都是当代史。不尽完美,但属命定。

那时,我见过的唯一的“长安”的“证物”——老西安的老火车站——和大众热望里的“历史”无关,相反它是“现代”的鲜明标记,在它初次浮现时,正值抗日战争爆发前的两年,这个新鲜事物一定引起了不少的惊愕。

西安站的选址在明代城墙的正北,安远门外,在唐代可能是城内,紧邻着发生众多历史事件的寂寥的北苑,比如“玄武门之变”、唐玄宗杀死韦后和安乐公主的“唐隆之变”。在早期西方摄影家如恩斯特·鲍希曼的镜头中,这里原本冷落得如同火星。

作为一座“废都”,西安常常被拿来和现代的罗马对比,后者,尤其是它的公共讲坛区域的废墟,已经成了西方文明起源的标准像之一。然而,如果说古罗马依然历历在目,请不要指望在西安可以看见太多长安。

绕过横七竖八的彩钢板,偶尔你可以找到一片考古工地,(想象着)“往下看”,在单片的“历史保护单位”中,你看到的往往都是这种地层以下的过去。

通过考古学者的挖掘,个别深埋于地下的长安重见天日,上面的车辙印记淡淡地告诉你过去生活的真实—在西安的大多数地方,如果有一定的历史知识,你完全可以随便想象你生活在数千年前的生活中,因为中国历史上最有名时代的生活已经貌似有了太多细节,以至于看到隋唐里坊的著录,或是偶然有戏剧性的考古发现,你便可以将这种想象与文学文本中某个遥远的人物确凿相连——但事实上又了无实据。

令我们“念兹在兹”的丰满的过去毁坏了……既因天灾人祸,也缘于随那汽笛声而来的“现代”的风暴。倒过来说,毁坏并非没有意义,自从有“长安”这个意味不凡的地名以来,也就有对它深情而怅惘的回望,它其实是以此著名的—尤其在唐朝近三百年的辉煌结束以后,在长安以外的地方看长安,看不见的长安,实则构成了另一种长安,或者准确地说,对长安无尽的想象。

最早注意到这个问题的现代人也许是鲁迅。1924年,时任陕西省省长刘镇华邀请他去西安开办讲座,适逢他正打算写一部以杨贵妃故事为蓝本的长篇历史小说,双方一拍即合。

那时候从北京到西安足足要走一个星期,然而长途跋涉之后,这位以狷介著称的学者却得出了让主人尴尬的结论:“看到这种古迹,好像看梅兰芳扮林黛玉,姜妙香扮贾宝玉……本来还打算到马嵬坡去,为免避看后的失望起见,终于没有去……”

后来,他在给山本初枝的信中接着写道:“五六年前我为了写关于唐朝的小说,去过长安。到那里一看,想不到连天空都不像唐朝的天空……原来还是凭书本来摹想的好!”

“天空都不像唐朝的天空”—这道理那么显然,又好像使人难以接受。如果多少联系起传统文人的类似失望,鲁迅的感受恐怕会好一点。千百年来,不知还有多少人只能安于书本里伟大王朝的回溯,而流连在怅惘的想象里?

而我们今天的“不见长安”又是另外一个层次了。即便明代砖城大为缩水,真正的长安还安静地倒伏在城外的蒿草和麦田中,在鲁迅的时代“现代”化进程仍方兴未艾。

据说,20世纪50年代的西安南郊还有野狼的嚎叫,你仍可以看见和城市相对的终南山;80年代,新建的大路还不宽阔,但是汽车稀少,树影婆娑,人声稀疏,尤其在夜晚,你还可以体会到古代行旅的寂寞。

挟着以加速度递增的动势,真正的改变是在你我的眼皮底下发生的,我们就这样看着“古代”无影无踪。我不知道的是,就在我乘坐的列车驶过火热的渭原的那些年,西安已经启动了轰轰烈烈的对于“四十五片洼地”的改造。

要知道,这并不是一个可有可无的细节。这些洼地折射出的原本西安城市的丰富地形,其实是这座城市记忆的核心部分,至今,还在回民巷子那些未经触动的地面上有所反映。

唐高宗就是以所在“湫湿”“卑下”为理由在龙首原上建立新宫的。八水环绕的整座城市,又横贯六道高冈。被附会为易经“六爻”的长安风水里,曾几何时,点缀着朱门青琐的亭台、雕栏玉砌的宫阙……这样莽原上的城市经验,一路延至画里锦屏一样的终南。

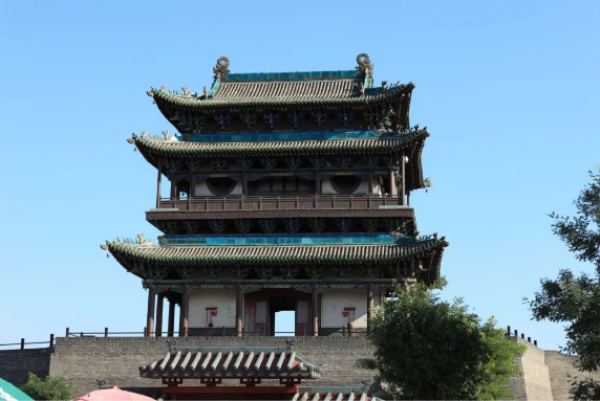

▲大雁塔广场

(作者拍摄于2009年)

近十年以后,当我再次来到西安北郊的时候,“现代化”显然已经大获全胜,高楼大厦已经不是什么稀奇的事物了,“回到盛唐”的宏伟计划也已经提上了日程。

其实“现代化”本不是什么罪恶,对鲁迅所厌恶的旧中国那种颓唐的气息而言,它也许只是一种无情的荡涤,毕竟即使是真正的长安也是需要发展的。可是“发展”与它名声不好的孪生兄弟“开发”其实是一母所生——“进步”和“割裂”实际很难分开,“有序更新”只是空话。“新”“旧”有时可以并置无碍,但在西安,新的人工构物的地形整个覆盖了老的“六爻”,甚至将后者彻底取消了,长安最终丢失了自己的记忆。

今天的大明宫遗址公园上其实是看不见大雁塔的,但是这种系于想象中的视线的可能性,对于当代的中国古城尤其意义非凡。就在北京唤回前门外的“老北京”时,它参照了晚清大量西方人拍摄的旧照片,复刻出的是图像意义上准确的“新老北京”。

长安甚至没有这样的旧照片,因为明代的西安本来就不是长安,现代人更大的雄心是跳跃式地“回到唐朝”。于是,只能根据语焉不详的前朝版刻,在钢筋水泥的材料里,添加现代人所理解的古代长安人的“感受”。这样的还魂术都谈不上真的复古,它更像是一种催眠,在对现实失去了感知之后,城市受着莫名的、绝对不是“唐朝”的催动,焕发出使人惊叹的时代的潜意识,带来了另外一种令我们陌生的“新长安”。

它不是长安,但又是长安。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|