从“对话”的视角看中国古代之“家”,不难发现,“家”的功能经历了一个从祭祀、生产再到住所的过程。换言之,“家”是人与神灵对话、人与自然对话以及人与人对话之所。

“家”是人与神灵对话的场所

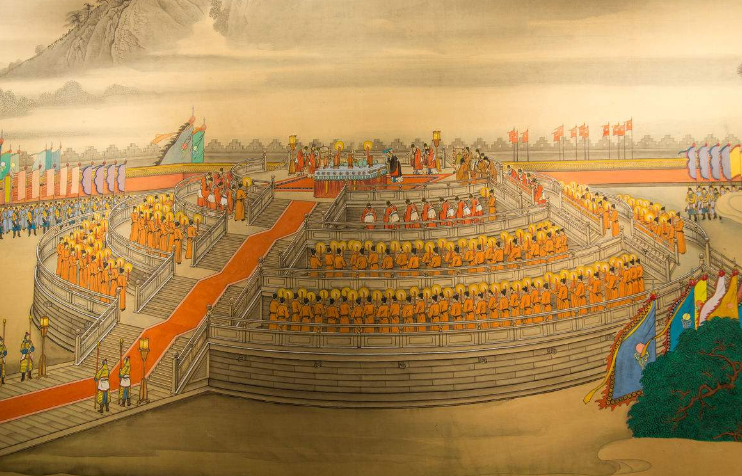

祭祀对中国古人来说是非常重要的一件事,不仅是对神灵和超自然对象的臣服,也是人与神灵交流的一种方式。祭祀对象分为三类:天神、地祇、人鬼。天神称祀,地祇称祭,宗庙称享。天神地祇由天子祭,诸侯大夫祭山川,士庶只能祭祀祖先和灶神。《孝经·士章疏》就有“祭者,际也,人神相接,故曰际也”的说法。祭祀就是人与神灵交接对话的一种方式。

祭祀需要场所,而家在很大程度上就是一种祭祀的场所。《礼记·王制》曰:“天子七庙”,“诸侯五庙”,“大夫三庙”,“庶人祭于寝”。天子七庙指的是四亲(高祖、曾祖、祖、父)庙、二祧(高祖的父和祖父)庙和始祖庙。诸侯五庙指的是父、祖、曾祖、高祖、始祖之庙。大夫三庙:一昭,一穆,与太祖之庙而三。

普通的老百姓只是“寝祭”。寝祭在古代是一种普遍的对祖先的祭祀方式。贵族统治者的庙祭,是在寝祭基础上形成的。有意思的是,宗庙的主室是庙,王宫的主室是朝,而庶人住屋的主室则是寝,三者其实具有相同的功能。

庶人的主室既称为寝,又可以称为家,寝祭就是家祭。通过这种对话,人们既可以表达对鬼神的敬畏,也可以表达对美好未来的期盼。

家是人与自然进行对话之处

家也是人与自然进行对话的载体,这种对话首先以生产的方式实现。美国学者史蒂文认为,“家庭在工业化之前是经济生产和交换最重要的商业机构。每个家庭都或多或少地处于自给自足的状态;每个家庭不同的成员在生产基本物质产品的工作中也是密不可分地联系在一起的”。

夏商周时期,中国最基本的社会制度就是宗族制度。而宗族作为政治、经济和生活的综合体,成为社会基本组织形式。此时的个体家庭,则是组成宗族的最基本的单元。《周礼》记载,西周时期,庶人的具体家庭已经成为一个生产经营单位,只不过土地仍然为宗族所有。每个个体家庭的人口在2—7人,每家有一个成年男性作为家长,家庭要按照人口服徭役。当时的个体家庭尚未从宗族中独立出来,在生产上实行的是“耦耕俱耘”的方式。按照《诗·周颂·良耜》的记载,在宗族内部,个体家庭之间相互形成劳动协作的关系,也就是“一族同时纳谷”,“出必共洫间而耕,入必族中而居”。以家为单位,人才实现了与自然之间有效的对话,而不是听任自然的摆布。

家是人与人进行对话的情感港湾

《周易·序卦传》说“伤于外者,必返其家”。家人卦在明夷卦之后,意思是受伤之后,一定会返回其家。之所以要返回其家,一是“亲亲之谊”可恃,二是“休戚之情”可同,不必与人争仇,不必与人争利。家即是夫妇、父母和子女的对话场所。如《尚书·梓材》就有:“若作室家,既勤垣墉,惟其涂塈茨”。但实际上在古代,家更多指的是夫妇、家庭。如《诗·周南·桃夭》写道:“桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。”这里的“室家”,指夫妇结合后的家庭。

此外,《诗经》中还有“妻子好合,如鼓瑟琴。兄弟既翕,和乐且耽。宜尔室家,乐尔妻帑”的句子,表达同样的意思。此后,《汉书·匡衡传》有这样的表述:“臣又闻室家之道修,则天下之理得。”“室家之道”修即夫妇之道修,就是夫妇之间的对话与和谐,是夫妇之间的关系融洽与相亲相爱。南朝宋刘义庆在《世说新语》中写道:“孙秀降晋,晋武帝厚存宠之,妻以姨妹蒯氏,室家甚笃。”室家甚笃,就是夫妇之间的关系非常笃厚、笃亲、笃爱。

此外,家还可以进一步指代妻子和儿女。《后汉书·列女传·皇甫规妻》中写道:“安定皇甫规妻者,不知何氏女也。规初丧室家,后更娶之。”这里的室家就专指妻子。而在宋庄季裕《鸡肋篇》卷中有:“广南风俗,市井坐估多僧人为之,率皆致富,又例有室家,故其妇女多嫁於僧”,这里的室家,就是指妻子儿女。

综上,家是一个人情感的归属和保障,身体的安歇和庇护之所,亲属关系的维持之处。正因如此,《周易》才进一步说,“家定而国家可保”,《大学》才有修身、齐家、治国、平天下之论。

作者:西安交通大学马克思主义学院燕连福

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|