寺庙是佛教建筑之一,汉传佛教的寺庙均是中式建筑风格,藏传佛教的寺庙以中式建筑风格为主。中国寺庙建筑则恰好相反,它有意将内外空间模糊化,讲究室内室外空间的相互转化。

中国南北朝时期兴建寺庙成风。据《洛阳伽蓝记》记载,北魏都城洛阳内外有一千多座寺庙。唐朝诗人杜牧作《江南春》:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”可见南朝寺庙之多。

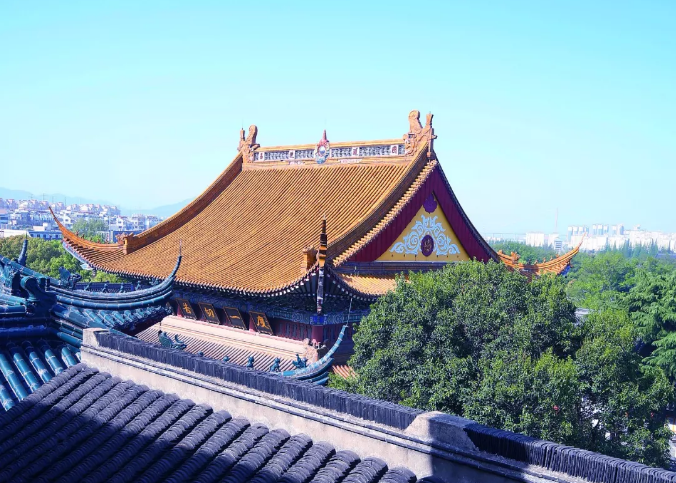

佛寺、道观的建筑原则与平面布局也都同于宫殿建筑,只是规模较小,并且在装饰及室内摆设上带有各自的宗教色彩。寺、观内建有对称的钟楼和鼓楼;佛寺在佛殿之前还建佛塔,供奉佛舍利,音译称为“浮屠”。中国工匠用汉式楼阁建筑的构架技术修成佛塔式样,称为汉式塔,有木塔、石塔、砖塔、铁塔等。

殿堂、门窗、亭榭、游廊均开放侧面,形成一种亦虚亦实、亦动亦滞的灵活的通透效果,所蕴涵的空间意识模糊变幻,这与中国天人合一、阴阳转化的宇宙观有深层联系。

空间与时间的无限,即为宇宙。“宇”字本意为房檐,无限之宇,当然则以天地为庐。这个宇宙观,把寺庙建筑天地拉近人心,人与自然融合相亲。

空间与时间的无限,即为宇宙。“宇”字本意为房檐,无限之宇,当然则以天地为庐。这个宇宙观,把寺庙建筑天地拉近人心,人与自然融合相亲。“以天地为庐”的观念古已有之,“夫大人者,与天地合其德,与日月合其明”(《易·乾卦·文言》)、“天地与我并生,而万物与我为一”(《庄子·齐物论》)、“大乐与天地同和,大礼与天地同节”(《乐记·乐论篇》)、“以类合之,天人一也”(董仲舒《春秋繁露》),天地人乃一大调和,那么艺术———“乐”,就应该体现这一调和。

时间绵延流动的绘画美,以理智的入世精神排斥了非理性的迷狂。中国古代寺庙的布局大多是正面中路为山门,山门内左右分别为钟楼、鼓楼,正面是天王殿,殿内有四大金刚塑像,后面依次为大雄宝殿和藏经楼,僧房、斋堂则分列正中路左右两侧。大雄宝殿是佛寺中最重要、最庞大的建筑,“大雄”即为佛祖释加牟尼。隋唐以前的佛寺,一般在寺前或宅院中心造塔,隋唐以后,佛殿普遍代替了佛塔,寺庙内大都另辟塔院。

中国佛寺不论规模地点,其建筑布局是有一定规律的:平面方形,以山门殿———天王殿———大雄宝殿———本寺主供菩萨殿———法堂———藏经楼这条南北纵深轴线来组织空间,对称稳重且整饬严谨。沿着这条中轴线,前后建筑起承转合,宛若一曲前呼后应、气韵生动的乐章。中国寺庙的建筑之美就响应在群山、松柏、流水、殿落与亭廊的相互呼应之间,含蓄温蕴,展示出组合变幻所赋予的和谐、宁静及韵味。

中国古人在建筑格局上有很深的阴阳宇宙观和崇尚对称、秩序、稳定的审美心理。因此中国佛寺融合了中国特有的祭祀祖宗、天地的功能,仍然是平面方形、南北中轴线布局、对称稳重且整饬严谨的建筑群体。此外,园林式建筑格局的佛寺在中国也较普遍。这两种艺术格局使中国寺院既有典雅庄重的庙堂气氛,又极富自然情趣,且意境深远。

“以天地为庐”的观念古已有之,“夫大人者,与天地合其德,与日月合其明”(《易·乾卦·文言》)、“天地与我并生,而万物与我为一”(《庄子·齐物论》)、“大乐与天地同和,大礼与天地同节”(《乐记·乐论篇》)、“以类合之,天人一也”(董仲舒《春秋繁露》),天地人乃一大调和,那么艺术———“乐”,就应该体现这一调和。

不管是过去还是现在,人们在精神层面的宣扬与追求,往往有一些从众和心里的安慰,宗教信仰的开放也为大众的精神信仰有了一些多元化的开想。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|