在人类历史的长河中,农耕文明如同一幅幅细腻而生动的画卷,缓缓展开在广袤的大地上。古代农民,作为这幅画卷的主要创作者,他们凭借着对自然的深刻理解和世代相传的智慧,将日常的劳作与节气的更迭巧妙地融为一体,创造出了一种既实用又充满艺术美感的生活方式。本文旨在探讨农耕时代农民的日常劳作、节气生活的艺术以及其中蕴含的深厚智慧。

一、日常劳作:汗水浇灌的田园诗篇

在农耕时代,农民的日常生活几乎完全围绕着田地展开。春种秋收,夏耘冬藏,四季轮回中,他们用勤劳的双手书写着属于大地的诗篇。

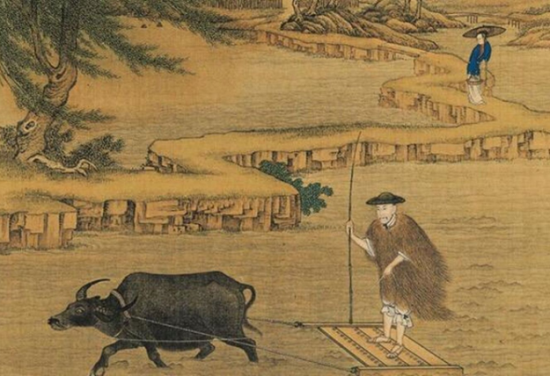

春耕:随着春风的吹拂,万物复苏,农民们迎来了一年中最忙碌的季节——春耕。他们首先要选种、育秧,然后趁着春雨绵绵的时节,将希望的种子播撒进肥沃的土地中。耕作过程中,无论是翻土、施肥还是插秧,每一步都需精细操作,以确保作物能够茁壮成长。春耕不仅是对体力的考验,更是对农民智慧和耐心的磨砺。

夏耘:夏日炎炎,作物进入快速生长期,农民们需要更加频繁地到田间地头劳作,除草、浇水、松土……每一项工作都不可或缺。夏日的劳作虽然辛苦,但看到绿油油的稻田和郁郁葱葱的作物,农民们的脸上总会洋溢出满足的笑容。他们知道,这是大自然对他们辛勤付出的最好回馈。

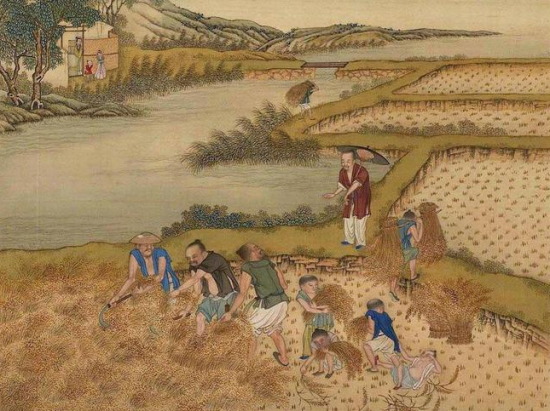

秋收:金秋时节,稻谷金黄,果实累累,农民们迎来了收获的季节。他们挥舞着镰刀,收割着成熟的作物;他们肩扛手提,将沉甸甸的粮食运回家中。秋收不仅是物质上的丰收,更是精神上的慰藉。在这一刻,所有的辛苦和劳累都化为了甘甜和喜悦。

冬藏:冬天,大地归于沉寂,农民们则利用这段时间进行休整和储备。他们将收获的粮食妥善保存起来,为来年的生活做好准备。同时,他们也会利用农闲时间修补农具、学习新的农业技术或参与社区活动,为来年的耕作积蓄力量。

二、节气生活的艺术:顺应自然的智慧

农耕时代的农民,不仅精通耕作之道,更擅长根据节气的变化来安排生活。他们将二十四节气视为指导农业生产和日常生活的宝典,通过观察和感受自然界的变化,创造出了一种与天地同频共振的生活方式。

立春:标志着春天的开始,农民们开始准备春耕事宜,如选种、育秧等。同时,他们也会举行一些庆祝活动,祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登。

清明:是春耕最为繁忙的时期之一。此时,农民们不仅要完成春播工作,还要进行田间管理,如除草、施肥等。同时,清明节也是扫墓祭祖的日子,人们通过这一仪式表达对先人的怀念和敬意。

芒种:意味着夏收夏种的开始。农民们要抢收抢种,既要收割已经成熟的作物,又要及时播种下一季的作物。这个节气对农民的体力和时间安排都是极大的考验。

冬至:标志着冬天的到来和一年中最长的夜晚。在这一天,农民们会举行一些庆祝活动,如吃饺子、喝羊肉汤等,以驱寒保暖、祈求来年丰收。同时,他们也会开始为来年的春耕做准备,如修整农具、储备种子等。

三、农耕智慧的现代启示

农耕时代的智慧,不仅仅体现在耕作技术和节气生活的安排上,更蕴含在农民们对自然的敬畏之心和与天地和谐共生的理念之中。这种智慧对于现代社会依然具有重要的启示意义。

首先,它提醒我们要尊重自然、顺应自然。在快速发展的现代社会中,我们往往忽视了与自然的和谐关系,导致了一系列生态问题。而农耕时代的农民则通过长期的实践和总结,形成了一套与自然和谐共生的生活方式。这种生活方式不仅有利于生态环境的保护,也有利于人类自身的健康和发展。

其次,它强调了勤劳和智慧的重要性。农耕时代的农民通过辛勤的劳动和不断的创新,创造出了丰富的农业文明和独特的文化景观。这种勤劳和智慧的精神是值得我们学习和传承的。在现代社会中,我们同样需要发扬这种精神,不断追求进步和创新。

最后,它启示我们要关注社区的凝聚力和文化的传承。农耕时代的农民生活在相对封闭的社区中,他们通过共同的劳作和庆祝活动增强了社区的凝聚力,并形成了独特的文化传统。这种文化传统不仅丰富了农民们的精神世界,也为后人留下了宝贵的文化遗产。在现代社会中,我们同样需要关注社区的凝聚力和文化的传承,以维护社会的和谐与稳定。

总之,农耕时代的智慧是古代农民在长期实践中积累下来的宝贵财富。它不仅仅体现在耕作技术和节气生活的安排上,更蕴含在农民们对自然的敬畏之心和与天地和谐共生的理念之中。这种智慧对于现代社会依然具有重要的启示意义。

在历史的长河中,古代人的生活如同一幅幅细腻生动的画卷,缓缓展开在我们面前。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|