善化寺,位于大同古城永泰门西侧,坐北朝南,善化寺整体布局仍保持了唐代建筑风格,是我国现存布局最完整、规模最宏大的辽金佛教寺院。寺内现存辽代大雄宝殿端庄雄浑,金代山门(天王殿)、三圣殿斗拱巨壮古朴,文殊、普贤二阁精巧玲珑,是我国古建筑史上的重要实例。大雄宝殿中的辽金泥塑,摄天人神采于一堂,造型优美,个性张扬,神韵兼备,堪称国之瑰宝。1961年被列为全国重点文物保护单位。

▲善化寺

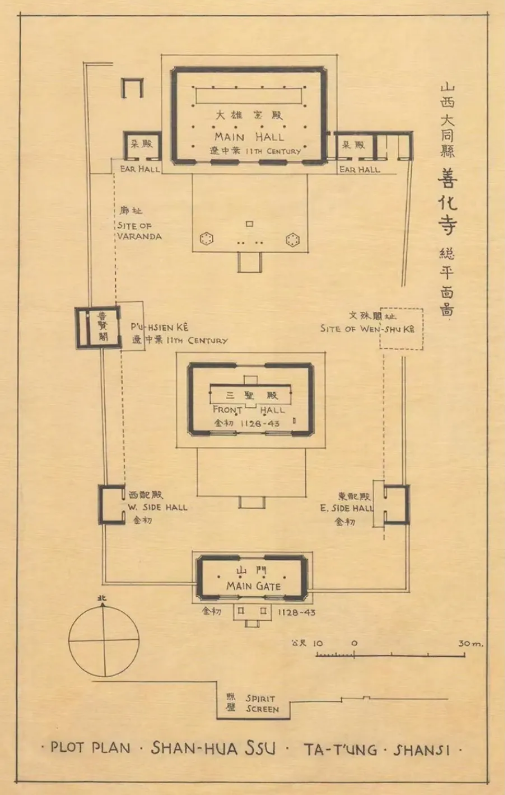

善化寺辽金建筑独树一帜,善化寺是一座廊院式布局的辽金建筑群,其规制颇具唐代寺院建筑风范,寺内的主要建筑山门、三圣殿、大雄宝殿沿中轴线渐次展开,层层迭高,大雄宝殿左右各有一座朵殿。饰有画栋雕栏的东西两条斜廊,南北延伸,把寺内主要建筑联为一体。普贤、文殊二阁两座木制构楼阁耸立于大雄宝殿前方东西两侧。院内苍松紫杏、高乔低灌,树木翳翳,清香宜人。寺院布局高低错落、主次分明,左右对称,是保存最完整的一座辽金寺院。

▲善化寺平面图

山门,又称天王殿,是善化寺的正门。面阔五间27.8米,进深两间约10米,单檐四阿式屋顶,是现存金代佛寺中最大的山门建筑。柴泽俊《山西古建筑文化综论》中这样评价:“这一时期的山门庑殿在全国罕见,此门可谓补白之作。”山门外檐斗拱为五铺作单抄单昂重拱造,有柱头铺作、转角铺作、补间铺作三种,而柱头铺作因功能上的不同需要有三种变化。内檐斗拱在纵中线上,有柱头铺作,补间铺作二种,内檐斗拱的配制,当心间与左右次间都使用补间铺作二朵,异于辽式。梁袱皆为月梁,为北方所罕见。原殿顶布灰色筒瓦(三角形滴水),正脊、垂脊皆用砖垒砌。当心间南北面皆设门,门框构造前后略有不同,原门扇已毁,现大门于1977年制作。立颊外侧有抱鼓,雕镌细致,颇有古趣。山门南面当心间悬额一方,题为“威德护世”,乃明代所作。

三圣殿,与山门同期修建,位于大雄宝殿之前,山门之后。该殿建于砖砌阶基之上,阶基之前为月台,东西宽五间32.5米,南北深四间19.2米,四阿式屋顶,平面呈长方形。大殿大胆改变唐宋时期内外柱对应的作法,采用了“减柱法”这一辽金时期建筑设计施工中的创新,拓展了殿内空间,4根粗大的巨柱支撑起整个殿顶,使进入殿内的人没有一点压抑感。该殿斗拱除外檐两次间的补间铺作结构特殊复杂外,其余都为六铺作单抄双干昂重拱造,有柱头铺作、转角铺作和补间铺作三种变化。

前后檐两次间补间斗拱为结构特殊而复杂的斜拱,即除正出拱昂外,两侧在45度斜线上各加施斜拱三缝,上置正斜耍头7个,形成庞大的斜拱之制,犹如怒放的花朵,不仅极富装饰性,而且结构严密牢固,既扩大负重面积,又增加建筑的壮丽之势。这种斜拱在宋代建筑中并未出现过,宋《营造法式》中也只字未提,并且除山西境内的一些地区外,这种形式的斗拱在辽金后基本绝迹。可以说,这种构建伴随辽金王朝的出现而出现,又伴随辽金的没落而销声匿迹。有学者推测,斜拱是来源于北方游牧民族传统民居中的某种成角度的支撑构件,结合了中原本来的斗拱做法最终形成的。

普贤阁,位于大雄宝殿与三圣殿之间的西侧,原为供奉普贤菩萨所造。1953年落架重修时,右梁架卯榫处发现有“贞元二年一行造”的题记,证明此阁建于1154年。普贤阁为重檐歇山顶楼阁,东面开门,阁面宽三间,进深三间,平面略呈正方形,重檐九脊顶,下有阶基,中设栏板,上层开窗,外观结构精巧,庄重古朴,唐风宛然。采用平座暗层的做法即两层之间有一暗层,其结构细部许多处又与辽代应县木塔相似。与普贤阁东西相对应的文殊阁,于民国初年因附近皮坊失火被焚,2008年,大同市人民政府组织进行善化寺古建群修复保护工程,在原址修复文殊阁并按照历史原貌修复东西两侧对称的廊亭,再现了善化寺古建筑群的对称美感。

▲由前到后山门、三圣殿、大雄宝殿

大雄宝殿,始建于辽代。金天会六年至皇统三年重修,但仍为辽代旧构。该殿是善化寺的主殿,居寺内最后,巍然屹立于2.5米高的砖砌台基之上,殿前月台宽及五间,周边围以石雕,砖砌勾栏。月台的左前角建有六角鼓亭,其鼓现已无存;月台的右前角建有钟亭,3000余斤重的大钟高悬于六角钟亭当中。大殿平面呈长方形,面阔七间40.7米,进深五间25.5米。

屋顶为单檐五脊式,灰瓦布顶,正脊、垂脊之吻皆为清式。柱子设置采用辽金盛行的“减柱法”,为佛像的布置和佛事活动创造了宽敞的空间。斗拱为五铺作,手法简朴,式样多变,内外达八种之多,其结构均匀对称富于变化。各补间处栌斗下设小驼峰垫墩,与应县木塔、大同华严寺大雄宝殿的驼峰相同。当心间、补间斗拱为60度斜拱两缝,每条斜拱形式不同,既给人以美的享受,同时又增强了建筑的抗剪、抗震性能。外檐采用这种斜拱的,仅见于辽代大型殿宇,前世未见,后世亦未沿袭。

手机版|

手机版|

二维码|

二维码|